第九期

佚名《赠杨将军瑞符》等

本期解读的合川历史文化地标是铜梁山/铜梁洞,主要视点为二仙台、杨瑞符墓,读取的诗文是合川民众的《赠杨将军瑞符》和《赠四行孤军领袖杨节卿》。

一、历史信息

在诸多诗文中,铜梁山神圣、高贵、孤傲,似有一种让人难以亲近之感。这或许是人们对它的最大误解。

1937年10月,在淞沪会战的最后一战——四行仓库保卫战中,我“八百壮士”拼死抵抗日军进攻。他们在团副谢晋元、营长杨瑞符的带领下,死守“最后一块阵地”,英勇抗敌,视死如归,赢得了世界人民的同情和重视,重振了因淞沪会战受挫而下降的中国军民士气,一举粉碎了侵华日军“三个月灭亡中国”的言论。

合川铜梁洞(罗明均摄)

杨瑞符像

1939年5月,战功赫赫、九死一生的杨瑞符将军奉命带着妻儿来到合川。合川人民对英雄投来了敬仰的目光,几经比选,决定将他安顿在铜梁洞山上二仙观养伤。铜梁洞自此与英雄结缘。养伤期间,合川社会各界群众纷纷前往拜望。受合川人民的热情鼓舞,杨瑞符将军便把四行仓库保卫战的详细经过写成了一部长篇纪事《孤军奋斗四日记》,发表在1939年6月12日至17日的《合川大声报》副刊上,极大地鼓舞了民众的斗志。

1940年,杨将军因枪伤复发病逝,终年38岁。死后合川人民将他就近安葬于二仙观右侧,终岁以铜梁山为伴。

昔日刘孝威笔下那“高不可攀”的铜梁山,竟是如此的深情,它以一种惺惺相惜的方式给了英雄一个热烈的拥抱,这一抱便是永恒的相守相依。

二、作者简介

(略)

三、诗文推送

赠杨将军瑞符

心如铁石气如虹,

千古汗青叙异功。

追忆围攻仓库日,

熊熊烈火炼英雄。

释义: 诗中的“汗青”,指史册;“仓库”,系指当时的上海四行仓库,这里指著名的四行仓库保卫战。诗文大意如是——

你心如铁石,意志坚定;你气势如虹,英勇善战;你奇功至伟,彪炳史册。那敌军的重重围攻啊,有如铁索链;那孤军奋战的日子啊,有如金刚在烈火中冶炼。

赠四行孤军领袖杨节卿

申江百战鏖知名,

最好南山隐节卿。

料得来朝创起后,

一麾江水踏东瀛。

释义: 诗中的“申江”,即上海;“南山”,即铜梁山;“节卿”,即杨瑞符;“来朝”,即来日;“东瀛”,即日本岛(这里指日本军国主义)。诗文大意如是——

淞沪会战,艰苦卓绝,闻名世界。美丽南山,高耸际天,埋我忠骨。待明朝,我华夏崛起,定如这眼前的一江潮水,直扑海上,淹没那极凶极恶的日寇东瀛。

四、鉴赏提要

本期介绍的两首悼念杨瑞符将军的诗,语言直白简练,情感真挚浓烈,充分表达了合川人民对英雄的敬仰和对日本帝国主义的同仇敌忾。

据统计,从1937年到1945年的8年间,合川共征抗日兵丁83886人,为四川各县最多之一。如果从1931年“九一八”算起,全县出征抗日的兵丁,堪称十万之众。作为合川子弟,他们不论身处何方,处于什么兵种岗位,都带着家仇国恨与日本侵略者展开殊死搏斗,是中华民族血肉长城的组成部分。

我们悼念杨瑞符,也是在悼念那些为国捐躯的家乡子弟。合川永远是家乡儿郎心中最好的“南山”。这便是我们要说铜梁山、要说杨瑞符的一个情感基点。

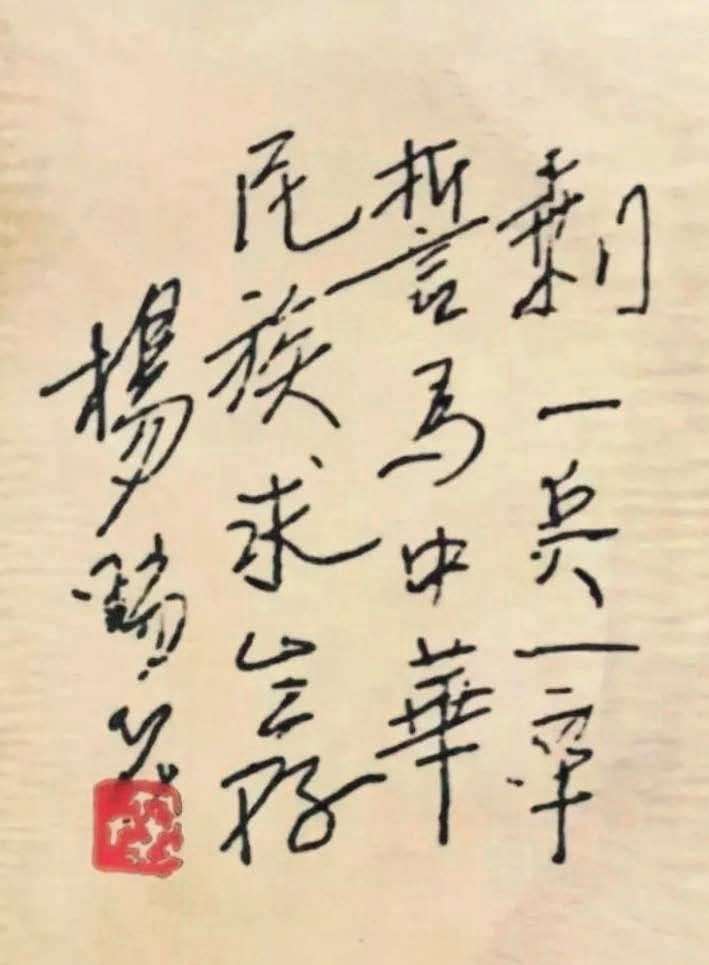

杨瑞符“剩一兵一卒,誓为中华民族求生存”手迹

五、漫读拾遗

杨瑞符(1902—1940),字节卿,天津市静海区人。著名抗日英雄,“八百壮士”英雄群体中的一员。其墓在铜梁洞二仙观右侧的方岩下,初为简易的土堆墓,1945年重建,遂为立有石碑的高冢墓。

为了那份不能忘却的纪念,先有二仙观道长谭遁九将自己多年积蓄捐出,购置楠木棺材埋葬忠骨;后有县人胡南先、欧阳伯森等发起募捐,为杨将军建了纪念塔;再有2009年9月,铜梁洞杨瑞符墓被确定为“重庆市抗战遗址文物保护点”,合川人民心中无时不有这样一位英雄。