第十一期

常璩《华阳国志·巴志》(选段)

本期解读的合川历史文化地标是古合州/会江楼,主要视点为古垫江县,读取的诗文是常璩(qú)的《华阳国志·巴志》( 选段 )。

一、历史信息

较之《汉书·地理志》寥寥数笔,《华阳国志·巴志》对垫江地域的记述则要全面得多,不论是自然地理还是经济社会、人文风俗都有所提及。

作为古合州的前身,古垫江县城坐落于今合川区中心城区,始筑于秦,发展于汉,为当时巴郡十四城之一。垫江县“内水四百里,有桑蚕牛马”及其他各式特产,堪称一个“土植五谷”“牲具六畜”的富庶之地。其城背山面水,处涪江之北、瑞应山之南,体现了传统文化中山南水北为“阳”的风水观和选择城址必须以交通便利为原则的营建理念,是古代依照天人合一建城的典型范例。

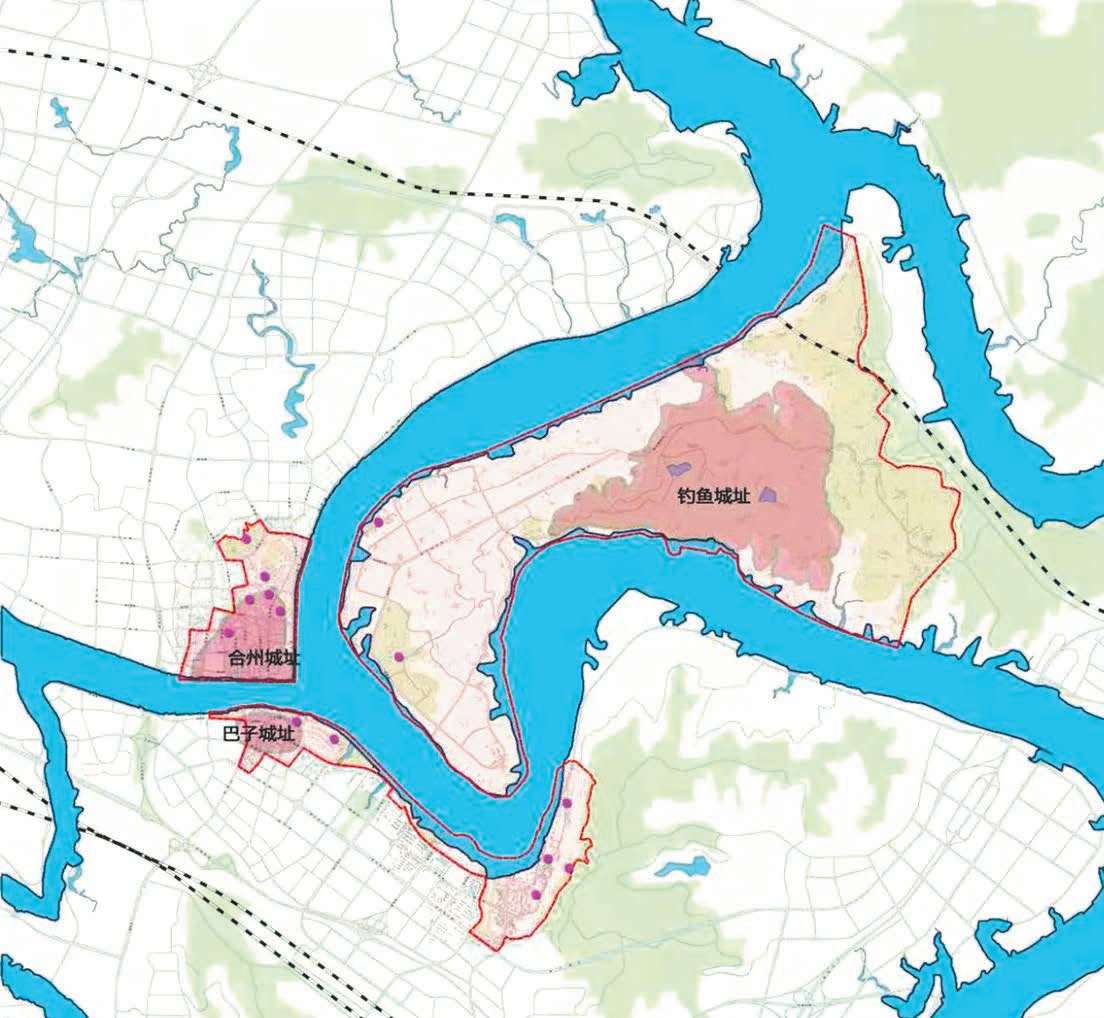

合川三大历史城址(巴子城、合州城、钓鱼城)示意图

二、作者简介

常璩画像

常璩(约291—361),蜀郡江原( 今 四川省崇州市) 人,东晋史学家,著有《华阳国志》12卷。

《华阳国志》书名中的“华阳”,意指华山之阳,也就是晋代的梁、益、宁三州,其范围包括今四川、重庆、云南、贵州四省市以及甘肃、陕西、湖北部分地区。《华阳国志》记载了该地区上起巴、蜀两国的传说时期,下至东晋穆帝永和三年(347)成汉政权灭亡的历史与地理。它是中国现存最早、保存最为完整的一部志书,是中国古代文化遗产的精华之一。其地位有如《红楼梦》之于古典文学,《史记》之于传统史学,《水经注》之于古代地学。常璩也因此而被后世誉为“中国地方志初祖”。

2020年,常璩因其卓越的史学成就,与司马相如、陈寿、陈子昂、格萨尔王等蜀中著名人物,一同入列“第二批四川历史名人榜”。

三、诗文推送

华阳国志·巴志 (选段)

周武王伐纣,实得巴、蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌殷人,前徒倒戈,故世称之曰“武王伐纣,前歌后舞”也。武王既克殷,以其宗姬封于巴,爵之以子。

其民质直好义,土风敦厚,有先民之流。故其诗曰:“川崖惟平,其稼多黍。旨酒嘉谷,可以养父。野惟阜丘,彼稷多有。嘉谷旨酒,可以养母。”其祭祀之诗曰:“惟月孟春,獭祭彼崖。永言孝思,享祀孔嘉。彼黍既洁,彼牺惟泽。蒸命良辰,祖考来格。”其好古乐道之诗曰:“日月明明,亦惟其夕;谁能长生,不朽难获。”又曰:“惟德实宝,富贵何常。我思古人,令问令望。”而其失在于重迟鲁钝,俗素朴,无造次辨丽之气。其属有濮、賨(cóng)、苴(jū)、共、奴、獽(ráng)、夷、蜑(dàn)之蛮。

垫江县,郡西北内水四百里,有桑蚕牛马。汉时龚荣以俊才为荆州刺史,后有龚扬、赵敏,以令德为巴郡太守。淳于长、宁雅有美貌。黎、夏、杜皆大姓也。

释义: 在《华阳国志》中,常璩既记了巴郡的地理,又述了巴郡的历史,还讲了垫江的人文。贯通起来,我们便读到了合川地域那时的地理、历史和人文。其与合川关联的有三个段落,大意如是——

(1)周武王讨伐商纣王时,得巴蜀部族相助。巴人能歌善舞,巴师勇猛异常。他们常以铿锵的歌谣、刚烈的舞风摄人心魄于战场,故有“武王伐纣,前歌后舞”之说。周灭商后,巴人受封,建有巴子国,爵位世袭。

(2)巴郡之民耿直好义,憨厚朴实,其风土人情有先辈遗风。他们勤于生产,尊崇先人。关于这一点,有诗为证(其诗简单翻译过来便是):

“江岸有台地,可以种黍粮,如此酿酒的好粮、如此绝佳的口粮,自是养我父亲的米粮。野外有丘陵,可以种稷粮,如此绝佳的口粮、如此酿酒的好粮,自是养我母亲的米粮。”

“春之正月,水岸祭拜,心存孝思,供物并列。那洁净的黍粮、膘肥的牛羊,是我心之所奉、情之所献,愿祖先趁着良辰吉日安然作享。”

(3)垫江县地处巴郡西北,有水路四百里,有桑蚕牛马,堪为富庶之地。垫江人才众多,前有荆州刺史龚荣,后有巴郡太守龚扬、赵敏,他们都是有德行有政声的人。此外,还有以帅气著称的淳于长、宁雅等人,他们是垫江县域的颜值担当。至于黎、夏、杜等大姓世家,更是深有影响。

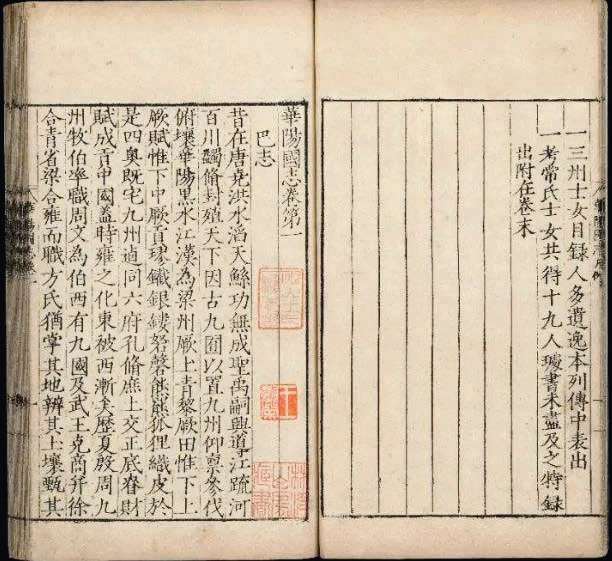

《华阳国志·巴志》册页

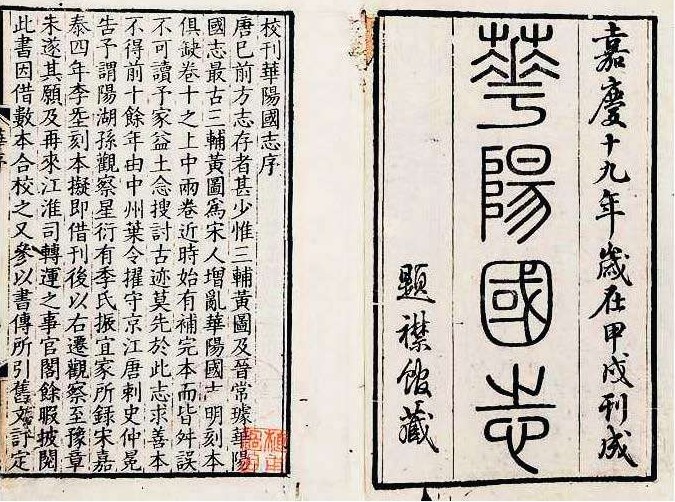

清校刊本《华阳国志》册页

四、鉴赏提要

《巴志》是《华阳国志》的首卷,重点记述了巴郡地区的地理和历史,其取材广博、内容丰富、叙述严谨的风格,为全书立了标,担了纲。

“川崖惟平,其稼多黍。旨酒嘉谷,可以养父。野惟阜丘,彼稷多有。嘉谷旨酒,可以养母。”从《华阳国志》引述的巴人歌谣中,我们可以看出,秦汉时期垫江地区的农业经济已很发达,在河谷平坝已广辟水田,种植稻谷;在丘陵山区已广垦畬(shē)田,种植小米。由旨酒、嘉谷“养母养父”,可以看出,儒家教化已普遍深入今天合川所在的三江大地。

“惟月孟春,獭祭彼崖。永言孝思,享祀孔嘉。彼黍既洁,彼牺惟泽。蒸命良辰,祖考来格。”这里的人们用上等的黍和膘肥的牲畜祭祀祖先,不断延续着先辈传下来的生产方式和生活方式,推动着农耕文明缓慢前行。

在人文方面,随着礼乐教化兴起,垫江秀外慧中,卓荦(luò)英伟之士不断涌现,民间歌颂他们的诗文唱词日渐增多,故“朝廷有忠贞尽节之臣,乡党有主文歌咏之音”。

从《华阳国志》的记述可以看出,汉代的垫江是个出人才的地方。“垫江县……汉时龚荣以俊才为荆州刺史,后有龚扬、赵敏,以令德为巴郡太守。”他们都是合川历史上得到皇帝认可的有德行的人才。此外,当时垫江的名人,还有以貌美而著称的淳于长、宁雅等人,他们是合川先民的颜值担当。

五、漫读拾遗

常璩被誉为“著录巴蜀”第一人。关于他的事迹我们还得多赘述一些。

西晋末年,常璩出生在今四川崇州。其家庭既是富庶人家,也是书香门第,家里长辈好读书、擅文章、喜著述,族人以“亶(dàn, 诚信 )勤耕作,仁爱众生。百善孝先,义节忠贞。厚德謇谔(jiǎn è, 正直敢言 ),笃学致知。清心直道,国治家兴”为家训。

四川崇州常璩纪念馆展陈

常璩从小耳濡目染,勤奋好学。对文学历史颇有兴趣,也表现出了极高的天赋,年少时便颇负才名。不幸的是,在常璩成长过程中,家乡蜀地战乱连天、动荡不安,先是数万流民入蜀,接着是频繁叛乱。常璩的族人也为避战祸,举家远走,迁去湖北。

而此时常璩年纪尚小,留在了老家。从那时起,他便一直留意记录蜀地的历史变迁和人文习俗。后来,常璩因饱读诗书和家族渊源被赏识,成了南朝成汉政权的一名史官。

成汉末年,东晋大将桓温伐蜀,常璩劝成汉国主降晋。入东晋后,常璩虽官至参军,但受到东晋士族门阀的排斥,不被重用。于是他便专注于修史。

他深知“一国之兴,在于良史”的重要性,决意以司马迁为榜样,立志撰写梁、益、宁三州史著。其目的就是要“扬五善绌(chù)虚妄纠谬言兮,以弘三州人才济济。礼乐教化百姓和睦兮,选贤与能讲信修睦而大治!”

他秉承“常氏子孙,为吏,要做铁笔良吏,因为官吏笔下有人命;为史,要铁笔直书,不夸饰,不枉直;为学,要铁笔坚韧,穷追真理”的祖训,在交通条件不便、信息传播困难的恶劣情况下,坚持读万卷书、行万里路,实地考察巴蜀山川形势、风土人情。即便后来被诬参与反晋,被贬为庶民,到了生活无着落的境地,他也笔耕不辍,耗时六年,最终完成了传世奇作《华阳国志》。

感谢常璩,感恩常璩,在他的笔下,我们得以了解合川地域那段辉煌的历史和那般灿烂的模样。