第十九期

郭印《合州濮岩》

本期解读的合川历史文化地标是濮岩/濮岩寺,主要视点为濮岩,读取的诗文是郭印的《合州濮岩》。

一、历史信息

合川城北有段长约一公里的山岩,古名北岩,其山曰龙池山,是唐代合州最著名的游览胜地。因传说这里埋葬着古濮国的国王,有濮子墓一座,于是后来的人们便将此岩叫作濮岩,将其山叫作濮岩山。再到后来,人们更是把这里有名有姓的定林寺叫成了濮岩寺。

濮子墓、濮岩山、濮岩寺,就地理位置来讲,说的是同一个地儿,即文献和百姓口中的濮岩,在今重庆工商大学派斯学院校区内。这里不仅有着3000多年的濮国传说、1000多年的名寺古刹,还有着100多年的学术殿堂。可以说在合川的历史上,濮岩寺自始至终是一个神秘的存在。

今天,就让我们首先来读读宋人郭印的《合州濮岩》。

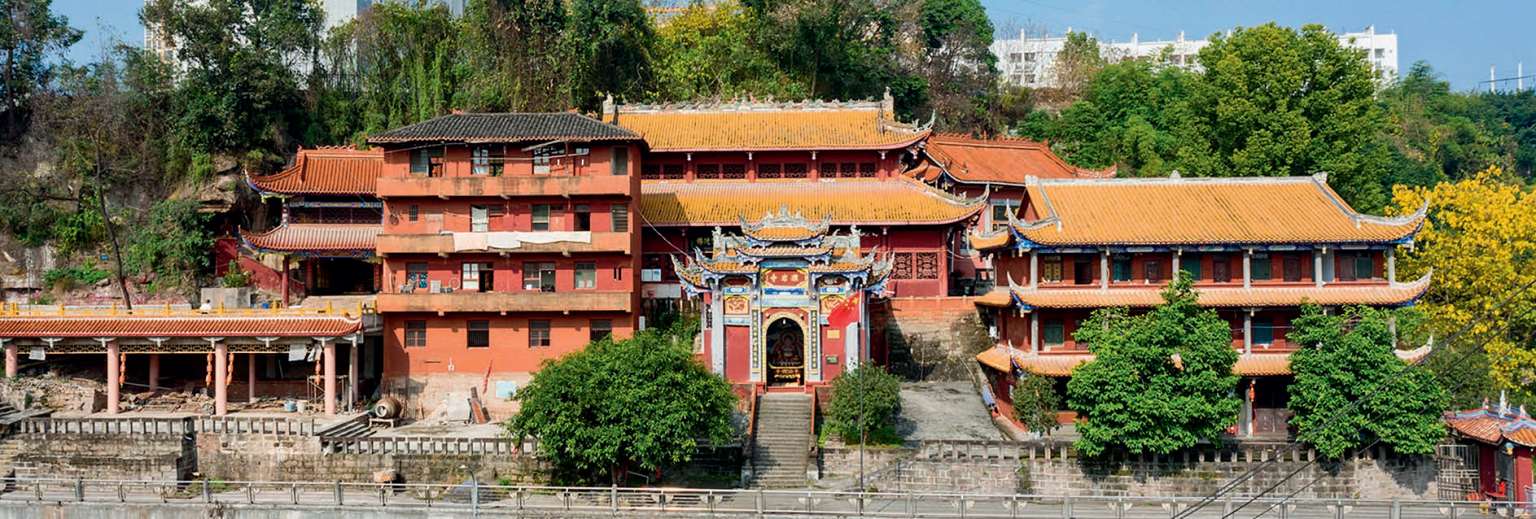

新濮岩寺(刘勇摄)

二、作者简介

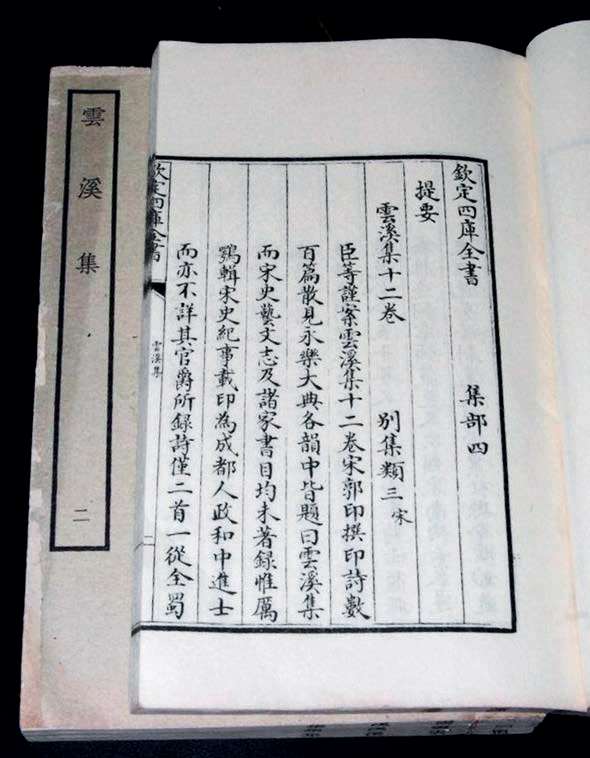

郭印 (生卒年不详) ,晚号亦乐居士,成都人。宋徽宗政和五年(1115)进士。早年在铜梁县、仁寿县为官,后为州府管库、永安军通判,最后官终知州。著有《云溪集》,存诗近700首。

郭印生于北宋、南宋之交,目睹了战火兵燹的戎马骚扰,其诗历写“宫阙翳草莽,井邑成墟丘”的惨象,深寓忧国忧民、同仇敌忾之怀,同时又有“乾坤谁整顿,世乏英雄姿”的灵魂拷问,表达了自己的抱负和志向。

郭印一生的活动主要落脚在四川。在合州铜梁县为官时,曾多次游历过州内山水,是合州山水的知音。

收录于《四库全书》中的郭印《云溪集》

三、诗文推送

合州濮岩

背郭二三里,林峦迥出群。

千岩蹲古佛,万木驻寒云。

楼阁侵天际,烟霞谢世纷。

登临不忍去,回首日西曛。

释义: “背郭”,即背负城郭;“寒云”,即寒天的云;“烟霞”,即烟雾云霞;“世纷”,即世事纷争;“日西曛”,即日光昏暗的黄昏。诗文大意如是——

合州城外,二三里许,有濮岩突兀矗立。这里地势迥异、林木参天。悬崖之上是一尊尊精美的石佛造像;林峦之上有清冷的寒云笼罩。古老的定林寺楼阁高耸,侵入天际。山的四周,烟雾云霞,人世的纷扰被荡涤得一干二净。登临其间,让人不忍离去。待回首,不觉日已西、影已斜,可还有美丽的夜色黄昏让人见爱垂怜。

四、鉴赏提要

郭印在游山玩水、览胜咏景方面堪称胜流。他的山水诗格调清新、意趣盎然。尤其那首“斜斜远树绕江头,十里平波似不流。更欲寻源穷窈窕,一蓑烟雨羡渔舟”的诗,暗带苏东坡诗文的“瓣香”。

《合州濮岩》这首诗,语言自然,描写的场景壮阔伟岸。“背郭二三里,林峦迥出群”,开篇便让人入得寻访之境。接着用“千岩”对“万木”,用“古佛”对“寒云”,其中一个“蹲”字、一个“驻”字,写得形象生动,灵光乍现。“楼阁侵天际,烟霞谢世纷”,更是让人心生敬畏,烦意顿消。此句的前半句主“动”,后半句主“静”,可谓妙趣横生,也难怪他“登临不忍去”,游了又游,直到“回首日西曛”。

全诗语句干净,对仗工整、对比强烈,同时又用了画家的视角和笔触来进行勾勒和着色,让合州濮岩的山水意蕴得到了无限的深化和放射。

五、漫读拾遗

在合川历史上,有关“濮”的传说由来已久。唐朝末年,合州录事参军李文昌将民间传说予以整理,并根据一些有关濮人的文献记载,撰写了一本名叫《图经》的书,认定“合州为故濮地”,也就是说合州最早的土著居民是濮人。

濮岩/濮岩寺区位示意图(莫宣艳制图)

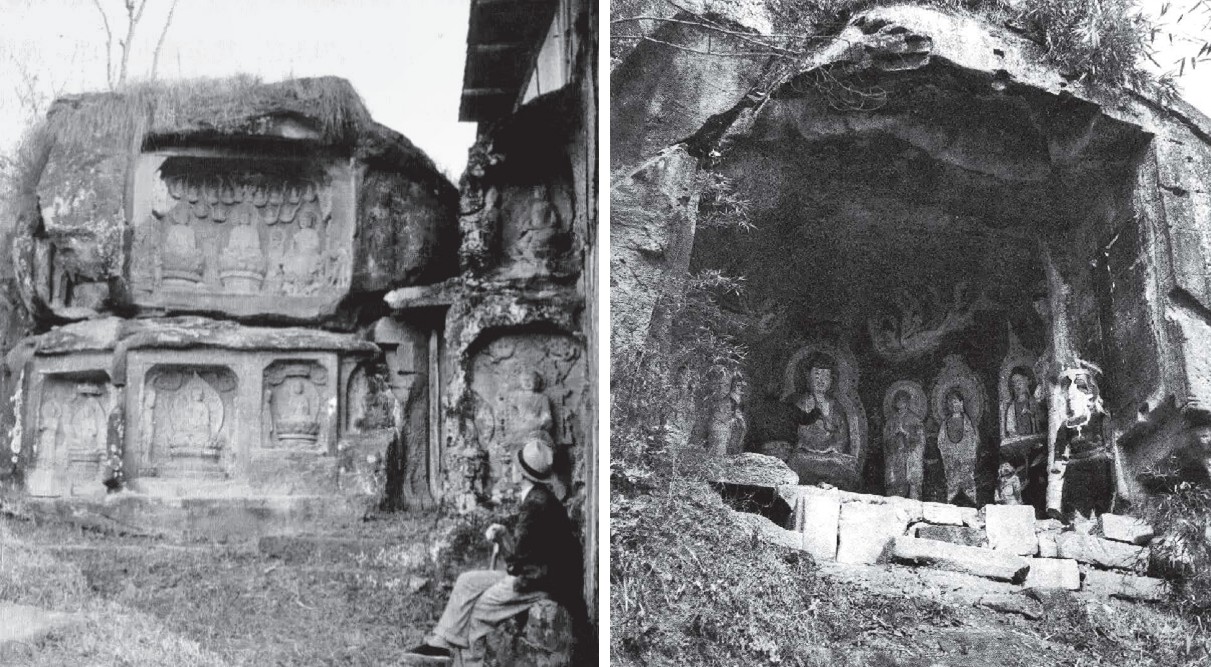

1940年梁思成考察潼南、大足、合川石刻时所拍摩崖造像

北宋元祐五年(1090)合州知州刘象功在其《濮岩铭》中,称“巴濮邻国,室家相贼。为狼为蜮,剑血枯蚀”,说巴、濮两国相邻,相互杀戮,战事不断,一直到两国国王战死,三江之地才得以安宁。

清乾隆四十五年(1780),合州州尉沈怀瑗在游览濮岩寺时,挥毫写就一首《濮子墓》诗,并由寺僧刻一石碑立于山中,认定有濮子墓的存在。

明万历时,《合州志》的作者因袭旧闻,记称:“濮岩,在州治西北三里,因濮国,故名,又曰北岩。”所以,濮岩也好,北岩也罢,说的都是濮岩寺 (定林寺) 所在之地与濮国有关。

至于巴人迁入濮地,通过战争,迫使濮人屈服,则可以看作是合川历史上的一次族群融合,是土著的濮文化向融合后的巴文化的一次过渡、转型和演变。

观濮岩寺文象,读濮岩寺诗文,我们要追寻和观照的是合川的历史和文化根脉,这根脉也包括那些曾经有过的传说。