第五期

周敦颐《铜梁山木莲花》

本期解读的合川历史文化地标是铜梁山/铜梁洞,主要视点为木莲花,读取的诗文是周敦颐的《铜梁山木莲花》。

一、历史信息

据池开智《合川历史文化纲要》记述,北宋时期,眉州“三苏” (即北宋 著名文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人) 、阆中“二陈” (即陈尧叟、陈尧咨兄弟 状元二人) 都曾因仰慕铜梁山胜景而相继来游。

宋代周敦颐在判合州时,不仅独自常来,还经常与朋友一道游玩。一次他在带门生程颐 (宋代理学家) 游铜梁山后,特地为程颐题写了“烈烈公子,利名心死”的告诫语,嘱咐程颐在儒学的阐发和修持中要抓住淡泊名利、清心寡欲这一根本。

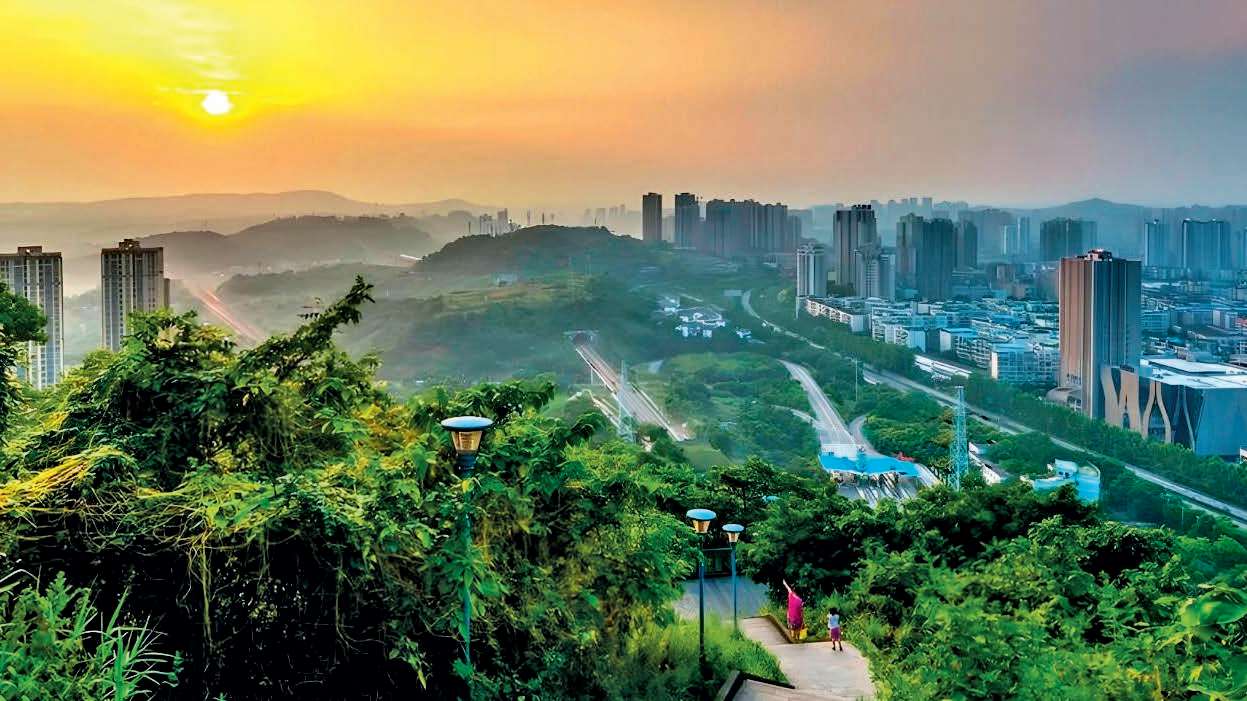

铜梁山远眺(合川区摄影家协会供图)

在这里,这些文化大咖看到了什么?又有什么值得拿来和今天的我们分享呢?寻之诗文,其中一景便是婀娜多姿的铜梁山木莲花。

二、作者简介

周敦颐(1017—1073),字茂叔,北宋道州( 今 湖南省道县 )人,世称濂溪先生。他是“北宋五子”之一,宋朝理学思想的开山鼻祖,文学家、哲学家。代表作有《通书》《爱莲说》《太极图说》等,著有《周元公集》(后人整理编集)。

周敦颐,一生酷爱莲花,学问广博、思想精深,“政事精绝”、宦业“过人”,人品高洁、胸怀洒脱。以他为鼻祖开创的宋明理学,在中国哲学思想史上占有极其重要的地位。宋明理学以孔孟之道的儒学为主干,多方吸收道家、佛家的精华,逐渐成为中国封建社会中占统治地位的哲学思想。

周敦颐画像

作为一代大儒,他的人品和思想,千百年来一直为人们所敬仰。人们甚至把他推崇到与孔孟相当的地位,认为“其功盖在孔孟之间矣”。帝王们也因此而将他尊为人伦师表。

三、诗文推送

铜梁山木莲花

仙姿疑是华颠栽,

不向东林沼上开。

异蕊每随榴花放,

清香时傍竹风来。

枝悬缟带垂金弹,

瓣落苍苔坠玉杯。

若使濂溪年少见,

定抛兰桨到岩隈。

释义: 据史籍记载,铜梁山林木蓊郁,竹黄、木莲最佳。诗中,作者以“仙姿”代指木莲花,以“华颠”喻指远离尘世之人,以“东林沼”喻指神圣高贵之所,以“缟带”喻指云雾,以“金弹”喻指果实,以“兰桨”喻指回返之意,以“岩隈”喻指铜梁山。全诗大意如是——

仙姿绰约的木莲花,不知是哪位白发高人所栽,它虽不及东林(佛寺)池中的白莲那么神圣高贵,却总是在石榴花开的季节中随着竹林清风飘香恣意。它挺拔的枝条像是长在云雾里,有金色的果实垂挂在半空中,羞红,羞红。它美丽的花瓣掉在无人问津的苍苔上,有如奇珍坠在了玉杯中。倘使早年的我能得知有如此秀色,我定会不顾一切地前来观览赏鉴。

四、鉴赏提要

周敦颐的诗文通常以托物言志为特点。大家特别熟悉的《爱莲说》就是通过描绘莲的气度和风节,来表达作者对理想人格的追求。

在风格上,周敦颐的诗文多以唐风为主,典雅婉约,其深刻的思想文化内涵寓于对美的追求和对自然的崇敬之情中。

木莲花的花语是高尚。这高尚的木莲花植根于铜梁山上,犹如作者钟爱的白莲植根于山水诗人谢灵运开凿的东林池中,闻其香、怜其花、赏其果,不由得使人心旷神怡、自觉高雅,人格也随之而升华。此时的铜梁山也因木莲的生长簇拥而变得超凡脱俗、傲视群山,呈现出了一种美丽而又高尚的别样姿态。

五、漫读拾遗

木莲花,树态葱绿,叶形秀丽,枝条扶疏,其花白润如莲,清香可人;其果聚合深红,十分好看。这里再荟萃部分佳句,以便作深入了解。

“莫怕秋无伴醉物,水莲花尽木莲开。” (白居易《木芙蓉花下招客饮》)

“木莲恨花晚,蔷薇嫌刺多。” (萧绎《屋名诗》)

“千林扫作一番黄,只有芙蓉独自芳。” (苏轼《和陈述古拒霜花》)

“木莲花下竹枝歌,欢意不多感慨多。” (陆游《雨中游东坡》)

“小池南畔木芙蓉,雨后霜前着意红。” (吕本中《木芙蓉》)

铜梁山望合川夜景(刘勇摄)