乡土故人

上田王同泰,下岸吕公望

这畈宽阔的溪滩旱地和良田,经历过数十代人的开垦,盛产五谷如同粮仓,中华人民共和国成立后,南园畈还曾被称为“丰产方”。历代各地富绅土豪们看到了这片土地的利好,便相继来到南园畈开拓或购置田地。

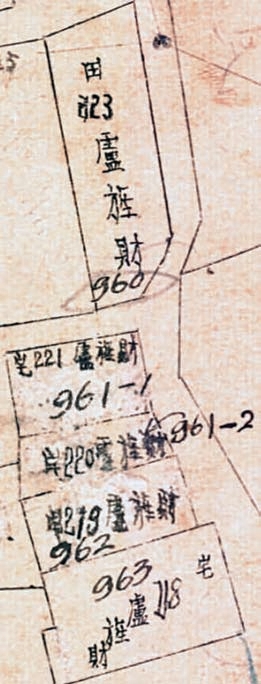

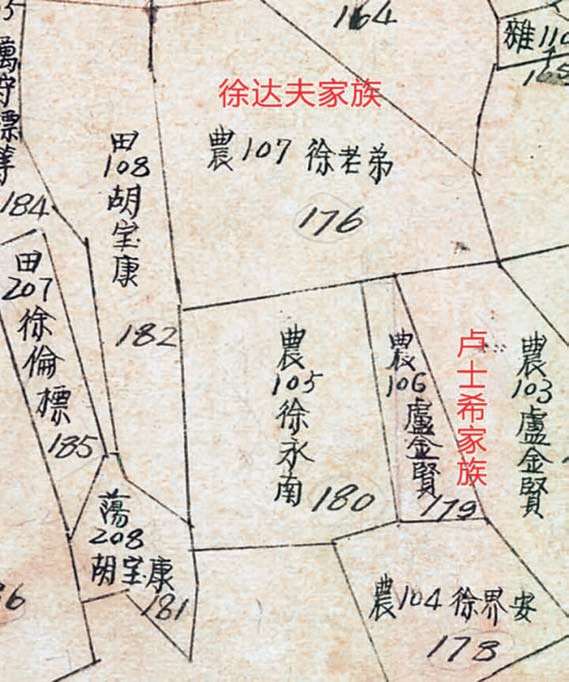

家父卢庭福,有三宗田地与民国时期浙江省省长吕公望,首富王同泰,参议长徐达夫等家族的田地为邻。图为现在的华丰路实验学校地段

民国时期浙江省省长吕公望,原孝丰知县卢士希,原永康县参议院会长徐达夫,原永康大财主王同泰、楼七召、周益源等家族,和许多熟悉人长辈的田地,都在南园畈里。

我祖上在南园畈也有多宗田地。临鲍店的西边(即现在临华丰路的实验学校里),家父卢庭福有上、下连一起的二丘大田,其中有一丘挨着“上田”(永康土话:与我家田地南面相邻的意思),是永康大财主王同泰家族的田地,另一丘挨着“下岸”(与我家北面田地相邻的意思),是赫赫有名当过浙江省省长吕公望家族的田地。爷爷走得早,家父(长子)卢庭福才十二三岁,还要去卢埠码头顶班,奶奶裹着小脚。农田抢水放水时不方便,全靠“上田”王同泰和“下岸”吕公望的家人照顾,放水时,他们的家人都会和我奶奶打个招呼,让 10 岁的二儿子阿仓跟着他们一起,保证能把我们家的田水放得满满的,不会被人欺负,更不会使水被他人抢走。奶奶说:“吕公望和本家毓英公的大儿子卢士希关系很好,毓英公八十岁生日时,他带了若干在国民党政府和在军队当大官的人前来给毓英公贺寿。吕公望是个大好人,他一生做了许多好事。蒋介石生日时,邀请辛亥革命元老浙江老乡吕公望给他捧捧场,上台讲话夸几句,谁知吕公望对蒋介石知根知底,从心里头看不起蒋介石,不买他的账,在上台讲话时,公开揭了蒋介石的短。由此二人结了怨,这也是蒋介石当了总统后不重用吕公望的原因。到了解放时,毛主席还想让吕公望管浙江。抗战时期,吕公望在芝英等各地的祠堂、大厅堂里开了很多染织厂,收了四五千难民,帮助他们渡过难关。吕公望还办了若干间数(多个)油厂、铁厂、布厂、撑船队、推车队,为抗日战争做了许多大事情。吕公望当了这么大的官,他们的家里人见到谁都是客客气气的。”

靠“上田”的王同泰家里人也很关照,只要他们放田水,也会提前通知我们家。王同泰在南园畈和其他地方有 3000 余亩田地,据楼旭初和项瑞英老师讲:“王同泰”实际上是他们家族的商号,真名叫王文英,早年卖麻糍发家,后来经营丝线。经过艰难的创业,发展到南北杂货,山货特产,桐油火腿,开办钱庄等生意,在县城有百余间店面。王同泰家族兴于 1890 年左右,旺于 1920 年,衰于 1940 年,败于 1949 年。1942年 5月,二儿子王同双病亡。同年 9月,王文英猝死。1944年,大儿子王同荣死亡。1949年解放,财产被没收。据讲,早年王文英请算命先生算过命,说:“命里能行一个甲子的好运。”王同泰(文英)从兴到衰,连头带尾正好一个甲子的轮回,整60年,应了算命先生的话。关于王同泰的资料不多,楼旭初讲,姑妈还存留她丈夫王家镶所写有关爷爷王文英的手稿。

“抱经小筑”与卢士希

N794-43 号、41 号、N795-31 号、13 号等土地详图中标有多处卢士嬉、卢旌贤、卢金贤、卢金财、卢旌财的名字,这些都是卢士希、卢旌才兄弟俩的田地与财产。

卢士希(1883—1945),字旌贤,号僧严,晚号六柳居士。1883 年生于城内河头埠塘沿,为民国永康知名乡绅、诗人、藏书家。其文采斐然,尤工楹联。早年赴日留学,历任浙江讲武堂少校教官、孝丰县知事、省议会议员、永康县纂修县志委员会主任委员等职。

卢士希祖上在明洪武庚午年(1390),迁徙永城城东河头,因曾任福建地方官职,儿孙在当地学会撑船(竹排),回永后住在高圳,重操旧业,后来在南溪小桥头附近开了船埠(船码头),号称“卢埠”,后勤业置家,购置田产,繁衍生息,遂为居住地取名为“卢埠”。卢埠地名就此而来。

N794-4号图中有卢旌贤(卢士希)、卢旌财、徐达夫、徐界安等大财主的田地

卢氏家族有了竹排船只的便利,逐渐南扩购买田产,在上水碓、南园村等都有多处良田,约于 1740 年“秀”字行六十八烜考公(名文光),就迁徙上水碓村。到了“聪”字行四十三曙霞公无子,卢士希二弟旌才过继叔公为嗣。卢士希与我爷爷同辈,但爷爷长他27岁,我家开有埠头,家道小康。与其常有来往,关系甚好。

卢士希少年嗜书如命,步入政界宦迹所及,倾囊购书,公务之余,访求古籍、善书,在县城卢埠有两幢藏书楼,藏有古书13000多卷,其中尚不计政治、军事、工程建设等书籍,多为珍本,成为古籍藏书大家。卢士希追慕先贤余姚历史学家、藏书大家本宗卢文弨翰林院大学士,效法卢文弨藏书楼“抱经堂”,把藏书楼起名为“小抱经堂”。

全面抗日战争初期,在上水碓村建了一幢前进廊房结构的单层小别墅。后进三间,用于藏书,号称“抱经小筑”,前柱自写“四根柱子三间屋,两个人儿万卷书”,吕公望题匾为“读书养性之室”。卢士希仅育一女,名心芗,嫁婺剧名角李朝梭。卢士希晚年在门口拾得一弃儿,取名胜无,意思是拾得的弃儿总比没有儿子好。

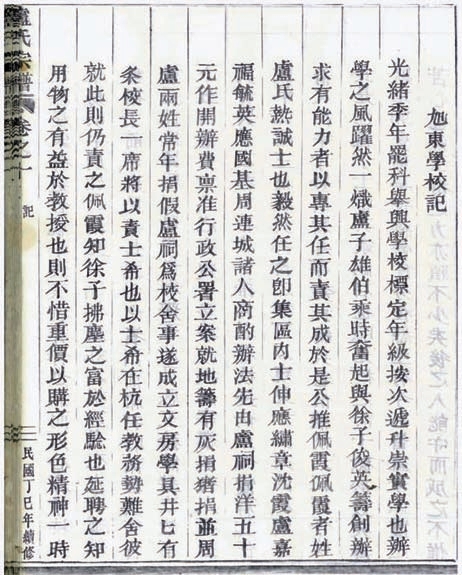

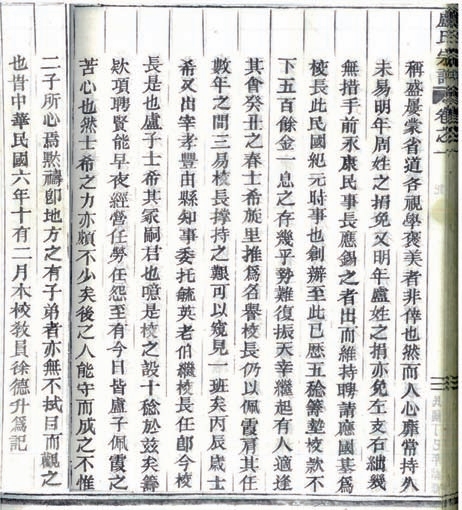

卢士希学问渊博、思维敏锐,民国丁巳年(1917)主修过在城《卢氏宗谱》,他写的“祠堂图记”文章里,把整个卢埠区域里的 10 多座祠堂,街道,各幢房子的间数、朝向、尺寸距离、右拐右弯描述得清清楚楚,文字言简意赅,看了后,都能把整个卢埠区域清晰地用立体画出来。光绪三十二年(1906),在卢埠祠堂里办起了“旭东学校”。卢士希和父亲毓英公都担任过校长。办学资金时常紧缺,几次差点停学。后来卢士希特意让在学校当老师的徐德升写了一篇《旭东学校记》,把当时办学过程中的艰辛记录下来,让这段珍贵的历史载进宗谱里流传下去。抗战初期,原来用于办学的卢埠祠堂,被日本侵略军的飞机炸了一大半,旭东学校只好搬进了吕(李)氏宗祠。由于学校场地不够用,卢士希又捐赠一幢临学校的“小抱经堂”用于办学。学校几次扩并,后来成为“河头学校”“永康县民主小学”等,“旭东学校”是永康市民主小学最早的前身,《旭东学校记》也是民主小学最早的校记。

卢士希一生喜欢作诗吟咏,写文作序,积极参加社会公益活动。在吕公望的带头下,应均、卢士希、程士毅等名士组织了“重山书画研究社”,其社员多为文豪墨客。在抗战时期,他们多次组织到抗战队伍,战地医院等现场慰问,用他们名气和高超的技艺,为抗战伤员、医务人员献艺鼓劲。

上水碓的“抱经小筑”遗址尚存,但不知什么原因,民国详图中却没有标注。卢士希卒于1945年,二弟旌财曾任过民国古丽镇长,解放时期被政府镇压,侄儿子卢鸣林曾在永祥拱瑞下代销店上班。从此卢氏后裔在上水碓销声匿迹了。

1938年夏,应均、卢士希、程士毅等“重山书画研究社”社员一起,到设在石柱下李溪村的“战地医院”现场慰问,并向“浙江公立医药专门学校”(即浙江医科大学前身)校长,战地医院院长盛佩葱先生赠送纸扇作纪念(图片由陈子琪先生提供)

旭东学校记

光绪季年,罢科举兴学校,标定年级,按次递升,崇实学也。办学之风,跃然一炽。卢子雄伯乘时奋起,与徐子俊英筹创办,求有能力者,以专其任而责其成,于是公推佩霞。

佩霞者,姓卢氏,热诚士也。毅然任之,即集区内士伸、应绣、章沈霞、卢嘉福、毓英、应国基、周连城诸人,商酌办法。先由卢祠捐洋五十元作开办费,禀准行政公署立案,就地筹有灰捐、猪捐,并周、卢两姓常年捐,假卢祠为校舍,事遂成。立文房学具,井井有条。校长一席将以责士希也,以士希在杭任教务势难舍彼就此,则仍责之佩霞。知徐子拂尘之富于经验也,延聘之。知用物之有益于教授也,则不惜重价以购之。形色精神一时称盛,屡蒙省道各视学褒美者,非幸也。然而人心靡常,持久未易。明年周姓之捐免,又明年卢姓之捐亦免,左支右绌,几无措手。前永康民事长应锡之者出而维持,聘请应国基为校长。此民国纪元时事也。

创办至此,已历五稔,筹垫校款不下五百余金,一息之存几乎势难复振。天幸继起有人,适逢其会,癸丑之春,士希旋里,推为名誉校长,仍以佩霞肩其任。数年之间,三易校长,撑持之艰,可以窥见一班矣。丙辰岁,士希又出宰孝丰,由县知事委托毓英老伯继校长任,即今校长是也,卢子士希其冢嗣君也。

噫,是校之设十稔于兹矣,筹款项,聘贤能,早夜经营,任劳任怨,至有今日,皆卢子佩霞之苦心也,然士希之力亦颇不少矣。后之人能守而成之,不惟二子所心焉默祷,即地方之有子弟者亦无不拭目而观之也。

时中华民国六年十有二月

本校教员徐德升为记

(原载白云山在城《卢氏宗谱》民国丁巳年续修本卷一)

天地会与沈荣卿

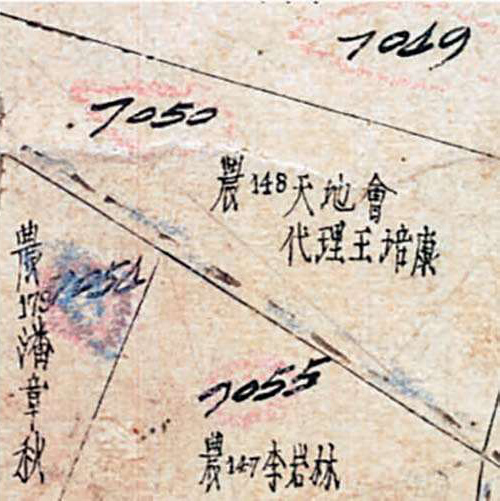

民国时期N894-24号土地详图标地,坐落南园畈,即现在西塔路“下塔寺”的前面,图中标注的南园畈,继续往溪口方向延伸,可见南园畈之大真乃名副其实。西塔路的南端,有一块“天地会”的田地,约有十来亩田地。

“天地会”是明末清初建立的反清复明民间组织,该组织历史悠久遍布全国各地,是清政府打击的对象。“天地会”虽然设坛结帮,却不敢公开挂牌,都是暗地偷偷聚集或挂他名。约于 1890 年,沈荣卿担任过“天地会”的会长,该组织在公开场合称“百子会”,会址设在县城城隍庙,设坛讲授仁义忠孝,扶困济危。一到晚上,会员们偷偷地聚集下塔寺和下园朱的溪滩,一边邀请拳马武师教授武功,一边揭露清廷腐败,宣传反清复明思想。“百子会”实则有 300余个会员。在金华反清会社“终南会”的影响下,数年后会员猛增 1000 多人,沈荣卿把“百子会”即“天地会”改称“九龙会”。随着发展,逐渐改为“龙华会”,金华、东阳、兰溪、浦江、缙云、仙居等邻近县的百姓都踊跃参会,人数达近 3 万人。此时“龙华会”公开打出“反清复明”的旗号,聚集一起举行歃血为盟,喊出“加入龙华会,不交租谷不纳税”。

民国三十七年N894-24 号手工测绘土地详图中的天地会土地坐落地标

1905 年,沈荣卿认识了革命党人陶成章,在他的引见下,又认识了徐锡麟、秋瑾等光复运动先锋,并且加入了“光复会”,此后沈荣卿从“反清复明”的斗士,成为“反清拥民”(国民党)的先锋。后来还将刚从保定陆军学校毕业的吕公望,介绍给陶成章、徐锡麟、秋瑾认识,就此吕公望参加了光复运动,踏上辛亥革命道路建功立业。

沈荣卿参加了浙江最早的缙云、永康、杭州等地光复运动。他曾被委任过浙江省巡按使。因官场腐败,他不愿为官,便自动退出政坛回到永康。

沈荣卿(1871—1943),字英,绰号荣姑仙(先)。

沈荣卿家族有良田五六千亩,商贸发达,在武义、兰溪、缙云、金华、永康等地都分设有他的商号“新万顺”,经营民生百货、油盐酱醋等行业,其财产远远超过永康首富王同泰的数倍。他倾其所有赞助光复运动。沈荣卿隐退后,在家乡从事慈善公益活动,他创办了贫民习艺所,招收孤儿和少年,供给衣食,延师设教竹、木、油漆等技艺,让他们能自主谋生。沈荣卿还行医救人,他家祖传有跌打损伤、烫伤、眼疾等特效药。凭他当年开的药方,可以到县城任何一家药店去抓药,不用付钱,都记在沈荣卿的户上,年底由沈家一次性付清。沈荣卿曾先后两度变卖家产独资修缮西津桥,家产几乎散尽。因沈荣卿年轻时曾带领“天地会”成员,在下园朱村与下塔寺的溪滩聚会练武。他年纪大后留恋故土,在下园朱一溪口中间(现在的抗美援朝纪念馆)的溪滩建了幢别墅,门前还砌了一口“螺丝井”当成天然空调,井壁用上水碓的石块砌成,周边有台阶石可以自上从井边里一圈圈走到井下面,“螺丝井”的直径约5米,深 5米,门前井边还种了几亩地,沈荣卿上了年纪后过着隐居生活。

沈荣卿无儿继嗣一子,只生两个女儿,分别叫曼君、竹君。竹君后来改名为沈佩菁,听她侄子沈雨虹说:“她丈夫是兰州军区司令员,于 1998年,沈佩菁及家人曾回过永康老家。”

同年,永康市政府部门把下园朱沈荣卿的故居“忱流居”老房子拆除,准备建抗美援朝志愿军纪念馆,并在“忱流居”原址上筹建“辛亥革命”纪念馆,后来不知什么原因辛亥革命纪念馆没有建成。

1943 年沈荣卿死后,葬于南园井头沿后面的“小老板山”,墓地约有1亩面积,坟面石上刻有“沈氏佳城”四个大字。1964 年左右,坟墓转袭被夷为平地,该墓碑用于砌筑生产队的肥料池。1982年,村里把这块“小老板山”的地批给了我家建房,我和二哥家临华丰路的房子,就是沈荣卿坟墓的位置,这“小老板山”取名的缘由可能就与沈荣聊的来历有关。沈荣卿墓被转袭后,拆骨装在骨坛里迁移葬到了黄务山,后来因建永康市体育馆的需要,他的坟墓又被迁移到了古丽镇公墓,在墓前立了一块高大的墓碑,刻有“浙东会党魁杰,辛亥革命先驱”的碑文。沈荣聊年轻时从下园朱开始闯天下,年老后又归隐回下园朱,死后葬南园又转袭到黄务山,他的生前死后都与南园畈结了缘。

沈荣卿居住的“忱流居”别墅

抗美援朝纪念馆(原沈荣卿居住的“忱流居”旧址)

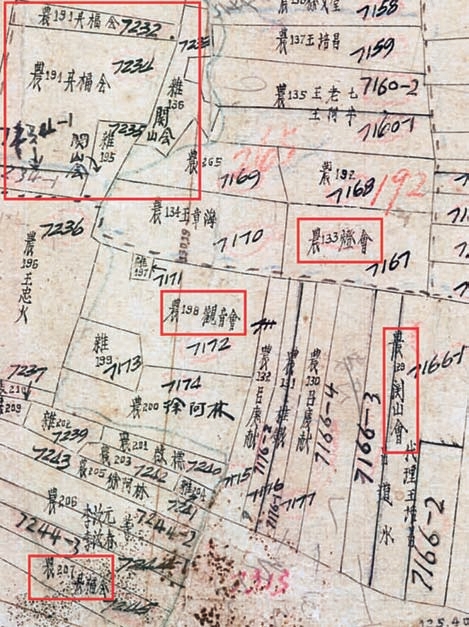

兴福会、观音会、长灯会、关山会的地标位于N894-24号民国土地详图中

东南角下园朱的“三角埭”,有许多公有土地。中华人民共和国成立后,政府将原来的“永康县农业推广所”迁移到这块公有土地上,后来改称为“农科所”。24 号图除了标有南园的楼七召,徐介安和我爷爷阑货的田地,还标注有“兴福会”“关山会”“观音会”“灯会”“长灯会”“福建会馆”“天地会”等多个民间组织的田地。兴福会、关山会、观音会、灯会的田地,都坐落现在的“永康南苑中学”区块及周边。“天地会”和“福建会馆”的田地,坐落在南苑中学边“溪心路”的西侧。可见当时的民间组织如同雨后春笋,而这些地产地租足以维持它们的生存发展。

“天地会”和“福建会馆”的田地原址,就坐落在下塔寺前面即现在的大司江南小学区域

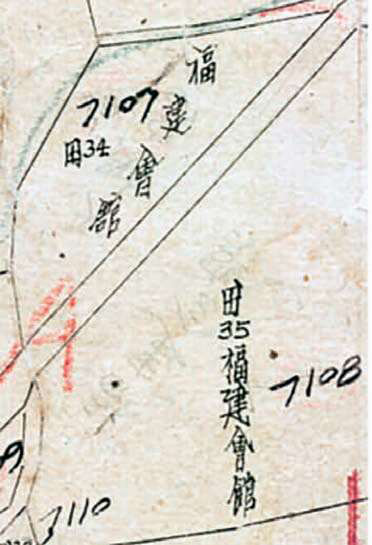

“福建会馆”也叫“太妃宫”,我读书时,解放小学的所在地就设在太妃宫内,后来改建成现在的步行街。福建会馆由来自福建莆田、仙游、闽侯和浦城的商人众筹所建。他们大多经营烟草、荔枝桂圆、南北杂货,福建人团结互助、热心公益,道光《永康县志》记载,乾隆四十年(1775)间,桥圮(西津桥),闽商吕逢时捐资修之。我大嫂的太祖父和祖父都是福建莆田人,两代人先后在永康看守福建会馆。到了孙子黄化宣这代,于 1950 年,他们的户口落实了南园,住在西津桥头。

“观音会”在民国时期,是中老年妇女念经诵佛的聚集地,据项瑞英老师讲:“观音会”起码有几千妇女参加,她的婶婶也是“观音会”的会员。

N894-24号图中的福建会馆

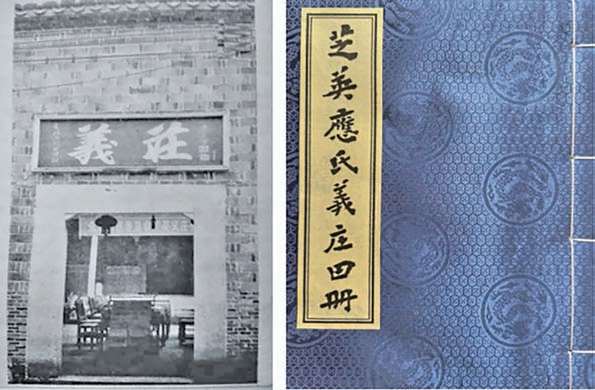

应宝时的义庄田

小时候听老人们说过:“原良种场的(凤凰城)这片田地,是芝英人应宝时的族田。”他们家族为了便于农田管理,在良种场与湖西之间的田畈建有五间小屋,我们小时候还进到屋里玩过。

王染店至筻里之间的小山包上,有个大坟墓,据徐加方老师讲:“这个是应宝时的坟墓(疑冢),在‘农业学大寨’时,其坟墓过于坚固,生产队用铁锤钢钎都撬不开,最后动用了炸药爆破后被夷为平地,开垦后当作农田种植”。

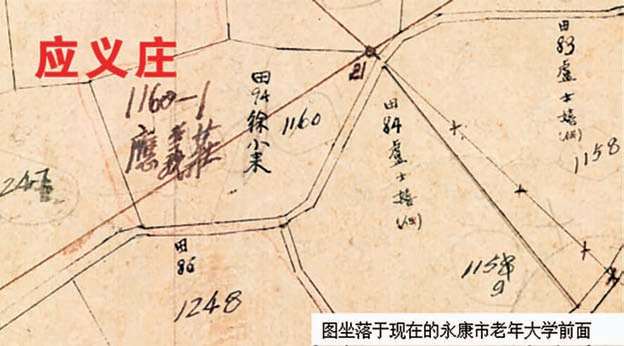

从N795-31 详图中发现,卢士希田地的隔壁,有块“应义庄”的田地出现,字迹虽然是在校对改正时用手写的,我仍然好奇。为此,向应宝容先生请教“应义庄”来历,他说:在同治四年(1865 年),应宝时曾担任过上海道台和江苏按察使兼布政使,他参与创办了中国近代最大的工业企业“上海制造局”和现代工业“江南造船厂”。应宝时一向重视教育,在上海创办了“龙门书院”和“广方言馆”。当时上海属江苏的一个县,经济等各方面都十分落后,为改变上海的现状,他创办的“龙门书院”专门培养工商人才,后来上海工商业发达,与应宝时做出的贡献是分不开的。“广方言馆”,则是专门学习外语培养外交人才,是中国第一座外语学校,也是上海外国语大学的前身。应宝时还在永康、武义、金华、杭州、上海等地设有“考寓”,让家乡子弟在当地考试时,可以临时住在“考寓”里,吃住全部免费,解决了考生们的后顾之忧。应宝时于光绪十六年(1890)去世,他的德政善举闻于朝廷,追赠他为内阁大学士,皇帝谕祭。在老家芝英赐建“乐善好施”的牌坊。在李鸿章等大臣的倡议下,朝廷为其在上海建有“应公专祠”和“应公祠路”以示纪念。

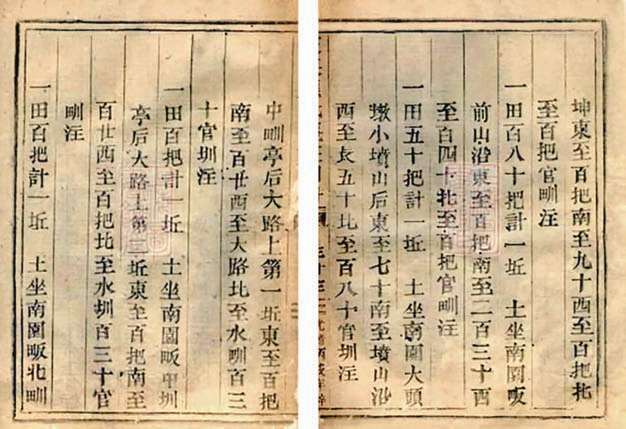

“应义庄”于 1873年由应宝时先生所创建,为了维持义庄持续良性运行,他独资捐助了2400多亩良田为基金,其田租收入专门用于救济族中孤寡病残等穷人。“应义庄”的田地,主要集中在前仓、石柱、新店和南园畈的良种场、凤凰城、老年大学区块,也有部分在王染店、下园朱、体育馆等区域。笔者找到的“芝英应氏义庄田册”里面,只记载了在前仓、石柱、新店、油川区域的730亩田地。在田册里还有应宝时有关助田的《告家人书》《署金华府永康县备案书》《应氏义庄规例》《应氏义庄规例书后》《应义庄记》等规范条例。 (《芝英应氏义庄田册》电子稿由吕理想老师提供。)

795-31号图中“应义庄”的这块田,位于现在的解放南路老年大学前面,坐落在古道边“中堰亭”附近的十几宗共30余亩土地,却意外地登记在这本“芝英应氏义庄田册”中,并且把这几丘田坐落的四至,写得清清楚楚。经笔者细心核对,以上这本田册只登记前仓、石柱、油川方向的田地。而南园畈的这本田册应该是单独造册的。可能是造这本田册时,误把南园畈的这几宗田地错造进了这本田册中,导致田册的开头 730 余亩到最后变成了 45860 把(760 余亩),比原来多了 30 余亩田地(按此推理,芝英应氏义庄应该还有其他地方的田册,有待研究)。“应义庄”的活动和组织,中华人民共和国成立后曾一度停止,1994年,应宝时孙应式文率先捐款10万元,芝英应氏族人遂重启“义庄”善举,当地各界人士纷纷解囊捐助。2011年,在热心人士的推动下,“义庄”得以重修。2013年,芝英教育基金会和“义庄”基金会合并为“芝英义庄基金会”。2014年,冠名为“永康市慈善总会芝英义庄分会”。会址设在芝英镇。

应宝时的捐田养族文案

具禀家人何春

禀为捐田赡族、承志、恤茕,叩请通详立案以垂久远事。

窃家主现任江苏按察使司、署理江苏布政使司应宝时,世居芝英里。宗支繁衍贫富不齐,其中鳏寡孤独、废疾失养,无以自存者不下一二百人,虽经本族大宗祠捐有希范常田谷,岁时周恤,然尚不能使之一一存活,兵燹以还尤行困厄。老家主母素性好施,况系同族,更不忍于漠视,爰命家主建立“秀芝堂义庄”,冀成善举。家主承命捐置前仓、石柱、游川三处田七百三十余亩,并庄屋四十间,公诸阖族。岁租所入除完赋外,积啬存储以充公用计。现在租息无多,未能将婚丧义学诸事悉行助贴,只可择急以施,凡族中鳏寡孤独废疾失养无以自存,所谓茕民无告者姑先取给于此,续俟增田充息再图推广。惟思一切公举恒患有始无终,若不议定章程、陈明立案,深恐日后渐致侵废,不足以垂久远。谨拟就庄规二十四条,并田房成数坐落造具清册、附绘田形,特遣家人投叩大老爷鉴核通详立案,仍将册簿盖印发还,俟后人永守成规而义举无虞废坠。顶感无既上禀。

正堂宛 批:捐田恤族洵属义举,自宜妥议章程永垂久远。现阅拟呈规条既周且备,候即据情通详立案可也。

册簿告示印发。

同治九年十月初二日

署金华府永康县

为据情通详事。据卑县现任江苏按察使司、署理江苏布政使司应宝时家人何春禀告称:

家主现任江苏按察使司、署理江苏布政使司应宝时,世居芝英里。宗支繁衍贫富不齐,其中鳏寡孤独、废疾失养,无以自存者不下一二百人,虽经本族大宗祠捐有希范常田谷,岁时周恤,然尚不能使之一一存活,兵燹以还尤行困厄。老家母素性好施,况系同族,更不忍于漠视,爰命家主建立“秀芝堂义庄”,冀成善举。家主承命捐置前仓、石柱、游川三处田七百三十余亩,并庄屋四十间,公诸阖族。岁租所入除完赋外,积啬存储以充公用计。现在租息无多,未能将婚丧义学诸事悉行助贴,只可择急以施,凡族中鳏寡孤独废疾失养无以自存,所谓茕民无告者姑先取给于此,续俟增田充息再图推广。惟思一切公举恒患有始无终,若不议定章程、陈明立案,深恐日后渐致侵废,不足以垂诸久远,特遣家人叩请通详立案等情到县。

据此伏查,捐田恤族洵属义举,自应准予所请,通详立案,以期垂诸久远而免废弛,理合备文详请。仰祈宪台察核,俯赐批示立案,实为德便。除详督抚宪暨臬、蕃、巡宪外,为此备由,呈乞照详施行。

道宪英批:该县详江苏按察使应遵承母命,捐田恤族,请赐批示立案由。奉批,捐田恤族可与宋贤范文正公后先媲美,仰金华府转饬知详立案,仍候督抚宪及蕃臬宪司批示,缴。

抚宪杨批:永康县详现任江苏同前由,奉批如详立案,仰布政司即饬知照,仍候督部堂批示,缴。

应氏义庄规例

一 秀芝堂置田四万余秧,坐武平乡前仓庄、石柱,并本乡游川庄,公诸阖族为义庄。庄屋两座:一坐石柱庄,计屋二十间;一坐本庄,计屋二十间。仓廒桌凳器皿俱备。呈官立案后请族中德高望重者二人为总正,再由总正延选董正四人主持其事。盖公事公议全赖佐理有人,方可垂诸久远。十百世以后,秀芝堂后人不得以先人输助或有异议。

一 管理义庄事宜董正四人,务择公正廉能,不得照房派管。举得其人则不妨多选数人,轮年值理,如有要务则总正、董正一同公议,议协始行。盖一二人见识有限,必集思广益、相助为理,方无疏失之弊。

一 义庄大小事件董正必分立计簿,按日登记。每于季终,将一季收用各簿交总正考核,岁终则通计一年收用交总正核结,浮支错误即令更正。倘有舞弊,则会集族中绅耆秉公处断,防微杜渐由此意也。

一 芝英应氏宗族繁衍,今置田尚少得租亦微,未能遍恤贫乏,只能以恤茕为主议,于本族之鳏寡孤独废疾失养者先行给谷,俟异日续增田亩、租息渐充再当推广。

一 凡鳏寡孤独照章应给者,令本人托亲房认保,实系贫困无靠,先期报名董正。经认保实系贫苦无靠,先期报明董正,经会同总正查核的确,给予义庄图记经折,注明鳏寡等字样,于每年给谷。初次必须亲领到支领。或有老幼步履维艰,亦须雇工扶持保抱而来,以凭核验。如路远者,由本庄酌给工人酒资,俾毋推诿。除初次外,其不能亲到者,按照某月某日给发之期,准其着人凭折代领。如经折失,停给。一次典当与人者,概议停给,以示惩戒。或因水火盗贼损失者,准其报明补折。

一 一次给谷每年分作八次,总正董正会同,在本村庄屋内给发。以正月、二月、三月、五月、六月、十月、十一月、十二月之第二十日为期。盖春冬乃严寒荐至之时,五六月又青黄不接之候,较诸孟夏登麦与夫秋之登谷蓄菜时,其情尤亟。每年惟此八个月应给者,每月每名给谷二十斤,每斤以十六两为则,如遇闰月加给一次,所以酌缓急而权轻重也。

一 鳏夫必年至六十方给,盖男人五十以前食力直供当无不继。本庄非悭吝于施舍,实恐游手好闲或反因此怠于业作,至贻非义之讥,盖“养也而教”之意寓焉矣。

一 寡妇无论老少,查其贫苦无依、儿女尚幼者一概准给。若确查本妇既非再醮,又能确守清节、孝顺公姑者,每年于端阳、腊底两节,每名加奖洋银壹圆,以示风励。其年例相符五十岁以上者,代请旌表,三十岁以上者,代请宪旌,但不得因有加奖自荐清节,亦不许私托女伴公荐。盖果有阃德,公论自昭矣。

一 幼而无父曰孤,必须年幼家贫者方准给领,仍以十六岁为限。盖年已成童可遣入艺或帮人收养,均可自食其力。查有年限既满,即缴折停止。其天资聪颖、质性过人、可望读书者,另行公议资助。

一 老而无子曰独。年未六十未可言老,况彼虽无子而尚有妻,或赁舂或纺绩、妇工可为之助,故必年至六十始准开给。若其妻年亦六十,则一并给之,悯其不遇亦重其偕老也。

一 废疾者必四肢有缺、双眼俱盲、呆痖不醒人事、无能佣工力作者准给。盖天地生成之偏,惟此尤为可悯。如有手足溃烂、无力延医者,亦议给之,待其疾愈乃止不给。若类于残疾而仍不妨作业者,概不准领,以示限制而别等差。

一 无告男妇,如有行止不端、男犯窃盗优隶之类,女犯淫乱娼妓之类,无礼无义,为乡党里邻所不齿者,概不给发,已给亦停。

一 以异姓为嗣者,虽孤幼不给,恶其乱宗也。

一 应领之谷,先期预支,固在所禁或有届期不领,属经管人寄存庄仓。意欲多积并领者,亦不准行。

一 家贫不愿支领者,听其支领之家。如家计渐裕可以存活者,总正董正确查会议缴销,原领谷折不给。

一 司事须立散给簿一本,注明某房人某月支领谷若干。立收租簿一本,开载各田坵垦、各佃姓名额,租连年收纳登记明白。立出入日记一本,将经手租课粮赋收付、给发人数、账簿册籍,及现存庄谷银钱什物等件,逐项登载,逐月结算,誊入总簿清册。若庄董更换交卸,即将各簿移交下手,新旧董正联名面结,并无亏短,即书簿上立押。倘有弊窦,当通告绅耆会集议处。

一 干稻过斛收储、按斤给发。谨记各廒出入数目,开注必详,如有舛错亏少,咎在庄董。新谷入仓之时,必将旧谷结算清楚,或调储廒口以免掺混。风雨渗漏,修葺勿迟。

一 收获之时,董正必须齐赴庄头协力照管,如遇水旱尤当到田亲勘,先事预筹。良以众食所系,非只一家之赢绌也。

一 董正务须悉心筹划,将每年应完正供若干、应给茕独若干,以及庄屋仓廒火食用人各费若干,通盘计算。必使积有赢余、增置田亩,方为有备无患,万不可年供年款,一遇岁歉支给不敷,大失恤茕之美意。现秀芝堂议将同治八年所收义庄租谷,概作存余,另输己谷以备八年十二月至九月、六月等期分给,此后始归庄谷开给,则有赢无绌,亦余一余三之意也。

一 庄中议事核账必须会同总正,若收租置产、出入账务则专交董正,承值总正在家照管。公事不议酬劳。若董正则须到庄任劳干办,每人每年议酬辛俸八千文,分作两季支取。有事之日,所有薪蔬米酒等费,每人每餐准支大钱四十文。其每年收租一期、粜谷一期,或年成不等到田踏勘,每人每期只给轿金一次,以示限制。

一 庄屋择人承住,畀以房屋三四开间计数,够住而已,余待增造廒仓,并留为租理事者安寓,不许住庄人、堆积物件。凡庄中桌凳器皿,事毕即收藏关锁,以免损坏。如有遗失偷窃等情,着住庄人赔偿,以慎防守。

一 庄中谷米银钱,凡经手人以及族戚概不得挪借,将来秀芝堂嫡派子孙亦不准擅动,除恤茕外,丝毫不作他用。盖欲要诸久远,不能不慎之于立法之初也。

一 董正例以三年为满期。满先一日通知本族公正绅耆,延选接管,注明某某名号。如请原董正复办,亦注明某某复办,仍以三年为满。

一 立总管簿一本,请总正将各董正名号逐一登载,其尽心经理有功庄务者,即于名下详注劳绩。如变乱成规、侵蚀败坏者,亦于名下详注劣迹,以示褒贬。诚以经管者责任綦重,苟不严加甄别,贻误匪轻,有心人当共谅之。