天溪

南溪过了今园周村就向东北拐弯,经过“石龟堰”“布袋堰”流往县城方向。天溪,从南溪分流,从原溪心村的西侧往白墈下方向奔流。因溪心村被南溪和天溪环抱,其村名便取为“溪心”了。天溪流过了山龙、“石鳖潭”(当地人叫草鳖潭)、田畈中央、白墈下、今金胜路口和三中路,在原毛竹市桥南端上游约50米,即今丽州桥下游约150米处再回流到南溪。

每当雨季汛期,永康城南经常遭受洪涝之害。上游千丈岩等区域下起暴雨,而永康有时是风和日丽的大晴天,从上游涌入天溪的大洪水,忽然间淹没了城南的溪滩田野,形成了“溪中之水天上来”的奇观,这就是“天溪”名称的由来。

天溪的滩面比南溪滩面要宽,但天溪在分流之处的地势却比南溪高,因此每年农历六七月干旱时节,下游农田急于用水,而天溪恰恰无水可流。为了解决这个问题,早在唐大中四年(850年)前后,邑令顾德藩在城南的南溪,筑造了三堰(坝),后人又从石龟堰即今称三联坝边的戴村堰口,开凿出一条长 1000 多米的人工水渠,由南溪引水到天溪。因此,溪心至白墈下的这段天溪,汇合了天然与人工的溪流。人们再从白墈下天溪流域,再次筑堰引水到南园畈,从此解决了农田灌溉和人们生活用水。

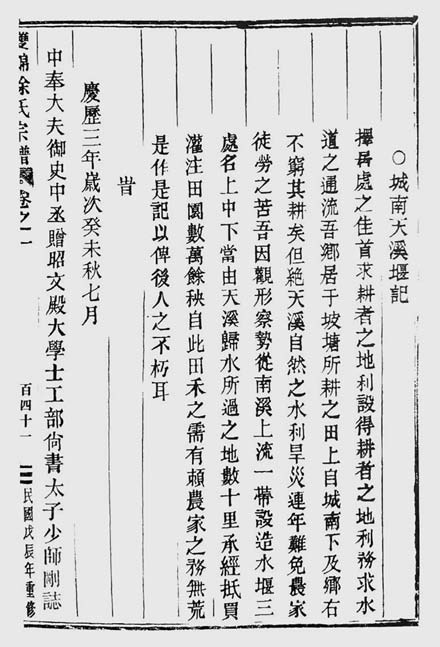

庆历三年(1043年),北宋进士徐纲(双锦人)写的《城南天溪堰记》叙:“……吾乡居于坡塘,所耕之田上自城南,下及乡右,不穷其耕矣。但绝天溪自然之水利,旱灾连年,难免农家徒劳之苦。吾因观形察势,从南溪上流一带设造水堰三处,名上中下。当由天溪归水,所过之地数十里,承经抵买,灌带田园数万余秧。自此田禾之需有赖,农家之务无荒……”(摘于《双锦徐氏宗谱》卷一)。清康熙《永康县志》中有“因天溪自长潭口引水作堰,分十三甲,轮注二十里”的记载,长潭即石龟潭,十三甲就是南园畈,此记述印证了《城南天溪堰记》中的有关描述。古代也多次对石龟堰与大水渠进行重修浚通,因此石龟堰曾被改名为“天溪堰”“江公堰”“谢公堰”等。

锦绣江南对面幸存三联坝水渠老堰口

1952年,政府重新对石龟堰的堰坝进行加固加高,提高水位后让南溪水自然流进大水渠。为了更好地利用水源,把大水渠与天溪分离,分离后的大水渠依金胜山的山脚而过,并且把水渠加深加宽和延伸,这样不仅扩大了灌溉面积,还让水源得到了充分利用。由城关,邑南、历山 3个乡镇联合参加改造,同时也由 3个乡镇受益,时称三联坝工程。

历经千万年不间断的雨水冲刷,致使上游山地的砂石泥土大量流失,被洪水冲刷到下游的沙石泥土沉淀后逐渐形成了土地,因此改变了天溪的地貌地势,其河道也慢慢地向北侧的低处挪移,这些沉淀后的沙土随之成为南园畈可种植和可居住生活的土地。

天溪先是从白墈下往上水碓与南园之间穿过,即现在的防洪渠走向,过了紫微路老农贸市场南侧的“筻里”“郎筻”(老地名),因这里有一条比上游高出近1米的田筻(埂),犹如一道天然的防洪坝拦截了溪流和洪水的去路,溪流只得顺从田筻的走向往飞凤桥头回流到南溪。

随着岁月轮回致天溪再次改道,溪流从白墈下往上、下南园之间穿过,即现在的华丰路走向,顺着中堰(水渠)下游,再从紫微桥头回流到南溪。到了清末民国初,天溪逐渐往现在的三中路走向,到原毛竹市桥头回流南溪。长期自然环境的变化,促使南园畈面积不断扩大,以致原来古河道的溪滩上,衍生出南园十八处的人间烟火,才有了今天永康城南再次改造的平台。

神秘石鳖潭隐藏在金胜社区居委会对面

三联坝大水渠湖西段成了村里景观区

现在的人已不知道这条“天溪”了,只有极少生活在南园畈区域的老人,在那干旱的年份,要到“天溪”(也有称“上溪”)去放水抢水,他们对天溪还留存着点滴的记忆。若不是著《南园十八处》时寻根问底之需要,不用说这条“天溪”曾为永康城南作出过巨大的贡献,就连“天溪”之名,也被隐没在历史长河之中。30多年前我市预留的这段防洪渠,让我回想起儿时的记忆,多次到实地去追寻它的踪迹,对其地质地貌进行勘察,对防洪渠的上下游地段进行调研,走访了多位曾在这块土地生活过的老人,查阅了各时期编纂的《永康县志》、曾与这片土地有关联的《双锦徐氏宗谱》《西街徐氏宗谱》《皇华坊在城王氏宗谱》《罗川王氏宗谱》《虎山傅氏宗谱》等资料,以及“民国三十七年测量的部分土地详图”。经多方面求证,天溪从南溪分流起的整条流域,和其下游4000米长、110米宽防洪渠预留地的70%面积,经初步判断,及有可能就是最早天溪下游的古河道,“天溪”的出现有可能比“南溪”还早。

以上仅为笔者一管之见,权当抛砖引玉,期待有识之士共同探讨。