南溪(城南)三堰(坝)

石龟堰(今三联坝)

“石龟堰”建于唐大中年间。于1951年,历山乡、崇道乡、环城区联合重新修建,由于是三个乡镇一起修建,溪流又经过缙云、永康、武义三个县境,就将“石龟堰”的名字改称为“三联坝”(永康土话把“堰”与“坝”的概念混淆)。

“三联坝”距南溪大桥上游约 1000 米,堰口设在“三联坝”石龟潭边的戴村。从戴村至溪心村的那一段大水渠,是由人工开凿挖成,水渠上口宽约10米,水渠底部近 5米,深约 4米。三联坝将溪水截流,用人工水车踏水把水抽到大水渠,流往南园畈用于农田灌溉,三联坝是遇干旱时救急备用的。

南溪过了园周村石龟潭的上游,有一条分岔的溪流,古时候叫“天溪”。这条溪流的上游地势略高,春秋冬三季有水常流,夏季时溪水比较浅,遇大旱时年无水几乎断流,这时南园畈农田和生活用水只得靠“三联坝”的水来维持。溪流绕过南溪湾公园的西门,流往上、下溪心村,一直流往下游方向。这条溪流到了溪心村区域时,经过人工改造,它与三联坝戴村堰口人工开凿的大水渠合流共用,往山龙村、锦绣江南小区、田畈中央村,到了白堪下村后,与大水渠分开,天溪独自往金胜路口、延三中路从丽州桥下游约200米处,回流到南溪。到了雨季汛期,天溪的大水则会经白堪下后,直接经南园(即现在的防洪渠和华丰路)奔湧而过,从下园朱的上下游奔流到永康江。

大水渠到了白堪下村与天溪分道扬镳后,也独自往南园畈方向而去,将“石龟潭”里的水源,供给南园畈和部分崇道乡的农业和生活用水,沿途灌溉面积约有五六十平方公里。

到了双抢干旱用水季节,三联坝早早就定出各村、各甲、各畈田地的用水时间(以前是用时辰加点香的方法来计算时间)。石龟堰的堰口,摆着六七部踏水车,看光景如同水车阵。轮到踏水时,哪怕到了吃饭时间也不停,大家都只换人,舍不得停下水车,只为多抢些水灌溉到自己的农田里。轮到用水的时间,各自都派出不少的人手到三联坝堰口,分一帮人在水车上踏水,另一帮人顺着水堰沿途看管,生怕水被人家抢走,让“田水”顺利地流入自己的田里。

因大水渠属于“官甽”,与下游各村庄轮流共用,自轮到自己踏水时,事先就会往堰口水堰里撒几把笼糠(稻壳)漂浮在水上当作记号,派人跟随着笼糠,当有笼糠的水头流到了自己的堰口时,马上在大水渠里筑一道临时的水坝把水截放到自己的水堰里流进田头。

后来,农业水利部门在三联坝建了电灌站,装上了抽水机,传统的脚踏水车从此告别了历史舞台。

夏季三联坝用水,也时有争田水的事件发生。1975年夏天的一个晚上,生产队安排我和大1岁的林培森搭伙到黄务山脚水堰踏夜水(方言“去拾水脚”)。因大旱永康江经常断水,上游三联坝除了电灌站抽水,自然从分支溪流流进大水渠里的水也没多少,再经溪心、白堪下、上水碓时,被他们村一道道拦截,漏到这里还不够我俩的水车踏水。到了后半夜两点钟光景,大水渠下游来了华溪五队的十几名社员,其中有女队长阿兰与社员有连等。那天晚上后半夜,大水渠的水大概是轮到华溪村灌溉,他们在下游见不到水,就到上游找水源,经过我们水车旁看看没有水,就继续往上游方向找去。约过了个把小时,他们见上游断水就返回,走过我们水车十几米后,听到有连他说:“今天晦气,连水脚都被人家拾走了,我们转回去找这两个小鬼出出气。”他就带了七八个人转回来,把我俩从水车上推下去,随手拆散水车,并且还想拿走“水车架”。我俩不让拿,有连他们就打我们。我逃得快没打着几下,培森被他们打了一顿。

待他们都走后,我俩咽不下这口气,商量着报复的办法。培森跑回村里大喊“阿宝被人打半死了,阿宝被人打半死了”,从周店明堂一直喊到鲍店经堂。大半夜的呼喊声,把海容、火藏、卫星、我大哥、二哥等都惊醒,南园大多数的精壮劳力都起了床,操起家伙成群结队,分批到华溪的田畈寻找他们,结果没找到。大家不甘心,又连夜赶过永康江,到溪下街有连的家里要人,华溪大队的宝星(音)、陈远昌等干部闻讯起来出面讲情。曾当过干部的有连父亲,连忙出来替有连认错讲好话。他夫妻俩还急忙找了把大竹交椅,在左右两侧绑上两根晒衣服的长竹竿,当作临时担架,把我连夜抬到人民医院治疗,真让我哭笑不得。后来他们赔了点医药费、道了歉,这件事就算了结了。

随着城南的发展,1990年后,三联坝的电灌站基本上处于停用状况,历史上分别称为“石龟堰”“天溪堰”“江公堰”“谢公堰”“上溪堰”“三联坝”的“官甽”大水渠,除石龟潭戴村堰口至白堪下村还留有一部分的痕迹外,下游的大水渠已随城市建设几乎消失殆尽了。

附:石龟堰传说

相传:以前经常天灾干旱,为了寻找水源,南园畈的先人们在永康冮上游的石龟潭,找到了充沛水源。石龟潭边,有一块像乌龟似的崖壁向北岸高高隆起,而下面水潭里的水深不可测,人们决定从这里引水到南园畈。大家正想着手在这里筑坝提高水位时,却发现这石龟潭里面的水比前浅了不少,北岸原来高高隆起乌龟似的崖壁也不见了。面对这稀奇古怪的现象,大家都束手无策。后来请了一个法力高深的道士,他到现场的四周看了看,没有作声,道士回去后,一边嘱咐派几个人,守候在原来有乌龟崖壁的附近观察动静,一边提前准备好一只全身长着白毛的狗。经过几天的守候,那乌龟似的崖壁,终于出现在原来的地方。守候的人立马派其中一人回去向道士汇报情况,其他四个人则分别站在崖壁上的四只角一动不动。道士闻讯连忙拖着白狗来到了崖壁上,手持宝剑将白狗的头砍下来,口中念念有词,把那狗血往那崖壁上淋了一圈。原来这块崖壁是神龟的化身,它平时躲在溪边的树林里,口渴时爬出来将半个身体伸进潭里喝水,那硕大的身体如同水坝,挡住了上游流下来的水,把石龟潭里的水储得满满的。而神龟爬回树林时,潭里的水即往下游流走就变成浅浅了。

那神龟爬出来半个身体,正伸往潭里喝水时,被道士识破天机,念了咒语,淋上狗血后,高高隆起的后半个身子翘在潭边的北岸上,前半身却永远地伸在水中挡住了溪水,这充沛的水源就留在乌龟潭里。后来,人们从石龟潭下游再扩建了这道石堰。因此,这条堰被人们称为“神龟堰”。

永康土话的“神”与“石”有些同音,后来就叫成了“石龟堰”。那个“石龟堰”到了夏秋两季,就会出现一种的自然现象,不管是要下大雨前,还是要持续干旱,只要起风刮雨“石龟堰”的岩石崖壁上,就会发出“呼……呼……呼”的奇怪声音,如同虎啸龙吟,让人听了头皮发麻。原来在1951年修建“石龟堰”时,将电灌站修建在石龟的头颈上,并且在电灌站房子下面的石龟头颈开了道2米多宽、3米多深的通透水沟,从外观看貌似那石龟被斩断了头,只要有大点的风吹来时,那石龟(水沟)就会呼呼呼地嚎叫起来。

高堰(今布袋坝)

“高堰”位于现在的永康南溪大桥下游不足百米。崇祯年间明进士,高圳人周凤岐,曾捐俸赈灾,重修“高堰”及水渠。修建水渠时在马尾倒挂着一只开了小口的石灰布袋,赶马往下游走,石灰撒到哪里,水渠开凿到哪里,于是水到渠成,扩大了灌溉面积,农田旱涝保收。被百姓称为“布袋坝”。康熙年间,官府派庠生卢光彬督造修建“高堰”,也曾改名为“高甽坝”。“布袋坝”坐落沙田村,因此也叫“沙田坝”,后来高圳周氏后人也曾几次重修过水坝。溪水从堰口截流到“高堰”的水渠里,往黄棠、高圳穿村而过由东往西,供给黄棠畈、高堰畈的农业和生活用水,再与其他支流会合成华(下)河,从县城河头的小桥头,即卢埠码头外出口,回流永康江,其水源覆盖面积近10平方公里。因“高堰”从高圳穿村而过,高圳村曾一度被称为“高堰村”。1985年后,高圳村融入城市建设中,布袋坝已成为遗留古迹,它的旁边建了公园,而“高堰”的水渠也完成了它的历史使命,不留痕迹。

乌鲤堰

“乌鲤堰”也叫乌鲤坝,即现在紫微桥的上游 50米处,溪水从堰口倒灌入“西门溪”,流往现在的紫微中路北路,供给原来牟店畈、西街畈的农业和生活用水,其水源覆盖面积不到 3 平方公里。后来因环境变化,“乌鲤坝”截流的水对农田灌溉和生活用水作用不大,约于1922 年洪灾之后被(炸)弃用。这被炸的推测,源于讲述“本保老爷大战乌鲤精”的几个老人,他们都说在洪灾当晚听到了几声巨大的爆炸声,“乌鲤坝”坍塌后,大水才瞬间退去。

“西门溪”多次改造后,起到了城市排涝作用,将多余的雨水倒排到永康江中。十来年前,由政府在乌鲤精传说的地方,即现在西津桥下游200米处留下了一方刻有“乌鲤坝迹”的石碑,在乌鲤坝的原址上还建了一根随时可沉降的机动橡皮坝,取名为“乌鲤坝”。其合理的蓄水,成为一道美丽的景观,造福于永康百姓。

“石龟坝”“布袋坝”的大坝都用大磅岩或条石砌筑而成。而“乌鲤坝”,约 2005年永康江治理时发现,“乌鲤坝”残留的坝基,是用木头打桩,黄金泥土、砂石和少量的横木混合筑成。不知什么原因,“乌鲤堰(坝)”未被列入《永康县志》中,反而错将“江公堰”与其他二堰并列为“南溪三堰”,尚有待考究。

永康古代三坝三堰示意图(含南园水系)

作者在卫星地图上标注的示意图

附“江公堰”考

正德《永康县志》记载:“唐顾德藩大中间(810—859)领邑事,拳拳以养民为务,尝作三堰以防旱潦,高堰及其一也,政有恩惠,民皆德之。”

“石龟堰”历史上曾多次修建疏浚,宋庆历初年(1040),宋进士徐纲(双锦人)曾经修建过一次。他在《城南天溪堰记》中提到了南溪三堰,并把“石龟堰”改称为“天溪堰”。道光年间,先朝邑令江公也修建过此水堰。曾被后人称为“江公堰”。

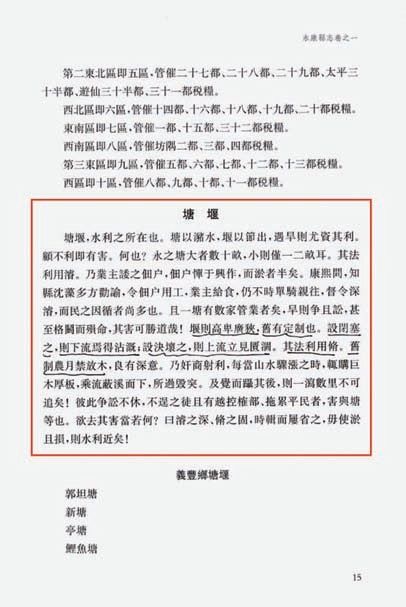

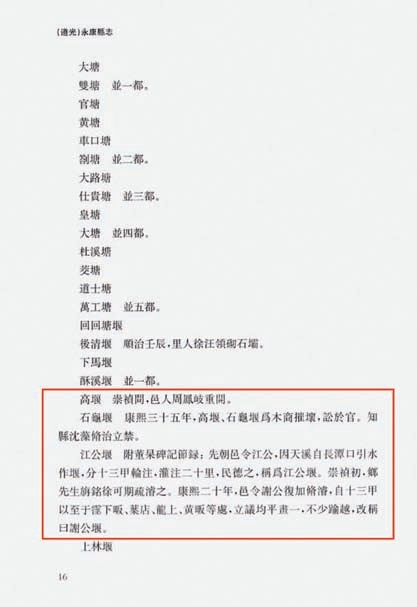

康熙三十七年(1698)、道光、光绪《永康县志》记载:“康熙三十五年,高堰、石龟堰为木商摧坏,讼于官。知县沈藻修治立禁。”第十五页的“塘堰”一文中还记载:“……堰则高卑广狭,旧有定制也。设闭塞之,则下流焉得沾溉;设决坏之,则上流立见匮涸。其法利用修。旧制农月禁放木,良有深意……”县志中这两段话,说明“石龟堰”与“高堰”,是用石头筑在水下的暗坝,水从坝上流过的“堰”也。两条堰都曾经被放木排的商人撞坏过。

而同在道光《永康县志》第十六页记载:“江公堰,先朝邑令江公,因天溪自长潭口,引水作堰,分十三甲轮注,灌注二十里……”南园畈有十三甲地方,从“石龟堰”堰口至南园畈的双锦、溪口村有20里远。这“江公堰”是从“天溪”引水作堰,分明是一条水渠,只不过邑令江公修建过,后人为纪念他,才被称为“江公堰”。

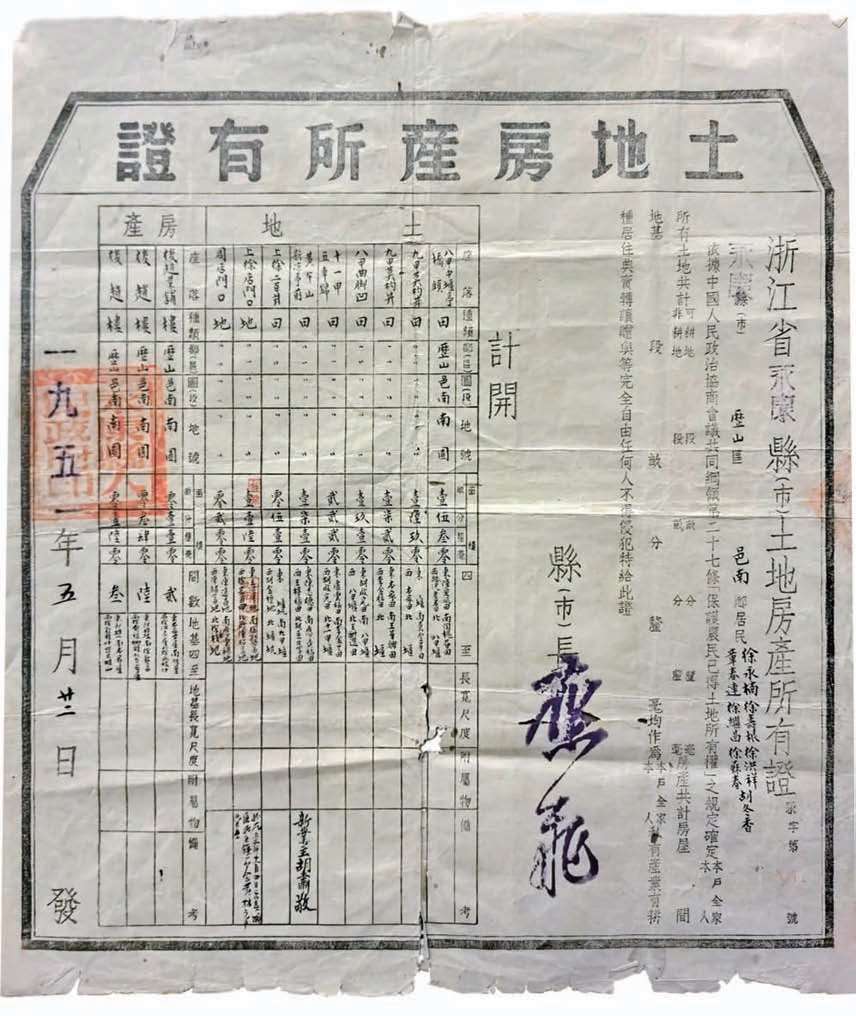

徐永楠的土地房产所有证中登记有八甲、九甲、十一甲、黄务山等地名(该原件由长孙徐子恩提供)

实际上,永康江靠县城地段除了“石龟堰”“高堰”“乌鲤堰”这三条才是真正的“堰”外,后来叫作“天溪堰”“江公堰”“谢公堰”“上溪堰”“官甽”这几条都是连接“石龟堰”的水渠,与“石龟堰”是同一个水利工程。因而将“江公堰”与“石龟堰”“高堰”一起并排列入《永康县志》中欠妥。

再加上永康人堰与坝的意思搞不清,堰与水渠的读音一样,让读者更容易把“江公堰”与“石龟堰”误解成另外两个“堰”工程了。幸好道光县志中有“塘堰”“石龟堰”“江公堰”的正文注解,才让细心的读者有所理会。