南园水系

1952 年三联坝修建好后,从堰(坝)口至上、下溪心、山龙、田畈中央、白堪下、上水碓、黄务等村,沿金胜山、黄务山脚的大水渠,也重新得以疏通改造。以前,特别是夏天,南园畈的农田灌溉和生活用水,基本上靠三联坝石龟潭的溪水引流。为抓住水稻种植时机,以保障粮食丰收,1970年后,民丰、华溪、西津等村,开始在永康江旁边建了电灌站、筑渠道,引水灌溉南园畈的一部分农田。西津村还在中堰的七召门前,民丰村在五佰巴各建了个二级电灌站,到了 20世纪 80年代,电灌站才被拆除。

南园畈的水系,从三联坝(石龟堰)的大水渠(也叫官甽)到白堪下村的村口后,再分流到南园畈的上堰、中堰、下堰这三道比较大的水堰。上堰则顺从大水渠经白堪下、金胜山脚、黄务山脚,至黄务村的村口分流,上堰主流往湖西沈宅、双锦、溪口继续朝北方向,从下塔寺的上游回流到永康江。

另一条从白堪下村口大水渠的启备机(水闸门)分流至上水碓村,分为中堰、下堰。中堰从上水碓的村庄中间穿过,经“章宝师娘”屋前、水仓、满勺墩,又再分为两条支流,一条在中堰亭前(中甽亭)穿过古道的西侧往北方向,一条从中圳亭东边拐弯,流向南园畈华溪的瓦灶边过,经过鲍店塘、经堂南侧、七召的门前塘,再到了现在的紫微桥头,回流到永康江。

下堰则从上水碓村东北侧的外围,经过五佰巴后分岔,一条横向流过五谷神栋前与中堰联网。另外一条则从胡火藏房屋的东北角逐渐变为小堰,经过四口不大的水塘后往北直流,穿过下游的溪滩旱地,从西津桥头入口,回流到永康江。这条下堰,所经过的都是旱地,在夏秋季节里经常断水,流经的四口水塘,在夏天经常无水枯竭塘底朝天,只有发大水时才可能会摸到几条鱼。

1980年前,南园村的管辖内有储蓄和生活用水的“农家塘”有13口,农业用水的“田畈塘”有16口,共有近30口大小水塘。我记得有名字的门口头塘、鲍店塘、书院塘、牛涡塘、水仓、满勺墩、六部基塘、三百塘等。村庄西北两侧,和古道旁的田畈,还有四口双眼塘(两口水塘连在一起)。这三十来口塘中,通水堰有活水出入的17口,这些水塘的水还算清纯。

门口头塘

筑门口头塘前面的沙栋时,都从塘前徐、王两家的田地中取土,由此徐王两户人家在门口头前的田地全被挖得坑坑洼洼,挖深的变成小水塘,挖浅的成了低洼地。在王汝朝家做过长工的郎妙全曾住过上王店,娶王家的女儿小丹为妻,他知道这里的用水不卫生也不方便。1952年当上村干部的他,便带领社员肩挑手挖,将原来几口小水塘连接一起,再向东西延伸,挖出一口长150来米,宽不到40米的门口头塘。从水塘对面沙栋(坝)外面的大堰中引水到塘里,挖塘时把好的泥巴往沙栋边低洼地里填,低洼地经过改良填高后,又恢复成可种植水稻的“水耖田”(春秋冬三季都浸满水的水田)。带沙石的泥土往周店明堂及周边的低洼处填,把原来的周店明堂面积扩大,一举数得。郎妙全很会宣传,他在挖塘时提出“修塘如修仓,水足多打粮”等口号,把大幅标语张贴在王天明和临塘沿的房子外墙上,给挖塘的村民鼓劲。

(胡有昌口述)

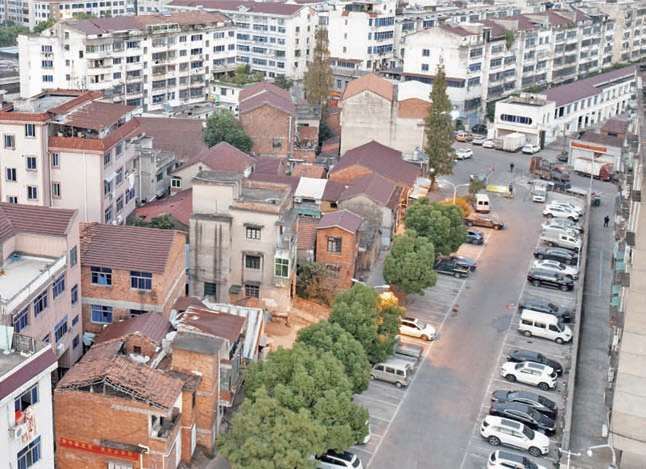

这几处地方的人们和家畜,吃喝洗涮等生活用水全凭这口塘里的水。生产队在门口头塘里养过鱼,过年时节抓鱼与大家分享。以前,门口头塘通水堰有活水进出,20世纪90年代后,随着永康城区和华丰菜场往南发展,上下游进出通水的水堰被彻底堵死,人们的生活垃圾及污水在水塘里日积月累,成为名副其实的臭水塘。后来市领导和相关部门多次点名批评,最后被填平、硬化,变成了华丰菜场的第二停车场。

门口头塘变化三部曲:从人们生活用水的清水塘,到名副其实的臭水塘,后来又成为华丰菜场第二停车场

水井

十八处院落共有四口水井。门口头塘边的上徐店前面,有一口与塘底差不多深的水井,井壁四周用石块砌筑,井与水塘相通,井里面的水土腥味比较重。因水井过于浅,每到夏季干旱时,水塘枯竭、井里无水,人们的生活用水只得到后赵的井头沿去挑。

井头沿的这口井是南园四口水井中最好的,井壁的四周,用小磅岩砌筑而成,上面有井圈石和井栏圈。水井约有 4.5米深,井底下面有两眼好泉眼,这口井水源充沛水质清澈甘甜。每到夏季,除七召、西津桥头、焕银师瓦灶外,其余十几处人家,都从这口井里挑水喝。井的主人林鸣兴,常年在井旁边放着一只带绳子的小水桶,方便给村里的挑水人和过路人打水喝。这口井里的水除了南园和过路的人喝过外,华溪村因田地都在南园畈,他们六个生产队的社员,夏天路过时几乎都喝过这口井里的水。

鲍店塘边有一口水井,井深 3米左右,井口镶嵌着井沿(口)石、无井圈。虽然井的四壁也用石头砌筑,但井壁的石缝却与水塘相通。不过鲍店塘有中堰通过,进出都流着活水,其水质还好,只是干旱时节,做饭烧茶的水还是要到井头沿去挑水喝。

1978年,鲍店塘还发生过群殴事件,邻居老人陈秀葵在鲍店塘洗衣服时,与华溪第六生产队的社员吵架。路过的我了解到,原来是华溪社员在鲍店塘沿的土地里铲豆施肥时,把粪桶放在水井边的塘沿洗刷,秀葵看到后就和他们吵了起来。听到这龌龊的情景,我对他们的队长陈某人厉声喊道:“这是我们长年要喝水的井,你们在井边洗粪桶还有道理?”陈某人平时待人厚道客气,那天却气冲冲地回答:“我们洗了又怎样,你想干啥?”我说:“你们再敢把粪桶放在井边洗,我见一次摔一次。”陈某人仗着人多,偏拿了两只粪桶放到水井边洗,我毫不犹豫冲上去,把两只粪桶先后摔个粉碎。华溪社员和陈某人的儿子陈某见状冲了上来,我见他们人多,就朝陈某迎上去,死死地勒住他的头颈,使劲把他拖进水塘中央。他们十几个精劳力也冲进水塘里,一边想拉开陈某,一边用拳头打我。我紧紧地扣住陈某的脖子死不松手,随他们把我怎么往水里淹,我始终把陈某按到下面,让他先下水,后出水面。这样反复几次,他们怕把陈某淹死,也怕我把他勒死,可在水里谁也使不出劲,帮不上忙,不知所措,双方在水塘中央僵持着。

在我摔粪桶时,陈秀葵知道要出事,连忙跑往上南园方向搬救兵,边跑边着急地大声喊道:“火烧屋了,鲍店火烧屋了!”正在后阶沿和后赵山干活的南园社员听到呼救声都跑了过来。秀葵向他们讲明情况后,大家立即往鲍店塘方向冲。华溪人见状,来不及拿上农具,男女社员都往县城的家里逃。德洪、火藏等30多人追赶过去,在路上抓了几个平时比较会惹事的人,把他们揍了个半死,随后把他们扔下的农具当作胜利品,拿了回家。

1975年争田水与1977年鲍店塘事件,是南园有史以来最齐心、最有凝聚力,也是当时南园人引以为豪的事情。

经堂所谓的“水井”,还不如称它小水塘更直接,是用几块石头在水塘之间,相隔成2米见方的“大方井”,井水和塘水无差别。在这大方井里,只有经堂自己人才知道,不能在这“大方井”里洗衣服,不能涮粪桶。

防洪设施与道路

约于南宋后期,南园的土地处于半土质半溪滩的环境。为了生存,人们就地把黄沙石子,用人工筑垒了几道“沙栋”(即防洪坝),以抵御洪灾之害。随着岁月推移和人工改良,周边半溪滩的状况,也逐渐地变成了可种植的田地。

门口头塘栋

1922年的特大洪灾,南园鲍店、上王店等院落的部分瓦屋遭破坏,茅草屋几乎都被洪水卷走,其“沙栋”也被毁坏。

洪灾过后,由上徐店和上王店的陈、王二大家族牵头,重新在门口头塘前沙栋的原址上,进行加长加宽,修筑了近200米长、8米多宽、2米多高的沙栋。沙栋的东头连接五佰巴,连成拱环形往西延伸,这样当发生洪灾时,沙栋自然将上游冲下来的洪水挡在村外的田畈分流,以减轻洪灾的侵入保护着村庄。然后,在沙栋上面种了许多松树、苦堵树、乌柏树、梗子树等,以此加固沙栋的防洪能力,并阻挡村前面正对着黄务山的阴影,以改善风水环境。

五谷神栋

同时期,本保殿也没逃这场灾难,其建筑和殿前的沙栋也遭受了严重破坏。洪灾过后,人们修建好本保殿后,又在老沙栋的原处,重新垒筑了道长 100 多米,宽约 8米,2米多高东西走向的沙栋。在筑栋时,从临近五谷神栋与太和庙之间的良田中取土。人们只好把上面的原土留在田里,将下面的黄沙石子用于筑栋,复盖回原土后好复垦种植。因此,为啥五谷神栋后面的那几丘田,要比周边的田地要低四五十厘米呢?我们从这条五谷神栋中得到了合理的解释。

经堂栋

根据“华皇坊”王氏的迁徙时间推算,经堂栋有可能要比前两道沙栋晚筑近 300来年。徐氏家族重新选址在下南园建起下经堂后,又把屋前东、南、北 3面的老沙栋重新修筑,并且进行加长了近300米,六米多宽,2米多高,形状如同“n”字,反向拱环着经堂的沙栋。取土筑栋时,北面从沙栋外取土,以降低沙栋外部的地势,让洪水与沙栋擦边而过,快速地流往永康江。村庄正东边的沙栋,则是从离沙栋前面比较远的地方,大量运土堆积而成。南边的沙栋从鲍店塘取土,筑好沙栋后,鲍店塘的水面被扩大了好几倍,增大了储水功能,方便了农田灌溉和生活用水,遇洪灾时又能把洪水引入鲍店塘里而过,顺着中堰往田畈分流,大大提高了经堂栋的抗洪能力。

修筑了这三条沙栋,大大减少了洪水对南园村落的侵害。利用自然地理和合理又简单的工艺,充分体现出南园先人们的聪明智慧。

上南园、下南园之分

南园北临永康江,南朝黄务山(即金胜山心态健康公园),地形东高西低,上宽下窄,地形犹如南园畈上的“宝岛”。

1980年前,“宝岛”的中间,即现在华丰路的劳动局、千足超市至紫薇路口走向,当时这里原来是南园与华溪大队田地之间的分界线,分界线中间遗存有一垄长约2000米,地形比两旁的土地约低1米多,东西走向的低洼地,如同一条“天然排洪渠”。低洼地北边由华溪村的第一、第五、第六生产队种植,南边则由南园种植。每当汛期,洪水从这里汹涌而过,把南园一分为二,“上南园”“下南园”的称呼由此而来。

南园村虽然坐落在南园畈的中心,因土地分布与居住的环境比较特殊,从黄务山脚起到西津桥头,十八处庭院分别散落在南园畈。从村头到村尾走路就算快一点,也要个把钟头。村里的主要田地被划分在上南园的田畈,夏季“双抢”时节,生产队劳动时间抓得紧,上午 7点出工至 11点收工,下午 1点钟出工至 6点收工,中间只给社员两个钟头的烧饭吃饭时间。住下南园经堂、七召、西津桥头的社员,家里离生产队田地的路途比较远,上午一收工,男社员就找附近大树底下休息不回家,女社员就急急地跑回家里做饭,经常连米饭都还没熟透,就把还夹生着的米饭从锅里装在饭碗里,把老公的午饭带去,自己一边吃、一边跑,赶回生产队上工。我小时候,经常看到张苏惠、马小丹、卢春莲等老一辈社员,边吃边跑赶工的场景。

道路

南园坐落在南园畈中心区域,与周边的乡村有着密切的关联,现在他们到城区除了过紫微路外,几乎都要经过南园。然而在1974年前,周边乡村的人们进城与南园毫无关系,南园也没有通往外村的大路,哪怕到上水碓村这几百米的(路),都是走水堰边沿的小路而过。

南园村里的主要道路,从五佰巴上徐店连接,经过上王店、周店、菜铺、井头沿、鲍店、西津桥至县城。整条道路弯弯曲曲、宽窄不一,最宽的路面近2米,窄的路面只有1米左右。主道路连接不到的几个院落,是随主路分支再连接到他们明堂门口的。副道路是从周店、后阶沿的后面、沿溪滩门口,经毛竹市桥,再到县城的山川坛。这条副道路的路面只有六七十厘米,有几段路面更窄,如同田埂路。以前南园十八处及周边的道路、明堂、阶沿,全部是黄泥路,下雨天道路泥泞坑洼难走。

黄务山

金胜山原名为金豚山,据说有“金豚神仙”在此守护着永康县城东南方向的平安。而黄务山原名为“黄虎山”,原来是只卧虎妖孽,晚上经常去县城吃人害畜。因与金胜山的“金豚神”为邻,黄虎精只得躲避金豚神,在深夜时偷偷地绕往西北的溪口方向跃过水攻山,从西城门窜进县城里吃人造孽。县令张榜告示捉拿,有一高人揭榜求见,建议在永康江的水攻山和对面溪口村的溪滩山,分别建“龙虎塔”和“凤凰塔”镇此妖孽。两塔建好后,不知就里的黄虎精如往常一样,深夜出动从溪口的溪滩山一跃而起,发现有凤凰神灵镇守,一时慌张跌到了“龙虎塔”脚下,被守护这里的龙神发现打断了后脚。虎神见是同类,不想伤黄虎精的性命,拦着龙神,假意对已倒在地上的黄虎精高喝一声道:“你以后还敢不敢再去害人?”虎精答:“不敢不敢!”“你服也不服?”虎精答:“服服服!”虎神又喝道:“既然服了,那你黄虎的名字从今就改为黄服!还不快滚!”黄虎精连滚带爬地逃回了黄务山。从此“黄虎山”就改成了“黄服(午)山”,因永康土话“服”与“务”字同音,后来人们就叫成了黄务山。还传说:黄务山的山口,泥土呈红褐色,其山口正是黄虎精的头,它时刻都张着血淋淋的大口,两眼虎视眈眈地瞪着永康县城,但有“凤凰塔”“龙虎塔”二神镇守,却再也不敢下山害人了,不过那黄虎精的余威,却还继续镇住南园的风水,至南园财不发丁不旺。

金胜山顶的金豚阁

溪口下塔寺即宝严寺与凤凰塔

民国37年(1948)土地详图第N795-32、41号(黄务山区块)这 2张的图标中显示,黄务山的山林地,大部分都属于南园的财主们所有,面积近千亩,就连山川坛的周益源,他们家族在黄务山也有百余亩。中华人民共和国成立后,政府没收了这些财主的山林,于黄务山、金胜山区域统一划分了 200 多亩的山林地,归还南园集体统一管理。黄务山山口有30来亩山地是双锦徐姓人的,由于他们路远不便,就委托南园村管理。大办钢铁时,这些山上略大一点的树 木都被砍光,只剩下一些小树,光秃秃地露出红褐色的泥土。1970年,生产队重新开始人工种植松树苗,现在山上长的松树,几乎都是那个年代种植的。黄务山以生长茅草为主,也有少量的“马嶚萧”“黄荆柴”等灌木,可当柴火烧。每年入冬后的农闲时节,生产队统一上山砍柴分给社员烧饭。黄务山的山林地,除安葬坟墓,实际的经济价值不大。

金豚阁右下角的水塘,原来是口岩头宕,20世纪70年代民丰村在此采石,为治理永康江作出了贡献

后赵山有一部分旱地是属于上水碓村所有,于1968年,我们村以对等的面积将金胜山的山林地置换给上水碓村,让他们用作开采岩头的岩宕。那时正逢永康江治理,用于永康江北岸防洪坝砌石坎,这让上水碓村的集体和个人都发了不少财。当然我们与他们置换回来的后赵山现在已成为寸金之地了。

解放军永康县中队,曾借用南园的黄务山当作打靶场。起初,打靶场只有二三亩面积,1973年扩建到七八亩。县中队撤销后,村里接收回打靶场时,其山林地权益还遇到小麻烦。 (张卫星口述)

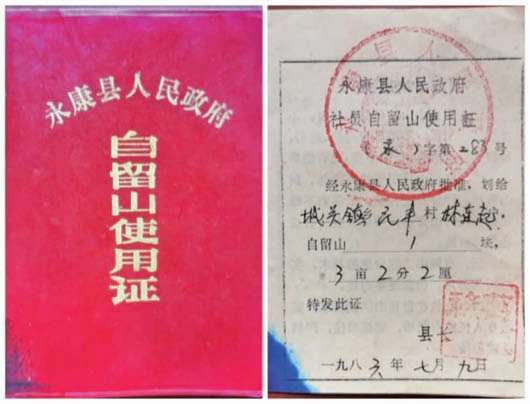

1982年分山到户,1986年政府颁发了社员自留山使用证。在分山到户登记时,由于山林地有斜坡,使用证上的面积小于山林实际面积 25%左右。因山林又有好山、近山、荒山、远山之分,根据现场评估丈量时,后者比前者的面积放宽多给 10%—20%之间。而这些多出的面积都不登记在山林权证中体现。黄务山的林地,由南园社员自行管理。山川坛许码头的社员,他们对黄务山的所有权有意见,认为同属一个行政村,应该集体所有大家有份。1995年,市体育馆向民丰村征地,涉及了部分山林地,村委会趁此机会,于1997年一次性将南园的山林地有偿收归到村集体所有。1998年,永康市统一实行火葬建公墓,不允许在黄务山安葬坟墓。2012年 8月,政府在金胜山、黄务山区域,以租用“游步道”道路部分面积为名,向村里签署了租用30年的廉价合同,建成健身公园。2019年,市政府把该公园升级为“金胜山健康主题公园”。随着永康城市建设规模的扩展,民丰合作社实际上失去了黄务山权益的意义,而这些原来收入不高的山林地却能派上用场,现已成为永康城市的天然氧吧,也算是民丰经济合作社为城市百姓的生态健康作出贡献。

南园社员自留山使用证,于 2006 年,黄务山的林权证转为民丰经济合作社集体所有。新林权证号:330601751102

六百头和溪滩门口

从永富桥头(今丽州桥)沿永富路至五佰巴的西侧地段,基本是南园第八、第九生产队的溪滩田,溪滩田沙多土薄不积水,不宜种植水稻。1973年,大队在永富桥南桥头建了个抽水机房(带碾米机),修好渠道有水灌溉后,这片土地才慢慢地适合种植各种农作物。靠溪沿的叫“六百头”,这里的田地以第九生产队居多,溪滩门口的田地以第八生产队居多。六百头是南园土地中最早被政府部门征用的,溪滩门口的田地,则要晚十来年才被征用。

紧挨着我们六百头的飞机场核心地块有三四十亩旱地,是政府划给县中队作生活补贴用的,县中队用来种植蔬菜、番薯、花生等等,除了他们自己吃,多余的菜蔬当猪饲料。他们经常押解一些收容所的小偷,或劳教人员去地里劳动,在押解的路上,我们会远远地跟在后面,看着解放军端着枪威风凛凛的,犯人们则剃着光头垂着脑袋。有时看见在押解队伍中,村里的小猫(王立山)也在犯人之列。县中队种的番薯、花生,村里的小孩会去偷。在果蔬成熟的时节,县中队会派人蹲守,小孩们了解解放军的蹲守时间都很机灵,偷了东西也抓不到,即使抓到解放军们也只能吓吓而已。后来县中队编制取消后,这片土地被当地政府和单位接收。

附一:灾荒

在大晒时年,除七召的门前塘和六部基塘里还有些水外,其他 20多口的农家塘、田畈塘几乎都干枯无水,田里的泥土被太阳晒得发白开裂,致使第二季水稻无法下种。这时,南园人就要去“上天溪”了(土话),即到三联坝抢水的意思。大家抬着几部大小水车到三联坝的堰口摆好,把“石龟潭”里的溪水踏入大水渠里,沿途还要派人看守,让“田水”顺利地流到南园畈自己的田里,才勉强能种上第二季水稻。

遇上真正大晒干旱的年份,光靠在三联坝石龟潭踏水抢水也不能解决问题。到了农历的七月初,老天要是还没有下雨,村里的领头们就要考虑“向天求雨”了。到了七月十四组织好人员,十五的早上,就要派人抬着一个高约60厘米,直径约30厘米,印着有龙纹的“龙瓶”(瓷瓶),先抬到三四十里远的历山,爬上山顶点上香,向“历山潭”的“龙神”三叩首后,再向“历山潭”借圣水。把潭里的水舀进“龙瓶”里(干旱时历山潭里也没多少水),用红布包住瓶口,由两人抬着圣水,于当天的午时必须抬回南园太和庙。此时,乡亲们都已从家里拿出破脸盆、破铁锅等敲得出声响的铁器铜件,早早聚集在太和庙里等待着。等圣水一到,大家点着蜡烛香火迎接,跪拜苍天,向龙王、土地公后(本保老爷)告知旱情,祈求上天降雨水甘露,以保五谷丰登,祈祷完后,人们都把手里拿着的铁器铜件等家伙用力地敲击起来,大家都齐声高呼:“哦呼!哦呼!哦呼呼!”求雨的仪式特别神圣。

但俗语讲:“大晒时年不过七月半”,意思是不管怎么干旱,老天在七月半前一定会下雨的。我自记事起,“向天求雨”的年份好像只发生过一两次。那一两年,连秧苗都没保住,被太阳晒死,第二季的水稻无法下种,导致粮食大量减产。

在1972年前,每年的雨季汛期,几乎都有洪灾出现。遇到大洪灾的年份,永康江大水汹涌,水面顿时往南扩宽到三四千米。南园及周边的地势比较低,十八处村落和几个瓦灶,一个个都被洪水围成了孤岛,南园畈如同汪洋大海,一片白茫茫。听县城卢埠祠堂的同族老人们说:在县城做生意的西周村人,遇发洪水时的傍晚,他们从县城撑船到黄务村,拴好船后,再走路赶回西周村的家里吃夜饭。现在的人听起来,都以为他们是在讲笑话。

20世纪70年代初,县政府成立了“永康江治理指挥部”,经过对永康江的专门治理,南北两岸都筑起了沙坝,洪水的威胁才逐渐减弱。

尽管这样,略大些的洪灾发生时,南园和溪滩旱地依然危险。1982年实行家族联产承包责任制,白堪下“启闭机”(水闸门)的下游,靠大堰边沿的第一丘田是分给我家的,因这丘“大水田”常年“坐水牢”遭受水灾,水田实际面积有45把,生产队只算了一个人的“人口田”(22把)。当年种田时母亲托了许多熟人,才从溪口村的一户人家里,找到了稻杆子高的水稻秧苗,但只有七十来把秧苗(一把约五六十根秧苗),我们只能稀稀疏疏地种下去。种下去后平时不用施肥不用管,其实也管不了,只是有洪水过后去田里看看,秧苗要是被大水冲没的就没了,冲歪的就把稻秧扶正。到了收割的季节,我到田里一看,那水稻的杆子挺拔粗壮,稻穗子虽然被那沉沉的稻谷压弯下了头,却还高过我的下巴,金黄色的稻谷粒粒饱满沉沉的,收割完晒干后,秤秤有460多斤。但后来也有被洪水破坏得颗粒无收的年份。

附二:抗战时期的建筑特征

抗战前后,南园相继建了章宝师娘、五佰巴、经堂、焕银师瓦灶、书院塘沿、小洋房、后阶沿、七召、西津桥头、毛竹园等十处房屋建筑。章宝师娘和五佰巴这两处比较老土,后阶沿和西津桥头、焕银师瓦灶这三处结构小巧,大方洋气。书院塘沿、小洋房、七召、毛竹园这四处的建筑,为金字塔屋顶,房间宽敞明亮。后七处的建筑都有浓郁的民国风。经堂的建筑秉承古风则用材考究,古朴实用,雍容耐看。

1938年后建造的房子,尽管外观大气,但我反复多次观察测量其建造特点,发现砌墙脚用的石头少而小,墙脚垫方石的长短、宽窄和厚度的规格尺寸不统一,平面也粗糙凹凸不平,石墩子方圆大小不一。从墙脚的石材方面初步判断,抗战时期为躲避战乱,县城的财主们都往郊区抢建避难房屋,像七召等几幢房子,受战事影响,再加建造匆忙,砌墙脚用的岩头、石板、垫方石、石头柱子等都很紧缺,就是有钱也不容易买到。

楼槛檐的篱笆墙,成了战时创新的工艺,这种结构既经济又牢固耐用。

这几处的建筑石材反映出,1930年后,上水碓村生产的优质玄武岩石材(板材)、好的矿产资源已经不多了,因此上水碓人的采石工艺技术也比较落后。中华人民共和国成立以后,这里只能生产砌墙脚的磅岩了。1985年后,上水碓岩头宕因为资源少和政策原因关闭了。

还有几幢房屋的二楼,其楼槛檐的板壁墙,是用毛竹剖成条编成的篱笆墙以代替木板墙。篱笆墙外面用扎断的稻草精和泥巴拌匀成泥浆抹平,外层再用石灰粉刷成白色,这样既省钱又省工时。但上述的这些特点,绝不是当时的常规工艺,而是抗战时期在各种建筑材料、各类工匠都紧缺的情况下,不得不使用这种不是办法的办法。可这种既经济又牢固耐用的结构,除后来人为拆除外,保留至今都完好如初,无形中成了当时创新的工艺。