别有人间

距今9000年前,南园畈就有了人类活动轨迹。

据《浙江文史记忆·永康卷》叙,2010年 5月,浙江省考古研究所、永康市博物馆在永康城南(南园畈)进行了新石器时代专题调查,发现了“湖西遗迹”。在该遗迹中发现有9000年前的炭化稻谷,水稻穗轴植物种子,文物、动物等遗存,还出土了中国最早的彩陶……其陶土原材料为“湖西陶泥” [1] 。

“湖西遗址”已列入“中国文化遗产”,现加入了上山文化遗址联盟,正申报世界文化遗产。远古的人类早已在南园畈这片土地劳作生息,先民们不仅采集野生稻谷,而且已经开始驯化种植水稻了,因此,“湖西遗址”成为“万年南园畈”最原始的印记。

北宋初年,宋进士徐纲、徐纪的爷爷徐泽,官至宋刑部侍郎,卜居于永康邑南(南园畈),为坡塘(双锦村)的始祖。徐纲的六世孙,千五公徐德迁居南园住居了百年多后,徐德的第四代孙孟廿三徐通,从南园迁徙到西街,后来成为西街徐姓的始祖。(摘自《西街徐氏宗谱》)

“早期居住南园(安家置业)的始祖,应该是官宦后裔。”原永康县志办主任应宝容等专家,早年对南园进行多次调研后做出这一判断,与我多年的调查结果基本一致。

虽然徐氏家族曾经在南园这片土地上生活过,但这些人来去匆匆如同过客,并没有留下踪迹。他们的生活痕迹及其生命的历程,已被历史的尘埃所湮没。

湖西遗址出土的红衣陶高圈足钵

相传,有位官宦后裔眼光好、有文化,也好面子。住到永康江南岸后,熟人们问他住在哪里,他不假思索地回答道:“住在南溪对面的田园。”回家后,他想:总要给这居住的地方取个好地名吧。他把刚刚回熟人的话捋了一遍,思来想去,忽然想到,为何不把南溪的“南”和田园的“园”联起来当作地名?“南园”二字脱口而出,从此“南园”便成为这个村落的正式村名。

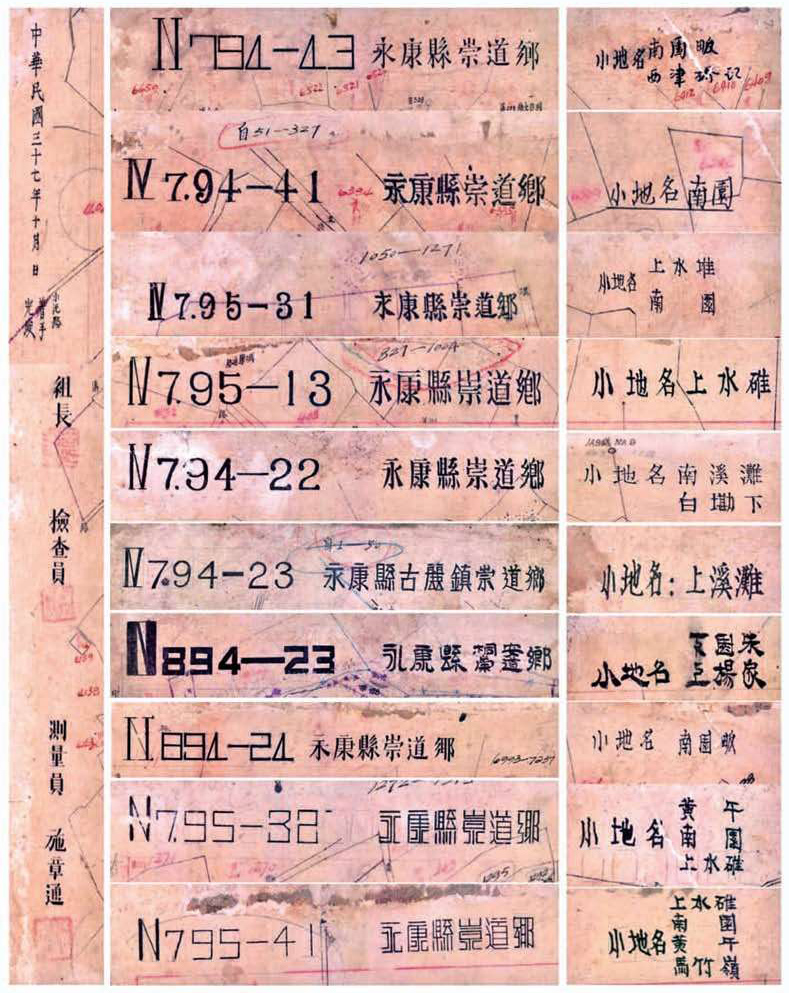

因南园村庄坐落在这片田野的正中心,那畈宽阔的旱地良田,便随着村庄的地名,叫作了“南园畈”。南园畈方圆近百平方公里,坐落在县城对面的永康江南岸。民国 37年(1948)手工测绘的土地详图

,就详细标明了南园畈区域的范围,即东从现在的金胜花园和锦绣江南起;南至金胜山、黄务山;西至双锦村、溪口村;北至永康江南岸。这与老百姓“石龟堰水浇灌过的地方便是南园畈”和“双锦溪口也算是南园畈”的口传是一致的。

,就详细标明了南园畈区域的范围,即东从现在的金胜花园和锦绣江南起;南至金胜山、黄务山;西至双锦村、溪口村;北至永康江南岸。这与老百姓“石龟堰水浇灌过的地方便是南园畈”和“双锦溪口也算是南园畈”的口传是一致的。

土地详图中,第N794-43、41、23号 3图横向连接,地名为南园畈、西津桥头和南园,这 3张图的标地坐落在华丰路与南苑路之间。东从现在的望春桥起,西至下园朱村,南至华丰路过路南,北至南苑路。

以前这片以溪滩和旱地为主,20世纪60年代,永康江南岸进行防洪筑沙坝后,坝外边的溪滩变成了旱地或沙田,可种植农作物的土地面积扩大了不少,中华人民共和国成立后分别由上水碓、民丰(南园)、华溪、西津、下园朱村种植管理。1980—2000年,这块土地成为永康往南发展的处女地。

南园一直人丁不旺,到土改时期(1950年),在册人口只有188人,并且分为十八处院落,散居在南岸的大半个南园畈之中。这片区域里,有南园十八处的“鲍店”“经堂”“七召”“西津桥头”“焕银师瓦灶”五处院落,这些地名虽未被土地详图所标注,但也还能清晰辨认。图中还标有从永康西津桥头至桐琴,至永祥,至缙云、仙居、温州等方向的古道,还有部分南园畈的道路与水系。

794-41 号图中东头那块公有土地,是民国政府在抗日战争时期,拟建一座飞机场,征收了一部分老百姓的土地和接收了南溪一部分原来失管的溪滩旱地。当时筹建机场和配套用地约有 3000 亩,朝东南往上溪滩方向延伸,一直至现在的永康第一中学、金胜花园小区止。后来因战事形势发生变化,飞机场的工程停建,闲置的机场工地还曾聘用南园吴小丁等人看守。

民国37年(1948)南园畈的10张土地详图(由徐立斌先生提供)

飞机场停建后,该用地一部分用于农业技术试种,开办了“永康县农业推广所”,一部分租给老百姓种植。原机场的规划用地都归国民政府,当时还设立了“永康县公有资产委员会”管理机构。

795-38、41号图上下连接,该标地坐落在体育馆往南的黄务山,图中区域覆盖上水碓、南园、黄务的山林地,直至马竹岭村。

N794-22,地名为南溪滩、白堪下。这块区域以白堪下村为中心,覆盖金胜路的房管会、工商局宿舍,南都路的应急局、田畈中央村,城南路的信合大楼、溪心别墅、永一中、金胜小区等。这片土地1950年后,分给民丰、白堪下、田畈中央、高圳村种植管理。民国时期,这里虽然有三联坝的大水渠通过,但大多数以溪滩和旱地为主。1920年永康江经过治理后,旱地、沙田和良田各约三分之一。这片土地在1995年后陆续开发,我家住的溪心别墅就在该区域里。

N794-22、23号图东北角的标地,有一片公有的溪滩和旱地,原来这些土地都还处于荒滩无人种植状况,筹建机场时被政府统筹列入规划中。23号图中的东北角望春桥地段,即南溪北岸溪滩,标注有“永康县公有资产委员会”的管辖地。

N795-31 号和 13 号图横向连接,地名为南园、上水碓,其标地坐落在城南路两旁,东从江南工商所延伸至国际大酒店,南至金胜山、黄务山延伸至防洪渠。中华人民共和国成立后这土地由上水碓、山川坛、水码头、南园、华溪、西津村种植管理。1995年后,工商所宿舍、江南工商所、解放小学、千鸿路、千锦路、体育馆等先后到这里落地。二图之间以现在的丽州南路为中轴线。

民国时期,这片土地被南园人称为“南园门口”和上溪滩。南园十八处中的第一处院落“章宝师娘”,就坐落在“南园门口”的田野中央。和31号图纸上方连接的那片土地,正好是南园村的“五百巴”“上徐店”“上王店”“周店”“后阶沿”等十来处院落的所在地,可惜上方的这张图纸没有被发现。

13号图中往西方向标注的宅基地,是“上水碓”村所在地,这个村已有近400年历史,以前村里只有百来人口。土改时期,上水碓村曾与南园村为历山区邑南乡的同一个初级合作社(即同一个大队),后来上水碓村与白堪下、马竹岭等合并为同一个行政村。

现在的丽州南路,市区从二图的中间由北向南穿插而过,直奔永康高铁南站。13号图往南过了城南路,则是上水碓村前的金胜山。31 号图往南过了南园门口的城南路,就是永康市体育馆。再往南延伸,就是N795-32号和41号图南园人的黄务山。现在黄务山、金胜山都属于“金胜山健康生态主题公园”。

[1] “湖西陶泥”,简称“湖西泥”,属于稀有的矿产资源,分布湖西村周边10万多平方米范围,藏于地表下面50厘米至1米深。“湖西泥”大概分为两种不同颜色,都耐高温的黏土。一种为乌黑发亮呈黑紫色,土话称“湖西泥”,因泥土细腻耐高温,被永康历代“铜匠”们所采用,广泛用于制作“坩埚”,是铸铜烊铜的盛器。古代时永康铜山和黄帝铸鼎,都与“湖西泥”有着密切关联。湖西村民曾把“湖西泥”当作商品卖给铜匠或铜厂,或放在汽车站附近、山川坛一些小店里寄卖,我们儿时还去偷“湖西泥”做手枪当玩具。我上三年级时,高我两届的学友周岳平(绰号“三眼”),做了个“手雷”,其样子和颜色过于逼真,因此还惊动了公安局。

另一种“湖西泥”为白黄色,土话叫“白藏(音)泥”或“白树(音)泥”,也是正宗的“湖西陶泥”,可用于制陶烧缸制砖瓦等。古代时在黄务山与马竹岭都有开过“缸窑”,到了中华人民共和国成立前后也曾开过,后来黄务山的缸窑被政府企业合并为“黄务缸窑厂”,记得黄务村的沈高文还当过厂长。马竹岭的缸窑合并到“金华古方陶瓷厂”即永康县制革厂的前身。当时这些缸窑只能生产一些普通小缸钵、钵头、陶罐,用的陶土就是本地“湖西陶泥”。