一、纸质档案

纸质档案是档案部门保存的最主要的档案。纸质档案的载体是纸张,纸张内最大的“自毁”因素是酸。纸张中的酸主要来自5个方面:

(一)纸张生产过程中残留的酸

生产纸张首先要制浆,然后要有施胶工艺。无论是制浆过程还是施胶过程,为了增加纸张的韧性和漂白效果,都要加入大量的添加剂,如为了增强纸张的强度和耐久性经常添加淀粉、聚酰胺、纤维素等,为了除去杂质和颗粒物经常添加黏土、氧化铝、硅酸钙等,为了赋予纸张不同的颜色经常添加各种天然着色剂和人工合成着色剂,为了提高纸张表面的湿润性经常添加酚醛树脂、聚乙烯醇、硅油等,为了增加纸张的黏着性经常添加聚乙烯醇、玉米淀粉、聚酰胺等。有人统计,造纸过程中加入的添加剂多达百余种。其中的一些添加剂是酸性物质,有的遇水发生水解,有的残留在纸张之中。

(二)书写、印刷字迹材料含酸

在用墨水书写字迹的时候,许多墨水中以硫酸作为稳定剂。墨水中的酸附着于纸张之上,进一步增加了纸张的酸度。

(三)档案长霉生成有机酸

纸质档案在保存过程中,潮湿严重容易生霉,生霉的档案会分泌出有机酸,如草酸、柠檬酸等。

(四)纸张氧化或水解产生酸

纸张主要构成成分是纤维素、半纤维素。纤维素、半纤维素氧化或水解时产生酸性物质。

(五)外界带来的酸

空气中含有很多酸,如一些工业过程会产生二氧化硫、硫化氢和氮氧化物等酸性气体;垃圾填埋场或焚化炉中的废气也包含酸性成分,如硫化氢和氨气等;农业活动中使用的硫酸和硝酸等化学物质,会挥发到空气中。如果档案库房空气过滤不充分,空气中的酸会随着空气进入库房,进而对档案产生影响。此外,在使用档案过程中,与人体发生接触,人体带来的酸性物质也有可能会附着于档案之上。

纸张中的纤维素遇到酸,会加速水解过程。酸能电离出氢离子(H+),使纤维素分子中的氧桥发生断裂,从而加速纤维素的水解。纸张纤维素受到破坏后,会导致纸的机械强度下降,且为外界其他有害成分对纸张的破坏打开了缺口。纸张中的酸度可用pH值来表示。pH值越小,酸对纸张的破坏作用越大。当纸张的pH<6时,50~75年之后,纸张耐久性降低50%;pH<5,50~75年之后,纸张基本变脆。pH值每下降一个数值,纸张寿命就会降低2~5倍。

进入档案库房时,我们经常嗅到发霉的味道。这种味道可能是多种物质的混合体,但主要的是酸,因为其他物质的味道没有酸的味道强烈,不易被察觉。我们经常看到有的档案发黄、变脆,也主要是在酸的催化下,纸张纤维加速水解、光降解及氧化降解而出现的现象。酸对纸张造成破坏之后,其危害不可逆,没有办法使其恢复到原来的韧度,因此危害极大,以至于从事档案、文献保护工作的人,往往谈“酸”色变。

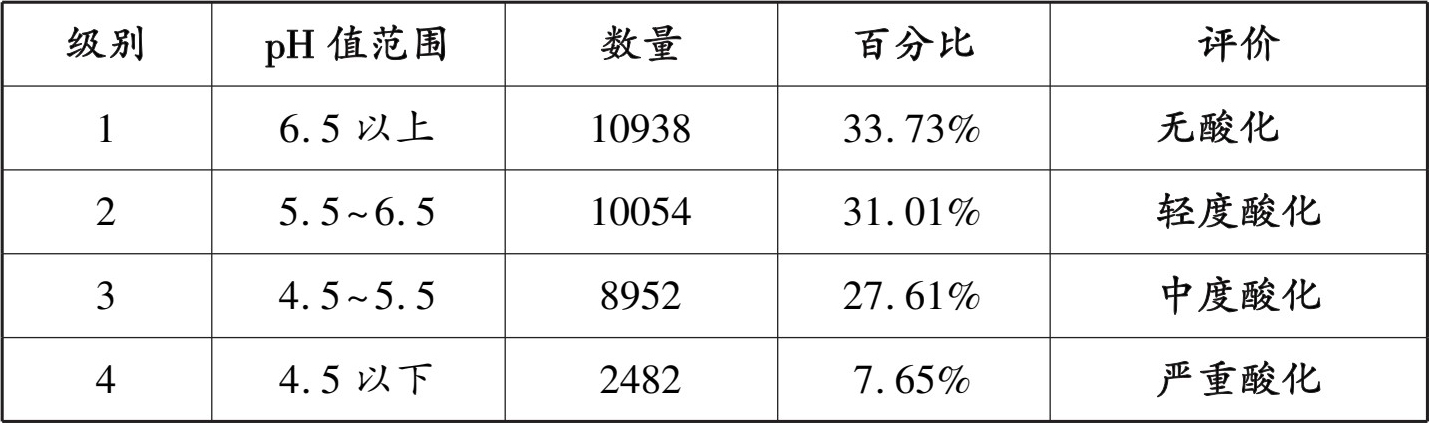

全国绝大多数档案馆保存的档案都受到了酸的影响。2017年,中国第二历史档案馆对馆藏民国档案(1912—1949年)抽样进行了酸度测试。实际检测民国档案32426张,获得酸度数据97278个。将pH值4.5以下定义为“严重酸化档案”、4.5~5.5定义为“中度酸化档案”、5.5~6.5定义为“轻度酸化档案”,6.5以上定义为“无酸化档案”。经过酸度测试的32426张民国档案,其酸度情况如下:

表3-1 民国档案酸化情况分级表

根据这个调查,民国档案中有66.27%的档案已经发生了酸化,其中有7.65%的档案已经严重酸化。这个调查统计,主要是针对民国时期的档案,民国时期正是手工纸张与工业纸张大量混合使用的时期,手工纸张没有或很少使用现代工业生产出来的添加剂,残留酸的档案比例要小一些。同时,产生这些档案的机关大多为当时的中央机关,办公和档案保管条件要远远好于地方基层部门,如果再去调查一下地方基层部门的档案,酸化的情况可能更为严重。