南戏产生于温州考论

根据有关文献记载,南戏于北宋末、南宋初于温州产生,温州是南戏的故乡与发源地,学界对此本有较为一致的认识。但近些年来,有学者根据自己的调查研究,提出南戏是在闽、浙两省的泉州、莆田、仙游、温州一带许多点同时出现 ① ,对南戏起源于温州提出了质疑与否定,引起了学术界不同意见的争论。本文就此问题作进一步研究探讨。

一、南戏产生于温州之依据

1.有关文献记载

我国现存最早的南戏剧本温州九山书会编演的《张协状元》,是记录与见证温州南戏的最早文献。南戏《张协状元》剧本被收入明《永乐大典》,由于《永乐大典》正本明亡时散佚,副本清末八国联军入侵北京时被烧毁或散佚,该剧本亦流亡国外未得见,1920年叶恭绰先生在英国古玩肆发现并购回。查考《永乐大典》收书目录,发现卷一三九六五至卷一三九九一收录戏文33本,叶氏从英国购回的仅为最后一卷的3个剧本:《小孙屠》《张协状元》《宦门子弟错立身》,世称《永乐大典戏文三种》,其中以《张协状元》时间为最早。学界对《张协状元》剧本的编创年代有着不同看法,但大都认为属于南宋时期的作品。剧本中引用了南宋瑞安诗人曹豳的诗句:“村南村北梧桐角,山后山前白菜花。” ② 曹豳生于乾道、卒于淳祐。主要活动于南宋中叶,故我认为该剧本编创时间不会早于南宋中叶;其次是剧本内容已由南戏初期的抨击惩处“书生负心”,改变为勉强大团圆,当为宋光宗朝赵闳夫榜禁南戏之后的改编作。当然,话又说回来,现存的《张协状元》是《状元张叶(协)传》的改编本。剧本“副末开场”〔满庭芳〕词云:“《状元张叶(协)传》,前回曾演,汝辈搬成。这番书会,要夺魁名,占断东瓯盛事,诸宫调唱出来因。”第二出〔烛影摇红〕词云:“九山书会,近目(日)翻腾,别是风味。”“东瓯”为温州之古称,“九山”为温州城西一地名,温州“跨九山而城”,上应九斗星,故亦称“斗城”。上述表明《张协状元》《状元张叶(协)传》以至比此更早的古本,均为温州艺人所编演的。所以,如《张协状元》为南宋中叶作品,而前此之《状元张叶(协)传》或更早之古本,其年代会更早。钱南扬先生认为《张协状元》是“戏文初期的作品” ③ ,从考察这个剧本的演变,并从剧本中保存不少北宋与南宋前期的地名与名物制度,温州艺人开始编创《张协状元》演出的时间,上溯北宋末、南宋初也是有可能的。

宋末元初江西南丰人刘壎(1240—1319)《水云村稿·词人吴用章传》中云:“至咸淳,永嘉戏曲出,泼少年化之,而后淫哇盛,正音歇。”这里的“永嘉戏曲”即“温州戏曲”,因为温州于东晋太宁元年(323)建立永嘉郡,后人亦称“温州”为“永嘉”。“永嘉戏曲”即产生于永嘉(温州)地方之戏曲,亦称“永嘉杂剧”“温州杂剧”、戏文等。至元时因与北杂剧(即元杂剧)相对称、相区别而称之为“南戏”。刘壎为由宋入元之人,宋亡时他已44岁,不管他的《词人吴用章传》写于宋末或元初,但其所记述之事的时间明确为南宋咸淳间(1265—1274),这是南宋人记述温州南戏的重要文献,十分珍贵。说明温州南戏至南宋末尚不断向江西南丰等地流传,当地青少年吸收“永嘉戏曲”中曲化了的宋词新颖歌唱,冲击了当地词调歌唱的“正音”,引起了遗老们不满,目之为“淫哇”。这条南宋人记南宋事的材料中,时间、地点都很明确。“永嘉戏曲出”一语,使我们进一步了解永嘉(温州)与戏曲(南戏)产生的事实,并得知其于南宋末尚不断向外流播的情况。这就改变了“温州杂剧”“永嘉杂剧”只是南戏最初出现时的称呼的说法,否定了这种以“温州”“永嘉”地名称呼的南戏属于尚不成熟阶段的说法。这条记载南宋咸淳时“永嘉戏曲”之材料可以证实,以南戏发源地永嘉(温州)地名命名的戏曲称呼,一直至南宋末仍然存在。刘壎这里说的是江西南丰地区的事,当地泼少年于南宋咸淳时已将当地词调正统唱法改变了,至于永嘉戏曲流传此地的时间自然早于此时,得需要一段时间的影响酝酿才会出现这种情况。刘壎对“永嘉戏曲”这条文献记述,也是南戏产生于温州的有力证据之一。

由元入明的叶子奇《草木子》卷四云:“俳优戏文,始于《王魁》,永嘉人作之。”指出这本最早的南戏《王魁》是永嘉(温州)人编创搬演的。叶子奇是元末明初与温州相毗邻地区的龙泉人,曾任巴陵县主簿,明洪武十一年(1378)因事株连系狱,《草木子》一书就是他在狱中所写。他本身是从元入明之人,对元时南戏及其渊源自然较为了解,他肯定戏文为永嘉(温州)人最早所作,是较为可信的。

明祝允明《猥谈》说:“南戏出于宣和之后、南渡之际,谓之‘温州杂剧’。予见旧牒,其时有赵闳夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》等亦不甚多。”赵闳夫,据《宋史·宗室世系表》为宋太祖赵匡胤弟魏王赵廷美八世孙,与宋光宗赵惇同辈。这里说的“颇述名目”,是指温州杂剧中被禁演之南戏剧目,从“颇述”两字看来,当时被禁演的温州杂剧中还有其他剧目,而祝氏只举了《赵贞女蔡二郎》一例为代表而已。祝允明(枝山),明长洲(今苏州)人,弘治举人,他亲眼见到过赵闳夫榜禁南戏的“旧牒”(档案材料),是完全可信的。在这里,他是将“温州杂剧”与“南戏”等同来说的,两者是同体异称。因此,有人硬将“温州杂剧”与“南戏”加以区别,并认为前者为尚未成熟之南戏,完全是人为的主观想象,是没有实际史料依据的。祝允明还在《怀星堂集》卷二四《重刻中原音韵序》中云:“不幸又有南宋温浙戏文之调,殆禽噪耳。”这里特别值得我们注意的是他将“温(州)”置于“浙(江)”之上,说明“温调”的存在,最早的南戏产生于温州,是用“温州腔”演唱的。明朝人在论述戏曲声腔时,反而不将最早的戏曲声腔“温州腔”提起,这是数典忘祖之误。

明徐渭(1521—1593)《南词叙录》云:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》《王魁》二种实首之。……或云宣和间已滥觞,其盛行则自南渡,号曰‘永嘉杂剧’,又曰‘鹘伶声嗽’。其曲,则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调,故士大夫罕有留意者。”徐渭对南戏产生的时间有两种说法,但前说正是祝允明所述的南戏遭赵闳夫榜禁之时间;后说则与祝说完全相同,比较符合实际。关于南戏产生的地点问题,祝、徐两人不约而同地都说是永嘉(温州)。徐渭为浙江山阴(今绍兴)人,他撰著《南词叙录》的地点是在福建延平。他在《南词叙录序》中说:“客闽多病,咄咄无可与语,遂录诸戏文名,附以鄙见。”经查考,徐渭37岁时入浙闽总督胡宗宪幕典书记,参与机要,《南词叙录》就在这一年(即明嘉靖三十五年,1556年)在福建延平府其内兄潘伯海官署时撰著。他当时看到并取用福建留存的一些南戏剧目资料是完全可能的,但特别值得我们注意与重视的是他对南戏产生的地点,非常明确肯定是温州,没有只言片语谈及福建或其他任何地方。

宋末元初周密《癸辛杂识·别集》“祖杰”条云:“其(祖杰)事虽得其情,已行申省,而受其赂者尚玩事不忍行。旁观不平,惟恐其漏网也,乃撰戏文,以广其事。后众言难掩,遂毙之于狱,越五日而赦至。”故事记述了温州江心寺恶僧祖杰,无义之财极丰,勾结官府强奸民女,残杀良民俞氏一家七口,罪大恶极,逍遥法外。后来温州艺人以南戏为武器,将其故事编为时事活报剧演出,在大庭广众中加以揭露抨击,在群众中产生广泛影响,迫使统治阶级无法掩饰而处死了祖杰,可见温州南戏的人民性与战斗精神。温州艺人如此迅速熟练地将现实生活中的事编成南戏搬上舞台,从侧面也证明了温州与南戏的密切关系。

上述刘壎、叶子奇、祝允明、徐渭等宋、元、明三朝人所记述的文献材料,一致认定南戏是在温州首先产生,未见有福建或其他任何地方首先产生南戏的记录,有力地证明了温州是南戏的首先产生之地。

2.温州编演的早期南戏剧本

现可确定为宋时的8个早期南戏剧本,其中《王焕》,据元刘一清《钱塘遗事》载:“始自太学黄可道者为之”,《陈巡检梅岭失妻》《乐昌分镜》作者不明,其余《赵贞女蔡二郎》《王魁负桂英》《张协状元》《韫玉传奇》《董秀英花月东墙记》等5个剧本均为温州人所作。

《赵贞女蔡二郎》,一作《赵真(贞)女》。明祝允明《猥谈》云:“南戏出于宣和之后、南渡之际,谓之‘温州杂剧’。予见旧牒,其时有赵闳夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》等亦不甚多。”明徐渭《南词叙录》“宋元旧篇”著录,并注云:“即旧蔡伯喈弃亲背妇,为暴雷震死,里巷妄作,实戏文之首。”又云:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》《王魁》二种实首之。”可见为永嘉(温州)人最早编创的南戏剧本之一。陆游《小舟游近村舍舟步行》诗云:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场。死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎。”可见剧本故事内容早已在民间广为流传。温州民间艺人将其以戏曲艺术形式首次搬上舞台,也是温州人所作最早批判“书生负心”南戏之一。蔡伯喈为历史人物,故事内容纯属虚构,演出后影响甚大,后遭宋光宗朝赵闳夫榜禁。元瑞安高则诚改编成《琵琶记》,将“不忠不孝”的蔡伯喈被暴雷震死,改创为“全忠全孝”蔡伯喈的团圆结局。

《王魁》,一名《王魁负桂英》。叶子奇《草木子》云:“俳优戏文始于《王魁》,永嘉人作之。”可知该剧也为永嘉(温州)艺人编创的最早南戏剧本之一。徐渭《南词叙录》云:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》《王魁》二种实首之。”他在《南词叙录》“宋元旧篇”著录后注云:“王魁名俊民,以状元及第,亦里巷妄作也。”原剧本佚,钱南扬《宋元戏文辑佚》存佚曲18支,其本事可见宋张邦基《侍儿小名录拾遗》。王魁实有其人,名俊民,字康侯,山东莱州掖县人,北宋仁宗嘉祐状元。罗烨《醉翁谈录》辛集卷二“负约类”有《王魁负约桂英死报》。周密《齐东野语》卷六有《王魁传》,所记未见有负心事。可见《王魁》亦与《蔡伯喈》同为故事虚构的民间戏曲,批判书生负心,遭到雷轰、鬼捉的可悲下场。

《张协状元》,为我国现存最早的南戏剧本,《永乐大典》卷一三九九七收入本剧。剧本第一出〔满庭芳〕云:“《状元张叶(协)传》,前回曾演,汝辈搬成。这番书会,要夺魁名,占断东瓯盛事。”第二出(生唱)〔烛影摇红〕云:“九山书会,近目(日)翻腾。”确证该剧为南宋温州九山书会改编搬演,剧本中还保存了许多温州方言。

《韫玉传奇》,明叶盛《菉竹堂书目》著录作“《东嘉韫玉传奇》”。唐高祖武德五年(622)以温州地建“东嘉州”,领永宁、安固、乐成、横阳四县,故“东嘉”即为“温州”之古称,可见南戏《韫玉传奇》为南宋时温州人所编创。学界曾对“韫玉”究竟是演员或是剧本名称有不同看法与争论,主要是由于标点、版本来源不同致使语义出现差别。据宋张炎《山中白云词·满江红》小序云:“赠韫玉传奇惟吴中子弟为第一。”若作如下标点:赠韫玉,传奇惟吴中子弟为第一。”认为“韫玉”为演员名,所赠必为人,即演员韫玉,不可以赠《韫玉传奇》,因为那是个剧本,此说不能说无道理。但后经考查《永乐大典》卷一四三八三寄字韵,载宋张炎《山中白云词》“序”之原文为:“《韫玉传奇》,惟吴中子弟为第一流,所谓‘识拍道字正,声清韵不狂’,俱得之矣。作平声〔满江红〕赠之。”经此段原文对照校正后,《韫玉传奇》为剧名无可置疑。且《菉竹堂书目》著录为“《东嘉韫玉传奇》”,为温州人所作亦甚明确。王国维在《宋元戏曲考》中云:“叶盛《菉竹堂书目》有《东嘉韫玉传奇》,则宋元戏文大都出于温州。”钱南扬、董每戡、胡忌也都认为该剧为温州人所作之南戏。张庚主编《中国戏曲通史》亦引张炎《山中白云词》卷五〔满江红〕词认定《韫玉传奇》为宋人作品。

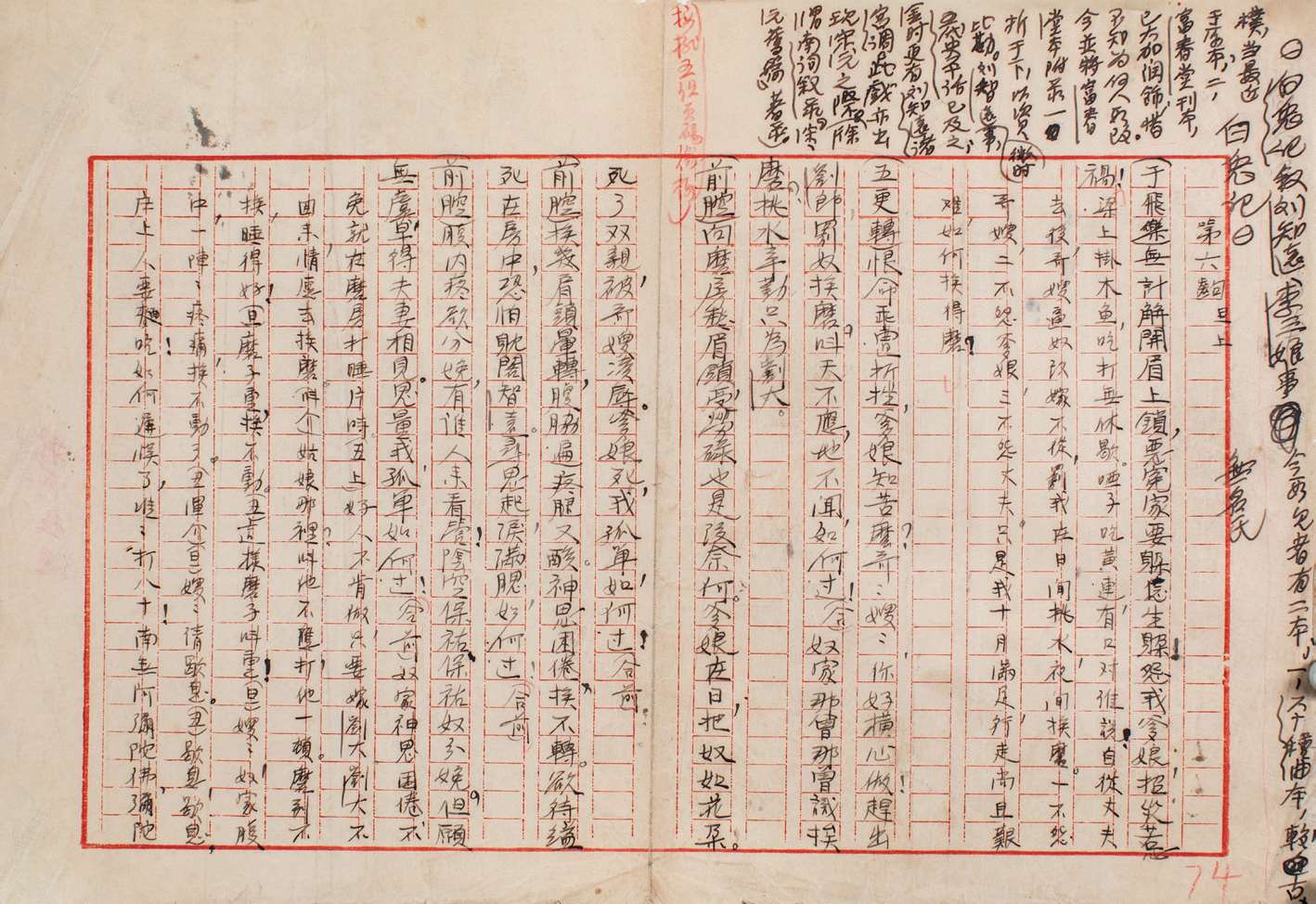

2023年春节戏曲晚会温州南戏《张协状元》在九山书会演出。黄瑞庚 提供

《董秀英花月东墙记》,《永乐大典》卷一三九八二“戏文”十八著录。徐渭《南词叙录》“宋元旧篇”亦著录。清初张大复《寒山堂新订九宫十三摄南曲谱》注云:“九山书会捷讥史九敬仙著。”赵景深先生考证,认定“史九敬仙”为“史九敬先”之误。“九山书会”,为南宋时温州编演南戏的团体。“捷讥”,研究者有种种说法,我认为属于书会中分工的一种角色,《太和正音·词林须知》中云:“‘捷讥’古为之‘滑稽’,院本中便捷讥谑者是也。”属于滑稽表演的净、丑类角色。早期南戏中滑稽表演分量较重,这从现存《张协状元》剧本中得以证实。钱南扬在《宋元戏文辑佚》中录有本剧佚曲22支,并说:“九山书会编的戏文除《张协状元》之外,还有一种叫《董秀英花月东墙记》。” ④ 元杂剧有白朴撰之同名剧本,不排除其为南戏改编本,或为同题材同名之创作本。

3.温州编演南戏的书会

“书会”起源于何时尚不明,它的组织性质在不同的历史阶段是不同的。“书会”在南宋前期为“读书会讲的教育团体”,南宋中期后为“编演戏剧和其他说唱伎艺的文艺团体”,元以后为“编撰戏曲剧本和说唱伎艺脚本的创作团体” ⑤ 。根据有关记载,宋、元、明时期皆有“书会”组织,现知有九山书会、永嘉书会、敬先书会、武林书会、古杭书会、玉京书会、元贞书会等等。其中玉京、元贞书会为元大都(今北京)文人编撰元杂剧的团体;古杭、武林书会为杭州编撰南戏、杂剧的团体;九山、永嘉、敬先书会均为温州编演或编撰南戏剧本的团体。

(1)九山书会

《张协状元》第二出〔烛影摇红〕云:“九山书会,近目(日)翻腾,别是风味。”乾隆《温州府志》云:“温郡城内外有九山,晋郭璞以为上应九斗。”又云:“郭(璞)尝谓:九山象斗,华盖、松台、郭公、海坛四山为斗魁,积谷、巽吉、仁王三山为斗杓,黄土、灵官二山为辅弼。”温州城内外之九山上应九斗星,故亦称永嘉郡城为“斗城”。“九山”又为温州城西之一地名,那里有“九山湖”“九山路”,今犹在。“九山书会”为南宋时温州编演南戏的一个文艺团体。剧本第一出(末白)〔满庭芳〕云:“《状元张叶(协)传》,前回曾演,汝辈搬成。这番书会,要夺魁名,占断东瓯盛事,诸宫调唱出来因。”从这段话里我们可以知道,当时温州城内编演南戏的书会团体有很多,前回编演《状元张叶传》的是“汝辈”(你们)的书会。这次我们九山书会重新改编搬演,要与温州编演这个戏的其他兄弟书会竞赛,要“占断东瓯盛事”,争夺魁名。因为温州为西汉东瓯国都所在地,故古亦称温州为“东瓯”。这里告诉我们,温州除有“九山书会”外,还有其他许多书会,只是不见记载不知其名。《张协状元》第一出(末上白)〔水调歌头〕:“但咱们,虽宦裔,总皆通。弹丝品竹,那堪咏月与嘲风。苦会插科使砌,何吝搽灰抹土,歌笑满堂中。一似长江千尺浪,别是一家风。”这段话告诉我们,九山书会中的成员是由略知文墨的宦裔子弟组成的,他们能诗词歌咏,能弹丝品竹胜任后行乐手伴奏,又能搽灰抹土化妆登台表演,还会自己编创剧本,堪称多面手。钱南扬先生说九山书会“书会与剧团是统一的” ⑥ ,是个编演结合的文艺团体。

(2)永嘉书会

1967年在上海嘉定县明代宣氏墓中,发现明成化刊本《说唱词话》与南戏《白兔记》剧本,剧本被通称为明成化本《白兔记》。从这个剧本内容文辞粗俗浅显与“副末开场”繁复格式体制特点来看,当属非宋即元南戏流传本。《白兔记》“副末开场”中说:“搬的是《李三娘麻地捧印,刘知远衣锦还乡白兔记》……亏了永嘉书会才人在此灯帘之下,磨得墨浓,斩(蘸)得笔饱,编成此一本上等孝义故事。”剧中还保留有温州方言,确证这是永嘉(温州)书会才人编撰之南戏剧本。

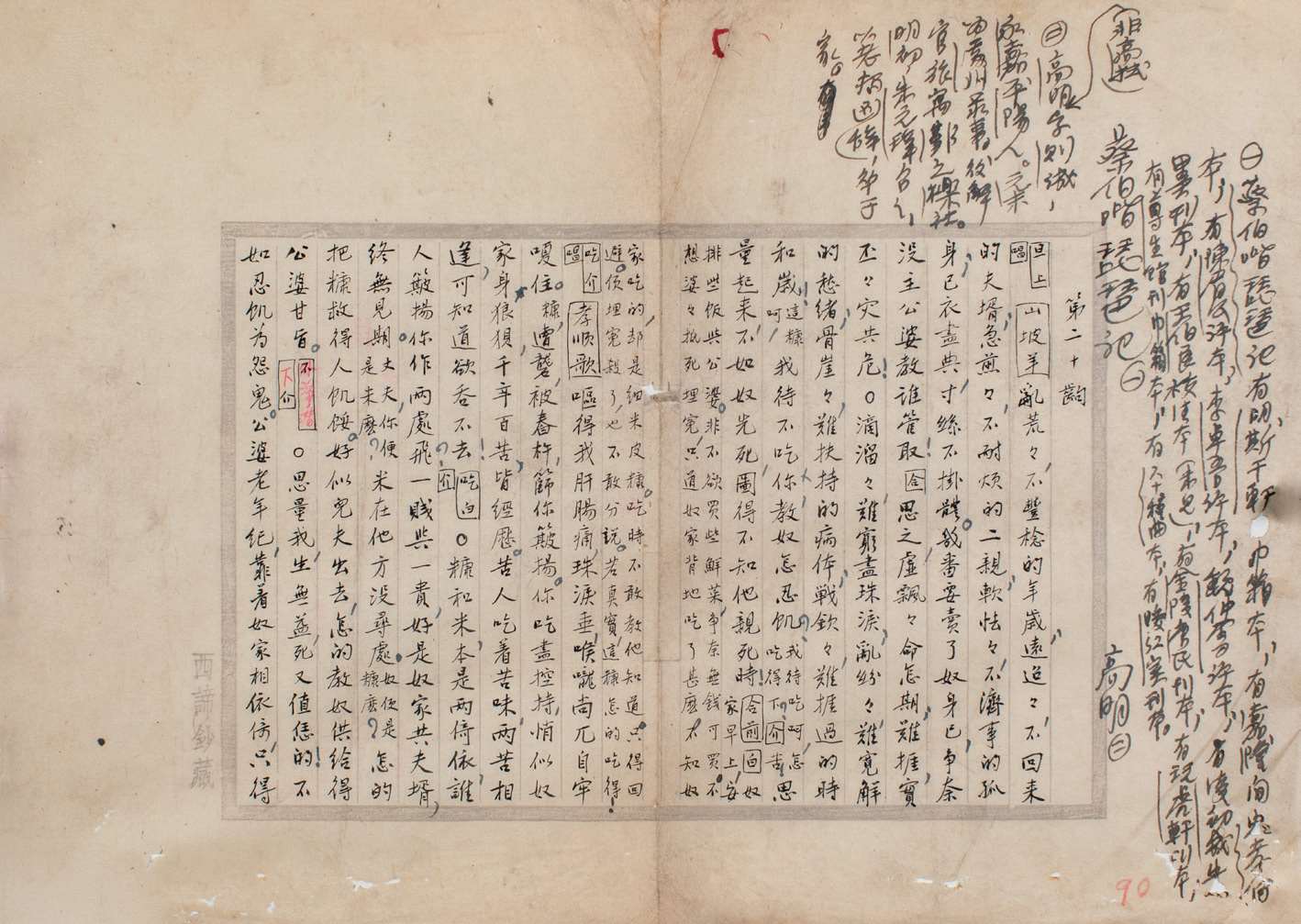

郑振铎戏剧研究手稿《白兔记》。黄瑞庚 提供

(3)敬先书会

张大复《寒山堂曲谱》在《董秀英花月东墙记》下注云:“九山书会捷机史九敬仙著。”“仙”为“先”之误,“史九敬仙”当为“史九敬先”,“捷机”为滑稽演员。可见史九敬先为南宋温州九山书会的一个滑稽演员。他既能编剧又能登台表演,“敬先书会”就是以他的名字命名的。究竟是他以己名另外组建书会,或是他去世后后人为了纪念他,以他之名建立书会,尚属不明。如属前者时间肯定在南宋,如属后者亦有可能在元时。

从上述宋、元、明三朝文人学者对南戏首先产生于温州的文献记录,从考知温州艺人编演宋时早期南戏剧本数量之多,从温州存在编演南戏书会团体的盛况,都证明了南戏首先产生于温州这一历史事实。

二、否定论者之理由辨正

近些年来,有学者对南戏首先产生于温州提出质疑,最有代表性的意见见之于刘念兹《南戏新证》一书(中华书局1986年版)。他在本书第二章第二节中云:“根据历史文献的记载及解放后古老剧种的发掘、调查,我们认为南戏是在闽、浙两省沿海一带同时出现,而相互影响。具体来说是在温州、杭州以及福建的莆田、仙游、泉州等地。”很明显,他认为南戏首先产生于温州一地的说法是错误的,他提出南戏是在闽、浙两省东南沿海一带许多点同时出现。他的主要依据如下。

1.漳州禁戏史料记载

清道光《漳州府志》卷三八“民风录”记载,朱熹于绍熙元年(1190)知漳州,有禁止当地演戏之事。明何乔远《闽书》卷一五三“高德”引陈淳《上傅寺丞论淫戏书》云:

某窃以此邦陋俗,当秋收之后,优人互凑诸乡保作淫戏,号曰‘乞冬’,群不逞少年,遂结集浮浪无赖数十辈,共相倡率,号曰‘戏头’,逐家裒敛钱物,豢优人作戏,或弄傀儡,筑棚于居民丛萃之地,四通八达之郊,以广会观者,至市廛近地四门之外,亦争为不顾忌。今秋七八月以来,乡下诸村,正当其时,此风正在滋炽。其名若曰戏乐,其实所关利害甚大……谨具申闻,欲望台判按榜市曹,明示约束,并帖四县,各依指挥,散榜诸乡保甲,严禁止绝。

刘念兹根据上述两条材料记载,认为:“南宋时漳州的戏剧活动已经是很盛行了,并且影响很大。”故“为朱熹、陈淳这样的大人物所禁止”,“其时间与‘南戏始于宋光宗朝’的时间正是同时” ⑦ 。

2.刘克庄诗词中记述

刘克庄《后村大全集》卷一八八中《生查子·元夕戏陈敬叟》词云:“繁灯夺霁华,戏鼓侵明发。”又卷四三《观社行和实之韵》第二首云:“陌头侠少行歌呼,方演东晋谈西都。淫哇奇响荡众志,澜翻辩吻矜群愚。狙公加之章甫饰,鸠盘缪以脂粉涂。荒唐夸父走弃杖,恍忽象罔行索珠。效牵酷肖渥洼马,献宝远致昆仑奴。”又卷一〇《田舍即事》十首之一云:“儿女相携看市优,纵谈楚汉割鸿沟。山河不暇为渠惜,听到虞姬直是愁。”根据所引材料,刘认为:“诗中所描写的,似乎已经不是北宋杂剧的情况,而是南戏演出情形了。”而且还认为《东晋》《西都》《夸父逐日》《鸿门宴》《霸王别姬》等都为南戏演出之剧目。最后推论说:“从以上材料看来,可以说在宋光宗同时,或者更早时期,在福建已经出现了南戏。” ⑧

3.周德清《中原音韵》所载

元周德清《中原音韵》云:“南宋都杭,吴兴与切邻,故其戏文如《乐昌分镜》等类,唱念呼吸,皆如约韵。”又云:“沈约,字休文,吴兴人……盖其地邻东南海角,闽、浙之音无疑。”刘据此推论,南戏演唱的方言是“闽、浙之音”。因此他认为:“南戏产生的地区,不仅在浙江一带,而且还有福建的一些地方。” ⑨

4.刘克庄诗记述蔡中郎故事

刘念兹说:“关于‘死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎’这两句诗的作者究竟是谁,从明代至今存在着两种说法,一说是刘后村(克庄),一说是陆游。”他列举明徐渭《南词叙录》、黄溥《闲中今古录》、田艺蘅《留青日札》、徐复祚《曲论》等所记述及《莆志外纪》等有关记载,认为:“不能排除(陆、刘)各自成诗的可能性,如果刘克庄也写过这首诗的话,就说明莆田当时已经有《赵贞女蔡二郎》这个故事流传了。”接着他举莆仙戏、梨园戏还保留了《赵贞女》《王魁》这两个剧目,认为“很可能当时已经成戏”,“在莆田、仙游、泉州等地也应该有这两个戏的剧本”。并说:“因此我怀疑《南词叙录》所说‘南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》《王魁》二种实首之’的说法是不全面的。” ⑩

5.南戏古老剧目、剧本的传存

刘念兹将徐渭《南词叙录》中记载的南戏剧目与福建梨园戏、莆仙戏传存的剧目进行对照比较,发现梨园戏有16本、莆仙戏有73本相同剧目流存,而且大部分现在还能演出,有的还有剧本传存。连早已失传的南戏《朱文太平钱》现还在福建梨园戏中保存。因此他说:“梨园戏、莆仙戏应该是宋元南戏的遗音。”

根据上述五个方面,刘念兹说:“因此我认为南戏发生的情况,应该是宣和之后已经分别在闽、浙沿海许多点上同时产生,即出现在温州、莆田、仙游、泉州、漳州这一条线上。”又说:“随着两宋经济中心的南移,随着中原文化的南移,就必然给泉州一带的文化带来繁荣。所以南戏在宋杂剧的基础上结合当地的民间艺术,分别出现在泉州、莆田、仙游、温州一带不是偶然的。”

实际情况究竟如何呢?现就他引以为据的几方面材料作实事求是的分析辨正如下。

(1)朱熹于宋光宗绍熙元年(1190)知漳州,陈淳尝从朱熹就过学,宋宁宗庆元三年(1197)知漳州,他们的禁戏时间就在此时。《漳州府志》卷四六“艺文”引陈淳《朱子守漳实迹记》中云:“俗之淫荡于优戏者在悉屏戢奔遁。”朱熹到州后即发《劝谕榜》,中云:“约束城市乡村,不得以禳灾祈福为名,敛掠钱物,装弄傀儡。”在其《晓喻居丧持服遵礼律事》中规定:“若忘哀作乐徒三年,杂戏徒一年。”可见其禁令之严、态度之坚决。朱、陈禁戏与赵闳夫榜禁南戏“温州杂剧”的时间相接近。但朱熹、陈淳所禁究竟是什么戏?《上傅寺丞论淫戏书》中只说“优人互凑乡保作淫戏”“或弄傀儡”,是否为南戏,甚为可疑。更重要的是,禁戏与戏的产生时间属于两个不同内容概念。温州南戏从北宋末、南宋初产生至朱、陈禁戏的宋光宗、宁宗朝已有70余年,不能因漳州禁戏之事凭空上推70年前此地已产生了南戏。

(2)所引刘克庄《生查子》《观社行和实之韵》《田舍即事》等诗词中所述,其实际情况分析如下:“方演东晋谈西都”属演谈,为说唱历史故事,并非《东晋》《西都》等历史剧之演出,现知宋元南戏亦无此剧目。“淫哇奇响荡众志,澜翻辩吻矜群愚”前句说淫哇奇响的歌唱,后句形容夸谈雄辩之能事。“狙公加之章甫饰,鸠盘缪以脂粉涂”前句系猴子衣冠表演,猴子戏,后句“鸠盘”即“鸠盘茶”,恶刹名,这里形容相貌丑陋,用脂粉任意涂抹化妆。“荒唐夸父走弃杖,恍忽象罔行索珠”,象罔,典出《庄子》,指似有象而实无之意。说夸父追日奔跑弃杖与扑朔迷离的魔术荒唐表演。“效牵酷肖渥洼马,献宝远致昆仑奴”,特技表演泥涂牵马,舞蹈表演昆仑奴献宝。“纵谈楚汉割鸿沟”中“纵谈”至多是说唱表演,绝非《鸿门宴》《霸王别姬》等南戏戏剧表演。综合可见,诗词中所反映的只是说唱、杂技、猴子戏、傀儡戏、魔术、舞蹈表演等等,其样式繁杂分散犹如宋杂剧,看不出南戏表演的舞台风貌。刘克庄《生查子》词作于宋理宗宝庆元年(1225),比宋光宗朝又已晚30多年。退一步来说,即使朱熹、陈淳所禁,刘克庄诗词所述已属南戏,它距离温州产生南戏的时间已晚70至100年,在无其他史料文献佐证情况下,怎可推论福建早此70年以前与温州同时产生南戏呢?

(3)元周德清《中原音韵》说戏文《乐昌分镜》等“唱念呼吸,皆如约韵”,主要是说明南戏演唱采用南方音韵,福建自然属于南方范围,但未见早期南戏有福建地方声腔的记载,这里所说的与福建某些地方是否为南戏最早产生区域根本是两回事。明祝允明在《怀星堂集》卷二四《重刻中原音韵序》中说:“不幸又有南宋温浙戏文之调,殆禽噪耳。”这里所举“温浙戏文之调”的“调”,即“声调”“腔调”,亦即“声腔”。“温”置“浙”前,突出了“温腔”“温调”,即为南戏最早的声腔“温州腔”。温州为南戏首先产生之地,有戏曲即有声腔,中国最早的戏曲为“温州杂剧”,其声腔自然为“温州腔”。因温州地属浙江,故称之“温浙戏文之调”。所以,南戏的最早声腔“温州腔”客观存在。叶德均在《明代南戏五大腔调及其支流》一文中说:“宋代产生的南戏最早只是流行温州的地方戏,它最初当是用温州地方的腔调来演唱的。”“‘温浙戏文之调’,却证实了有温州腔调的存在。”“温州腔”当以温州方言之音歌唱通俗粗犷的歌谣与曲化了的宋词。徐渭《南词叙录》云:“‘永嘉杂剧’兴,即又村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏,徒取其畸农、市女顺口可歌而已。”又说:“南曲固无宫调,然曲之次第,须用声相邻以为一套,其间亦自有类辈,不可乱也。”这就是“温州腔”特点,《张协状元》剧中歌唱组合情形亦与此相似。“温州腔”的俗词俚曲唱念为民间群众所深深喜爱,故以“鹘伶声嗽”赞美之。士大夫与知识分子却蔑视它,贬之为“禽噪耳”。周祁《名义考》云:“南戏出于宣和之后,南渡时谓之‘温州杂剧’,后转为余姚、海盐、弋阳、昆山诸腔。”即说了“温州腔”转化为其他声腔的流变过程。王国维《录曲余谈》云:“至南曲,则为温州人所擅。”吴梅《曲学通论·自叙》亦说:“迨温州、海盐、昆山诸腔继起,南音靡靡,几至充栋。”所以,张庚、郭汉城主编《中国戏曲通史》(上)云:“作为一种声腔源流来看,南戏音乐最初起源于东南沿海一带的民间歌曲,具体地说,它最初只是温州的一种地方声腔。” ⑭ 上述就是“温州腔”客观存在与可稽之文献。说南戏声腔无“温州腔” ⑮ ,进而怀疑并否定南戏最早产生于温州,是没有根据的。反之,由于早期南戏“温州腔”的存在,从而便进一步证明了温州是南戏的最早发祥地。

(4)刘后村(克庄)有否写过“死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎”这首诗,学界看法不一。大都认为此诗为陆游所作,非后村之诗。《剑南诗稿》卷三三、《宋诗别裁》都收有陆游这首诗,题作《小舟游近村舍舟步行》,而在刘克庄《后村全集》中查无此诗。钱南扬在《琵琶记》校注本“前言”中说:“其实这两句诗并非刘后村作,乃陆游《小舟游近村舍舟步行》诗中句子。”周贻白在《中国戏剧史长文编》中亦说:“《南词叙录》作刘后村诗,误。”刘念兹则认为“不能排除各自成诗的可能性”,并说:“如果刘克庄也写过这首诗的话,就说明莆田当时已经有《赵贞女蔡二郎》这个故事流传了……很可能于当时已经成戏。”完全属于假设与推论。我认为两位著名诗人各自写出句式内容相同的两句诗是不可能的。祝允明《猥谈》云:“南戏出于宣和之后、南渡之际,谓之‘温州杂剧’。”又说:“予见旧牒,其时有赵闳夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》等亦不甚多。”即使按刘氏所说,此时福建莆田已有该戏故事流传,以至已有该剧演出,但在时间上已是宋光宗时赵闳夫榜禁之后,属于温州南戏向南流传的结果。

郑振铎戏剧研究手稿《琵琶记》。黄瑞庚 提供

(5)福建莆仙戏、梨园戏中确实保存了许多古老南戏剧目,如《赵贞女》《王魁》《张协状元》《刘文龙》《陈光蕊》等等,甚至有的还有剧本留存并在舞台演出。这是事实,被称为“古南戏的遗响”,但均属于南戏流传到福建后的改编本或移植本,没有一本为福建编创的早期南戏剧本,找不到文献记载的证明。福建莆仙戏、梨园戏古老南戏剧目或剧本,是温州南戏向南流传以后的遗存,是流不是源,所以不可以此论证福建为南戏最早产生地域之一。

综合上述,以《南戏新证》所举材料依据论述福建为南戏首先产生的地域,存在以下问题:第一,所举文献材料在时间上均为南宋光宗朝以后,最多只能说明南宋光宗朝及其后福建漳州、莆田、仙游一带城乡戏剧活动情况,即使此时的戏剧已是南戏并盛行,也不能说明它在宣和与南渡之际,已与“温州杂剧”同时产生。书中说“应该是宣和之后已经分别在闽浙沿海许多点上同时产生”“福建在北宋已产生南戏”等,均属主观推想,没有文献材料依据,不能成立。第二,书中论述往往自我矛盾,如既说“温州杂剧最初兴起于温州……温州杂剧在浙闽沿海地区流行之后,再进一步发展成为比较完整的戏曲艺术”,肯定了温州是源,其他地方为流的关系;可在另一处却又说:“南戏是在闽浙两省沿海一带同时出现。”又自我否定了源流关系。第三,作为中国完整的最早戏曲南戏,首先产生的地点只能是一个,非此即彼。绝无可能在两处或多处同时出现,必有个源、流问题。书中提出闽浙两省东南沿海许多点同时产生的说法,混淆了源、流关系,是不科学的,也是不符合客观实际的。

三、南戏产生于温州之原因

1.经济发展和繁荣

两宋时期,温州经济迅速发展繁荣。在农业上,这时不断修筑埭塘陡门疏浚河道。永嘉永强修筑军前大埭,平阳筑阴均堤、万全塘、坡南塘、河塘陡门,乐清筑黄华大埭、黄塘八埭,瑞安筑石冈陡门,疏浚温州大南门至瑞安东门近百里河港,不断扩大耕地灌溉面积。北宋大中祥符四年(1011)推广占城稻,一年二熟,不断提高单位面积产量,上田收米三石,最高可达四五石,亩产属全国前列,开始向福建等地输出粮食。温州的柑橘唐时已被列入“土贡”,宋时更是极享盛名,温州吴桥港一带是一片柑橘林,叶适在《西山》诗中云:“有林皆橘树,无水不荷花。” ⑯ 宋韩彦直著有《永嘉橘录》三卷,这是世界上最早记述柑橘生产的专著,记录温州柑八种、橘十四种,为当时全国第一。苏轼、苏辙、梅尧臣等著名诗人都有诗对温柑进行赞美。手工业生产方面,温州的造船业非常发达,温州造船场设有官吏5人,兵级247人。《宋会要辑稿·食货》卷四六:“至道末,温州岁造船百二十五。”至北宋末大有发展,同书卷五〇:“哲宗元祐五年(1090)正月四日,诏温州、明州岁造船,明以六百只为额……政和四年(1114)八月十九日,两浙路转运司奏明州合打额船并就温州每年合打六百只。”民间私人造船业亦很发达,《宋会要辑稿·食货》卷五〇:“凡滨海之民所造舟船,乃自备财力,兴贩牟利而已。”温州造船业之发达在当时属全国首位。温州盐的年产量达七万四千余石,为全国产量的七分之一。温州的造纸业亦很发达,所产蠲纸,清白坚滑,其质量称全国第一,北宋至和间被列为贡品。宋周煇《清波别志》云:“(蠲纸)今出永嘉,士大夫喜其发越翰墨之功,争捐善价取之。”《三柳轩杂识》云:“温州作蠲纸,清白坚滑,大略类高丽纸,东南出纸处最多,此当为第一。”温州的印刷业亦很发达,雕版印刷的书籍有《白石诗卷》《周礼井田谱》《仪礼》等等。温州白象塔出土《佛说观无量佛》佛经残页,为我国活字印刷的最早实证。宋时温州所产的漆器被称为全国第一,远销国内外。从《东京梦华录》《梦粱录》《都城纪胜》等书记载中得知,北宋首都汴京(开封)、南宋首都临安(杭州)都设有“温州漆器铺”。解放后从瑞安仙岩塔中发现的北宋漆器,其堆漆雕饰艺术水平很高,描金堆雕出飞鸟、走兽、花卉、佛像等。1978年在江苏武进前公社宋古墓出土的温州漆器,雅致秀丽、精美绝伦。温州的陶瓷,晋时生产的缥瓷闻名全国,杜毓《荈赋》云:“器择陶拣,出自东瓯。”至宋朝,温州以产青瓷为主,销售国内外。温州的蚕丝、瓯绸名闻东南,并出现了手工业作坊“机户”。

温州的商业经济这时也迅速发展。宋时在温州建立了“市舶务”,温州成为我国东南沿海对外贸易的重要港口之一。《宋会要辑稿·职官》卷四四载:“绍兴三年(1133)六月四日……今据两浙提举司申本司,契勘临安府、明、温州、秀州、华亭及青龙近日场务。”又云:“十五年(1145)十二月十八日,诏江阴军依温州例置市舶务,以见任官一员兼管。”这时温州的海上贸易亦很发达,陈傅良《汪守三以诗来次韵酬之》中云:“江城如在水晶宫,百粤三吴一苇通。”程俱《北山小集》卷二三《席益差知温州判》中说温州“其货纤靡,其人多贾。”当时温州除了出口漆器、瓷器、瓯绸、刺绣等工艺品外,温州的名酒清心堂、丰和春、蒙泉、碧露等也在外畅销。由于贸易的开展,商税的收入甚高,北宋熙宁十年(1077)永嘉县商税高达二万五千余贯,是全国各县平均商税的七倍,南宋又有更大发展,可见当时温州商业经济之活跃。

随着经济发展,温州城乡的人口也迅速增长。据《太平寰宇记》《元丰九域志》《温州府志》等记载,北宋初温州主户16812,客户24658。至南宋淳熙间主户达170035,总人口910657人,比北宋初增五倍多。温州城市人口也有十余万,徐照《题赵明叔新居》诗云:“十万人家城里住,少闻人有对门山。” ⑱ 温州城市热闹繁华,叶适《东嘉开河记》中云:“(温州)市里充满,至于桥水堤岸而为屋。” ⑲ 可见当时城市居民拥挤之况了。温州城西厢有个“众乐园”:“纵横数里,中有大池塘,亭榭棋布,花木汇列,宋时每岁二月开园,设酤,尽春而罢。” ⑳ 那时温州有这样一处娱乐场所,于春光明媚之时供人游玩娱乐,戏剧、说唱及各种文艺娱乐表演纷呈,热闹非凡。宋杨蟠《咏永嘉》诗云:“一片繁华海上头,从来唤作小杭州。水如棋局分街陌,山似屏帷绕画楼。是处有花迎我笑,何时无月逐人游。西湖宴赏争标日,多少珠帘不下钩。” ㉑ 元南戏《荆钗记》中引《古风》一首云:“越中古郡夸永嘉,城池阑惯人奢华。思远楼前景无限,画船歌妓颜如花。” ㉒

经济繁荣、商业发达、市民阶层不断扩大,必然出现对艺术的更高要求,必然促使文化艺术的发展与兴盛。这便是南戏之所以在温州首先形成的经济基础与有利条件。

2.文化艺术的兴盛

中国戏曲艺术在春秋战国的歌舞中已开始萌芽,历经汉唐五代不断丰富积累,至北宋时已渐趋成熟,出现了文化繁荣、艺术纷呈的局面。对南戏产生有重要影响的文艺样式有以下几种:

民间歌谣。东瓯风俗自古以来“敬鬼乐词”“尚歌舞”,至宋时温州民间歌谣丰盛,城乡流行的村坊小曲如〔东瓯令〕〔台州歌〕〔牧犊歌〕〔采桑歌〕〔山里鸡〕〔鹅鸭满渡船〕〔字字双〕〔赵皮鞋〕、[吴小四〕〔拗芝麻〕〔豆叶黄〕等;寺庙梵歌或佛曲如〔五方神〕〔水陆堂〕〔念佛子〕〔太子游四门〕等;河边海隅的船歌〔倒拖船〕〔川拨棹〕,挽歌〔哭岐婆〕,灯词〔玩仙灯〕等,十分兴盛。徐渭《南词叙录》中云:“永嘉杂剧兴,则又即村坊小曲而为之。”温州这些民间歌谣的流行兴盛,为南戏产生所需乐曲提供方便。

宋词。词至宋朝发展到极盛时期,一时词人辈出,才情横溢。这种长短句可歌唱的文学样式,为戏曲艺术的歌唱提供了乐曲与歌词。在现存最早南戏剧本《张协状元》中,取于宋词词(曲)牌的有40多支。宋词的歌唱也结合地方音乐方言进行曲化,从文人的正统唱法俗化为南戏歌唱。徐渭《南词叙录》中说南戏:“其曲,则宋人词而益以里巷歌谣。”刘熙载在《艺概》中云:“未有曲时,词即是曲;有曲时,曲可悟词。”王骥德《曲律》云:“过曲〔八声甘州〕〔桂枝香〕类,亦止用其名而尽变其调。”说的就是这一情况。

大曲。大曲自汉、魏至唐已流行。唐诗人孟浩然游温州,在故友乐清县尉张子容宅除夕宴会上,聆听了当地卢姓歌女歌唱“梅花”大曲,写诗大加赞赏。至宋时,大曲家史浩曾于南宋初任温州教授,其所作大曲《采莲舞》《大清舞》《花舞》等至今犹存。大曲的体制,据宋王灼《碧鸡漫志》云:“凡大曲有散序、靳、排遍、

、正

、正

、入破、虚催、衮遍、歇拍、煞衮,始成一曲,谓之大遍。”大曲到宋时已以“摘遍”的方式用其片段,称为“曲破”,即截用大曲后边的“破”部分。它的曲舞,被戏曲吸收使用。《张协状元》十六出有〔菊花新〕〔后衮〕〔歇拍〕〔终衮〕,这就是大曲曲破在戏曲运用中的变体。

、入破、虚催、衮遍、歇拍、煞衮,始成一曲,谓之大遍。”大曲到宋时已以“摘遍”的方式用其片段,称为“曲破”,即截用大曲后边的“破”部分。它的曲舞,被戏曲吸收使用。《张协状元》十六出有〔菊花新〕〔后衮〕〔歇拍〕〔终衮〕,这就是大曲曲破在戏曲运用中的变体。

唱赚。为宋代的一种说唱艺术形式。由“缠令”和“缠达”发展而成。宋耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”条云:“唱赚在京师日有缠令、缠达。”后吸收多种曲调组成套数,南宋临安瓦舍中唱赚艺人达数十人,陈元靓《事林广记》戊集《圆社市语》载有“咏蹴球”赚词联套,前有引子后有尾声。这种组曲方式亦被南戏引用,如《张协状元》第三十七出(旦提招子上唱)〔一枝花〕引子后,(白)七律一首,又唱〔金莲花〕一支,(白)七绝一首,最后唱〔满江红〕二句为尾声。这种一曲一诗相间进行,与“缠达”一诗一词的组织形式相似。

诸宫调。以唱为主,又说又唱的一种说唱艺术形式,宜于表现情节曲折的长篇故事。南宋王灼《碧鸡漫志》卷二:“熙丰、元祐间……泽州孔三传者,首创诸公古传。”吴自牧《梦粱录》卷二〇“妓乐”亦云:“说唱诸宫调,昨汴京有孔三传编成传奇灵怪,入曲说唱。”南宋有熊保保、高郎妇、黄淑卿等多人演唱于临安瓦舍中。“诸宫调”与南戏有着密切关系,《张协状元》“开场”(末白)〔满庭芳〕词中说:“《状元张叶(协)传》,前回曾演,汝辈搬成。这番书会,要夺魁名,占断东瓯盛事,诸宫调唱出来因。”接着〔凤时春〕、〔小重山〕等5支南曲组成的“南诸宫调”介绍剧情,就是实例。另外,南戏在组曲联套形式上也受到“诸宫调”的影响,如《张协状元》第二十二出:(生上唱)南吕宫过曲〔女冠子〕,白,下。第三十一出:(生上唱)南吕宫引子〔似娘儿〕,白,下。这种以“引子”代“尾声”,或者没有尾声,显然是受“南诸宫调”影响。王国维《宋元戏曲考》中说南戏云:“其配置之法,一出中不以一宫调为限,颇似‘诸宫调’。”

崖词、陶真。《西湖老人繁胜录》云:“唱崖词只引子弟,听陶真尽是村人。”可见“崖词”是适应城市中的那些流浪子弟的曲艺,其表演的内容或即唱说话本小说之类。“陶真”以农民或普通市民为对象唱说表演,《琵琶记·义仓》“净”唱的“陶真”,还吸收了“莲花落”调。明田汝成《西湖游览志余》卷二〇 :“杭州男女瞽者,多学琵琶,唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之陶真。”或即类似后来弹词、莲花落、道情等民间说唱表演艺术。

说诨话等。宋时城乡已流行的说诨话、诨唱、打砌、打调等民间滑稽说唱表演,短小风趣,亦被戏曲表演所吸收,南戏《张协状元》《琵琶记》《白兔记》《荆钗记》等剧时见吸收穿插运用。

鼓子词。宋代流行的用鼓子伴奏的一种民间说唱表演艺术。流传下来的有北宋赵令畤《元微之崔莺莺商调蝶恋花》鼓子词(见《侯鲭录》卷五)有伴歌和声。南戏《赵贞女蔡二郎》故事先在民间流传,陆游诗中的“负鼓盲翁正作场”,究竟为“鼓子词”或“陶真”尚有不同说法。

傀儡戏。傀儡戏渊源甚古,汉唐时已流行,至宋时更发达。《都城纪胜》记云:“凡傀儡敷衍烟粉、灵怪故事,铁骑、公案之类,其话本或如杂剧,或如崖词。”其表演故事与话本小说相似,是借木偶进行故事表演的说唱艺术形式。《都城纪胜》中所记这时在勾栏瓦舍演出的皮影戏,亦与“傀儡戏”有相似情形,或对戏剧的产生有某些启示。

杂剧。现知“杂剧”之名称在晚唐已经出现,任半塘在《唐戏弄》中认为其为“男女合演之真正歌舞戏”,但未见有资料实例证明,属于推想。至宋、辽、金朝,杂剧已成为散乐之一部。耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”云:“散乐,教坊传学十三部,唯杂剧为正色。”说明在多项表演伎艺中杂剧占据主要地位。其体例,宋吴自牧《梦粱录》卷二“伎艺”云:“末泥为长,每一场四人或五人,先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’;次做‘正杂剧’,通名两段。”宋杂剧实有宋代各种滑稽、歌舞表演及各种说唱、杂技表演艺术的组合,角色由末泥、引戏、副末、副净四人组成,或添一人,名装孤。杂剧从北宋至南宋前期已成为对戏剧的总称,故南戏最初亦称之“温州杂剧”,其实“杂剧”与“南戏”有极大不同。南戏非是杂剧的继承发展,而是温州民间歌舞戏基础上的变革创新。杂剧的滑稽表演、歌舞等,也给南戏提供了艺术营养。

话本小说。宋时话本小说极为发达,瓦舍勾栏除说书外,有的被改编成“诸宫调”唱说表演。《张协状元》“开场”中云:“似恁般唱说诸宫调,如何把此话文敷衍?”这“话文”,即是说话艺人说故事的文本,是话本小说的另一称呼。看来南戏《张协状元》原来也是从话本小说改编成的。从题材上看,南戏许多剧本是从话本小说改编而成的。现知与话本小说同题材的南戏有《王魁负心》《孟姜女千里送寒衣》《薛云卿鬼做媒》《卓氏女鸳鸯会》《郭华卖胭脂》《崔护觅水》《乐昌公主破镜重圆》《朱文鬼赠太平钱》《秦太师东窗事犯》等32本。话本小说不仅在题材方面给南戏提供故事情节,而且话本小说的结构有篇名、入话、正话、篇尾诗词,与南戏有剧名、开场、正戏、散场诗等相类似,话本小说在总体结构布局上亦对南戏有影响。又如南戏“开场”以第三人称介绍剧情及剧中穿插评论亦与话本小说相似等。

上述宋时众多文艺样式的兴盛发达,不论在戏剧故事情节方面,或在歌舞、滑稽表演的唱、念、做、打方面,都为综合艺术的戏剧产生准备了成熟的条件。然而,由于人们长期以来往往习惯于品类繁多的百戏艺术纷呈,完整的戏曲艺术样式姗姗来迟。到了北宋末、南宋初,温州民间艺人在本地民间歌舞戏的基础上,吸收了当时众多的说唱表演技艺,通过变革创新,创造了以第一人称的扮演来表现长篇故事,这就是“温州杂剧”,中国完整的戏曲艺术南戏终于诞生了,为中国戏剧史翻开了崭新的一页。所以,温州南戏的产生,既是戏剧艺术的各种元素长期发展积累的结果,更是温州民间艺人的革新创造与卓越贡献!

3.民间艺人的创造

宋代的温州,随着经济繁荣、商业发达,市民阶层不断扩大,促使温州学术文化大大发展和兴盛起来。王十朋在《何提刑墓志铭》中说:“永嘉自元祐以来,士风浸盛……至建炎、绍兴间异才辈出,往往甲于东南。” ㉓ 宋楼钥《攻媿集》卷五二《温州进士题名序》云:“永嘉自晋为名郡,宋兴六十余年人物未有显者,至天圣朱君士廉第进士,邦人荣之,以名其闾。自天圣至今历百四十有八年,其举上第者凡三百三十有七人。”据《温州府志》记载统计,从宋天圣甲子宋郊榜至南宋咸淳甲戌王龙泽榜250年间,其考取进士达1300多名,其中南宋140余年间就占了1000多人。出现“廷对首胪,能获其五”,乐清王十朋,永嘉木待问、赵建夫,平阳周坦、徐俨夫等5人第为状元,武科状元多达18人,可谓人才士类之盛。终宋一代,温州学人的学术著作,仅从孙诒让《温州经籍志》中统计,经、史、子、集共546部,4070卷,可见盛况。北宋皇祐间永嘉学者王景山(儒志)著有《儒志编》,在家乡授徒讲学,开永嘉理学研究之先。宋神宗元丰、哲宗元祐间“永嘉太学九先生”的周行己(浮沚)、许景衡(横塘)等游学京师,传伊洛之学。永嘉学派的形成,就是由周行己等元丰太学九先生传伊洛之学,薛季宣、郑景望等结合当时社会政治实践加以继承变革,陈傅良进一步发展,至叶适集大成。永嘉学派反对风靡当时的空谈心性的程朱理学,“必弥纶以通世变”,讲求功利实用,哲学上的唯物主义观点和政治上的爱国主义战斗精神,在我国学术思想上有着较高的地位和进步影响。与此同时,温州民间文化艺术极其繁荣,在当地民间艺人的努力下,创造了“温州杂剧”,标志着中国完整戏曲艺术首先在温州诞生。

温州在历史上是个较为独特的区域,《山海经·海内南经》云“瓯居海中”,这话透露出这一地域与中原相距遥远及种种神秘色彩。温州独处东南一隅,一是长期远离政治、经济中心,传统思想束缚与政治监控力相对薄弱,变革创新的自由度相对大些;二是靠江近海,水路与海上交通贸易开发较早,接受海外经济文化影响机会较多;三是长期内陆交通不便,形成温州人地域思想观念较浓。上述这些情形,在历史长河中,逐渐形成具有温州地域特色的经济文化,产生敢于变革创新的思想精神。这种思想精神,对温州的知识阶层与平民百姓都产生了深刻影响。以叶适为代表的永嘉学派重事功、求务实,反对空谈心性,力主抗敌复国,关心人民疾苦。这与温州平民阶层长期以来反对社会黑暗腐败、反抗封建传统礼教,追求男女爱情婚姻自由,批判忘恩负义等思想精神息息相通。徐宏图在《“温州杂剧”与“永嘉学派”》一文中说:“南戏为下层民众的心声,属民间物;‘永嘉学派’系上层知识分子的治学准则与政治主张。”两者“互相影响、紧密联系”,并例举南戏剧本所反映的内容说明:“‘永嘉学派’的种种主张亦无一不通过南戏舞台予以折射。” ㉔ 我认为是符合实际情况的。新生的南戏一开始就表现了高度的人民性与战斗性,早期南戏《王魁》《赵贞女》《张协状元》等都充分体现了现实主义的批判精神。朱熹、陈淳这些理学家,站在维护封建礼教传统的立场,极力反对排斥戏剧与新奇娱乐,目之为“淫戏”“淫哇”,所到之处即行严禁。但永嘉学派学者的态度则与之迥然不同,他们始终站在人民的立场,重视人民的地位与作用,认为“民”为国家之本,叶适在《民事上》一文中云:“国本者,民欤,重民力欤,惜民财欤,本于民而后为国欤,昔之言国本者,盖若是矣。” ㉕ 他在《治势下》云:“臣观今天下之士,惟其嗜利无行者。” ㉖ 这与南戏批判士之“忘恩负义”“状元负心”等思想精神相一致。永嘉学派学者很重视民情习俗,叶适在《永嘉端午行》诗中,对民间端午竞渡、节日娱乐喜庆活动表示赞颂,鼓励当地父母官与民同乐:“使君劝客亲付标,两棚争夺悬分毫。……岸腾波沸相随流,回庙长歌谢神助。”他认为对民间娱乐不能借故禁止:“祈求赛愿从其俗,禁断无益反为酷。” ㉗ 他在《端午思远楼小集》诗中云:“土俗喜操楫,五月习骇鲸。鼓声沉沉来,起走如狂酲。” ㉘ 他所登的“思远楼”,就是南戏《荆钗记》引用当地《古风》中“思远楼前景无限,画船歌妓颜如花”之处。

所以,永嘉学派是当时温州学者群在学术政治思想上的变革创新。而南戏的产生,则是温州平民阶层、民间艺人在文化艺术上的变革创新。温州民间艺人发扬敢为天下先的艺术创造精神,以第一人称的戏剧艺术来表演长篇故事,首创中国完整的戏曲艺术“温州杂剧”,表达人民的愿望与心声,具有强大的生命力,深受畸农市女欢迎喜爱。由于上述原因,温州的民间艺人终于在北宋末、南宋初,将话本小说、诸宫调改编成戏曲搬上舞台,将散乱的各种民间说唱技艺和宋杂剧中的滑稽与歌舞表演艺术的长处,吸收改造综合成戏曲艺术;将村坊小曲、里巷歌谣、宋人词、民间歌舞等组合成南戏音乐歌唱,是了不起的艺术新创造。没有温州民间艺人的变革创新,就不会有“温州杂剧”的产生。这就是南戏之所以首先在温州产生的最主要原因。

此外,温州的“敬鬼乐词”“尚歌舞”等民情习俗也给南戏的产生提供诱因与有利条件。温州每年从正月即开始迎神赛社,至岁终不辍。有“二月二”的“拦街福”,街市热闹处搭建彩棚,鳌山烟火,傀儡戏、弹词、道情、花鼓,庙宇戏台斗台演戏,游人日夜熙熙攘攘。“三月三”上巳迎东岳爷忠靖王,抬神出巡,举行庙会,各里搭台演戏。这种迎巡忠靖王的风俗,宋时即盛。《浙江通志》卷二五九“永嘉忠靖王”条引《旌德观记》云:“旧庙祀浙之温郡,其祀于钱塘则自宋宝庆二年始。”可见南宋宝庆二年(1226)将温州忠靖王导引至杭州。清黄汉《瓯乘补》云:“今瓯俗每岁上巳忠靖王迎会……里俗以神为戏事。”温州这样年年举行的热闹排场,恐是全国独一无二的。明姜准《岐海琐谈》卷七记云:“(温州)每岁元夕后,戏剧盛行,虽延过酷暑,弗为少辍。如府县有禁,则托为禳灾赛祷,率众呈举,非迁就于丛词,则移香火于戏所,即为瞒过矣。……且戏剧之举,续必再三,附近之区,罢市废业,其延款姻戚至家看阅,动经旬日,支费不訾,又不待言矣。” ㉙ 温州此一风俗来源甚古,《史记·封禅书》云“东瓯王敬鬼”。《万历温州府志·风俗》云:“东瓯敬鬼,故瓯俗多敬鬼乐词。”唐顾况《永嘉》诗云:“东瓯传旧俗,风日江边好。何处乐神声,夷歌出烟岛。”祭祀娱神与娱人相结合,温州百戏技艺很早兴盛。1985年瑞安县塘下场桥乡龙翔寺三国墓出土“青瓷百戏堆塑谷仓罐”,肩腹堆塑舞乐杂耍乐人像33尊,有倒立、叠罗汉、弄丸、拳击、舞蹈、滑稽戏、吹笙、操琴、弹琵琶,以及观赏者鼓掌的各种场面,内容丰富,形象生动,气氛热烈,可见当时温州民间杂技、歌舞的盛况。戏剧产生与宗教、民俗有着密切关系,南戏之所以在温州首先产生,这也是一个值得重视的有利因素与原因。

温州地处东南沿海,海外交通贸易发达。唐时已与日本、朝鲜及东南亚通航,宋时建“市舶务”成为我国对外贸易的一大港口。受外来文化影响较早,如与温州近在咫尺的天台国清寺,发现了梵文印度古剧《沙贡特拉》剧本片段。该剧的场次结构、歌曲说白、主要角色分配等与南戏相类似,故郑振铎据此认为温州南戏“是由印度输入” ㉚ 。这种“外来说”观点与主张我们不能同意,因为外因必须通过内因才能起作用,而当时的温州自身产生戏剧的内在条件已经成熟,这是毫无疑问的。但是,我们也不能完全排除外来文化的某些影响与催生作用。

根据以上考论,我认为南戏首先在温州产生已完全可以肯定。温州是我国南戏的发源地和故乡。王国维说:“其(南戏)与温州的关系,则不可诬也。”“宋元戏文大都出于温州。” ㉛ 钱南扬说:“戏文发生的地点,当在温州,毫无疑问。” ㉜ 南戏于温州产生后,不久即北传杭州、南传福建,温州是源,杭州、福建及以后向更广大地区流播,都是流。钱南扬认为温州南戏传到福建泉州的时间“盖在南宋中叶以前” ㉝ 是完全可能的。

【注释】

①刘念兹:《南戏新证》,中华书局1986年11月版,第32页。

②清曾唯:《东瓯诗存》卷七《题括苍冯公岭》之二。

③钱南扬:《永乐大典戏文三种校注·前言》,中华书局1979年10月版,第1页。

④钱南扬:《谈本省的戏剧文献》,刊《浙江日报》1953年3月17日。

⑤徐顺平:《“书会”的性质及其演变》,刊《温州师范学院学报(哲学社会科学版)》1993年3月第1期。

⑥钱南扬:《永乐大典戏文三种校注》,中华书局1979年10月版,第5页注⑪。

⑦见刘念兹:《南戏新证》,中华书局1986年11月版,第21、22、23页。

⑧⑨⑪⑫同上,第21、22、23、24、29、32页。

⑩同上,第24、29、32页。

⑬叶德均:《戏曲小说丛考·明代南戏五大腔调及其支流》,中华书局1979年5月版,第6、8页。

⑭张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通史》,中国戏剧出版社1980年4月版,第405页。

⑮徐朔方:《南戏的艺术特征和它的流行地区》,见《南戏论集》,中国戏剧出版社1988年12月版,第26页。

⑯《叶适集》卷七,中华书局1961年12月版,第94页。

⑰《陈傅良先生文集》,浙江大学出版社1999年12月版,第56页。

⑱《永嘉四灵诗集》,浙江古籍出版社1985年3月版,第59页。

⑲同⑯,第181页。

⑳光绪《永嘉县志》卷二一。

㉑光绪《永嘉县志》卷三五。

㉒《六十种曲》第一册《荆钗记》,中华书局1958年5月版,第2页。

㉓《王十朋全集》卷二五,上海古籍出版社1998年10月版,第1008页。

㉔徐宏图:《“温州杂剧”与永嘉学派》,见《墨池》杂志2006年第1期,第6页。

㉕㉖叶适:《叶适集》卷二,中华书局1961年12月版,第651、641页。

㉗㉘叶适:《叶适集》卷六、七,中华书局1961年12月版,第51、79页。

㉙《温州文献丛书·岐海琐谈》卷七,上海社会科学院出版社2002年12月版,第124页。

㉚郑振铎:《插图本中国文学史》第十四章,作家出版社1957年12月版,第567页。

㉛王国维:《王国维戏曲论文集·宋元戏曲考》,中国戏剧出版社1957年版,第123页。

㉜㉝钱南扬:《戏文概论》,上海古籍出版社1981年3月版,第21、31页。