红极一时的西关业余剧团

——访原西关大队文艺宣传队马会勇

在编写《山西梆子在涿鹿(一、二)》时,就打算把西关业余剧团纳入其中。苦于手中资料不全,采访了几个当时西关大队文艺宣传队成员,如当时的宣传队长薛占奎、演员唐桂珍、董永树等。但他们几个人各执一词,就当时最火热的现代戏《红灯记》排演过程,也是说法各异,本着记载的真实性和对历史负责的原则,就没有勇气把写好的初稿纳入书中。

疫情结束,我着手编写《山西梆子在涿鹿(三)》。“文革”时期,西关大队毛泽东思想宣传队在全县可谓红极一时。据涿鹿县《文体旅游志》记载,1974年全县共有239个文艺宣传队(业余剧团),西关、仓上、大堡三个生产大队被树立为全县的先进典型。《山西梆子在涿鹿》一书如果没有西关文艺宣传队的内容实为一大缺憾。

2023年10月4日早晨,我在县城人民公园晨练遇见了原西关业余剧团的演员赵福先生。他给我唱了一段当年西关大队业余剧团(“文革”前的称谓,后改为毛泽东思想宣传队)在“四清”运动时自编自演的晋剧《苑庄打虎》选段,经赵先生同意,我拍成抖音,许多观众看到后都说赵福唱的这段戏词很准确,但他对西关大队其他剧目和基本情况讲得不够准确。说这话的其中就有和我们经常一起晨练的原西关大队宣传队的马会勇。

马会勇(右)向作者(左)讲述西关村文艺宣传队的往事。拍摄于2024年6月16日

马会勇,涿鹿县涿鹿镇西关村人,1951年出生,自幼酷爱音乐,和耿天昌一起,被称为涿鹿县的“音乐达人”,后在教育系统参加工作,一直从事音乐教学。当时马老师在西关大队宣传队担任音乐唱腔设计和文场伴奏,是西关大队宣传队最红时期的经历者。这正是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”,正当我为记录原西关大队宣传队问题纠结的时候,遇到了知情的马老师,这可真是一个意外的惊喜。于是,连续几次晨练中,我和马老师就此攀谈起来,边讲边聊,终于把那段历史记录下来了。

马老师不仅多才多艺,记忆力也很好,讲起来也是滔滔不绝。

“以前,我只知道西关大队的戏唱得很好,但那时候我还小,许多事情印象不深,但对以后的事情却记忆犹新。”马老师很谦虚,他知道我对写作比较严谨,所以首先表态不知道的事情绝不能估计地说。“听老人们讲,西关大队的业余剧团最早是以涿鹿县桑洋人民公社文工团的班底成立的,主要以唱晋剧为主。‘四清’时演出的《苑庄打虎》是孟祥编的,说的是某大队干部为解决社员吃饭问题,在反动地主张正武怂恿下偷分瞒产,后张正武的阴谋被揭穿,大队干部认识错误,与反动地主作斗争的故事。1965年编排了晋剧《李双双》,张玉兰饰演李双双,杨凤太饰演孙喜旺。”

1968年西关大队宣传队部分演员合影,马会勇供图

马老师接着说:“我是1967年秋天被吸收到西关大队宣传队担任伴奏员。宣传队长薛占奎,导演李继胜。那时传统戏禁演,样板戏还没有盛行,宣传队编排的主要是歌颂毛主席和无产阶级“文革”的文艺节目,有晋剧小演唱、歌舞《东方红》《解放军占领南京》,以及快板书、对口词等。1968年4月,西关大队宣传队参加了张家口地区第一届学习毛主席著作积极分子代表大会的文艺演出,表演剧目是《园田战歌》,这是西关大队宣传队第一次到县外演出。”

西关大队宣传队参加张家口地区汇演节目《园田战歌》剧照,马玉贵供图

“西关大队宣传队最出名的是晋剧移植样板戏《红灯记》。”说到《红灯记》,马老师脸上充满了自信。“早在1969年,西关宣传队就着手排练晋剧《红灯记》。记得那是在‘九大’结束后,宣传队成员都集中在石油库南边修建桑干河人民新堤,那时就开始编排现代晋剧《红灯记》,当时都是根据剧本自己导演,自己设计唱腔。为了提升演出效果,1970年秋,由县文化局出面联系,大队派薛占奎(宣传队长)、李继胜(导演)、刘清(饰演李玉和)、杨玉凤(饰演李奶奶)、杜万君(饰演李铁梅)、孙瑞卿(饰演鸠山)、马玉贵(饰演王连举)和我(音乐、伴奏)八个人到张家口地区青年晋剧团依照他们的总谱进行学习,通过学习,所有唱腔、音乐、动作、灯光、布景都是按照张家口地区青年晋剧团的标准去做,就连开演前主持人的报幕词也是一字不差,使西关大队宣传队的《红灯记》演出水平达到了一个新的高度。”

“那时,县剧团已经于1969年被解散。有问题的演员被下放农村劳动,一部分人被安排到县直单位,多数人被安排到张家口地区青年晋剧团和歌舞团。县里没了专业晋剧团,遇到重要场合需要演出,县里就安排西关大队宣传队。我们曾经代表县里到下花园煤矿、发电厂和地区涿鹿煤矿、地区涿鹿果树场等单位慰问演出,我们还被全县六十多个单位或生产大队邀请演出。”马老师说:“我们编排的《红灯记》和全县其他宣传队演出的有所差别。一是我们采取的是张家口青年晋剧团的总谱和版本,乐队、布景、灯光都很新颖,为了演出,大队在大队部西侧新建了戏台,置办的红紫大绒幕布能够满足在大仓露天戏台演出。二是演员阵容整齐。因刘清的嗓子虽好但不经用(容易嗓子疲劳),李玉和改由董永树饰演,李奶奶、李铁梅仍由杨玉凤、杜万君饰演,磨刀人由导演李继胜饰演,鸠山由孙瑞卿饰演,王连举由马玉贵饰演,假交通员由赵福饰演。三是乐队过硬。司鼓李凤庭,大弦董长富,董永树饰演李玉和以后,刘清开始拉大弦。”

“西关大队宣传队最最值得骄傲的一件事,就是差一点儿集体转为涿鹿县晋剧团。”马老师自豪地说:“1970年底,张家口地区要搞全地区革命样板戏调演,县里没有专业剧团,县革委决定由西关大队《红灯记》剧组代表涿鹿县参演。那天,在东关剧场举行观摩表演,在第六场‘赴宴斗鸠山’中,饰演伍长的演员把‘李玉和宁死不讲!’说成了‘李玉和招了’。要知道,在当时这可是严重的政治事件,是‘阶级斗争的新动向’。只是因为这位演员是共青团员,又是根正苗红的贫下中农出身,才未被深究。不过,这件事把县革委以西关大队宣传队为班底成立县剧团的打算彻底取消了。”

“1972年以后,西关大队宣传队又编排了几个样板戏折子戏和其他文艺节目,其中有一个戏叫《向阳花开》。《向阳花开》最初是一部越剧,1964年由宁波专区越剧团创作演出,描写某县县委农工部干部金志焕下放到梅塘公社石溪大队去工作。该队副队长赵宏山为首的积极分子,决心要改变五百亩面积的烂塘——青龙塘。这项工作曾遭到一部分人的反对,而金志焕却支持积极分子要求,领导群众向自然开战,把烂塘改造为粮仓。该剧经后来再创作改编成为具有《龙江颂》精神的现代戏。1973年,县文化馆崔耀文到省里开会拿回剧本,由我谱曲移植成晋剧,在当时有一定的社会影响。”马老师回忆说:“1974年,县化肥厂筹建,薛占奎被抽调到化肥厂工作,许多演员参加了工作,女演员结婚成家,再以后,原宣传队的人员越走越散,红极一时的西关大队毛泽东思想宣传队逐步解散。”

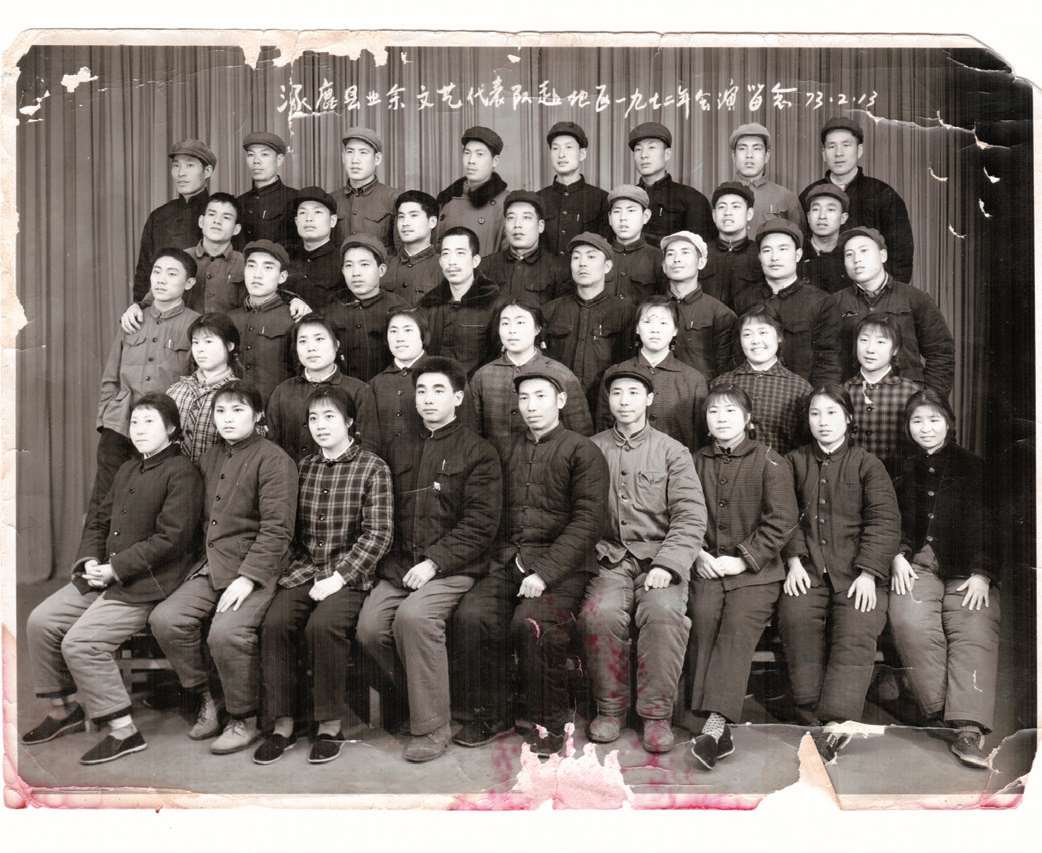

1973年2月23日,西关大队宣传队参加张家口地区文艺汇演合影留念,马会勇供图

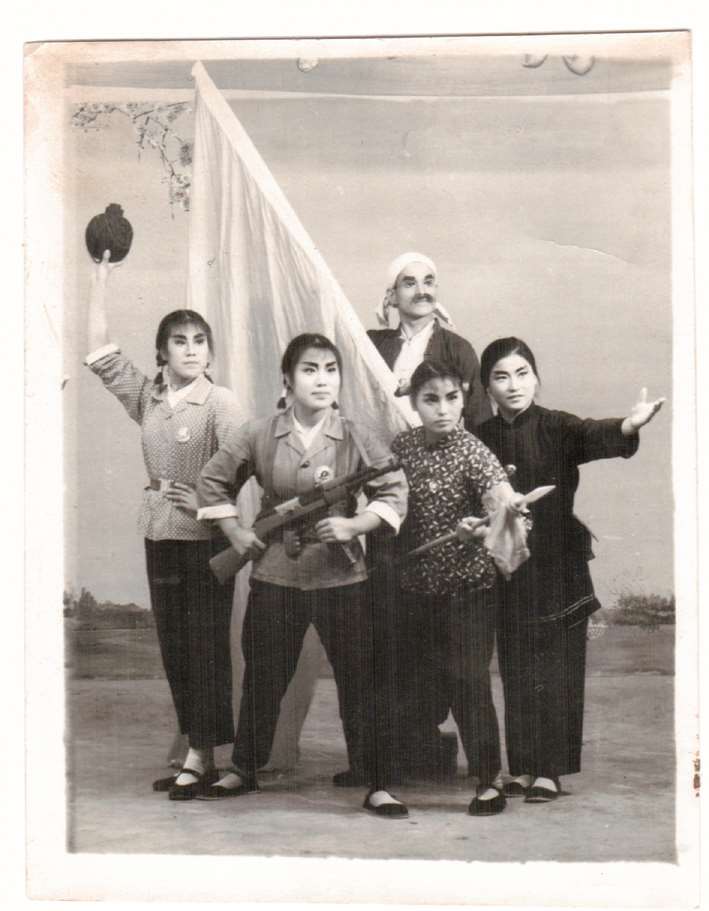

1972年西关大队宣传队《凿石雷》剧照,马会勇供图

几天后,马老师给我找到了三张老照片。一张是1968年西关大队宣传队部分演员合影。第二张是1970年西关宣传队编排的一个小节目的剧照,剧名叫《凿石雷》。马老师清清楚楚记得,当时正是备战备荒的关键时刻,女演员手里拿的是自制的石头地雷。第三张是1973年2月13日“涿鹿县业余文艺代表队赴地区一九七二年会演留念”。

几天后,曾在西关大队宣传队《红灯记》剧组饰演王连举的马玉贵老师,又给我找到了一张1968年4月西关大队宣传队参加张家口地区汇演节目《园田战歌》的剧照。

看着这几张发黄的老照片,我们仿佛又回到了那个火红的年代。

2023年10月13日