1.失控的畅销书

我走进了老楼。在这里,在柚木镶嵌的走廊和镶着木钉的办公室里,菲尔比、伯吉斯、麦克莱恩和布伦特曾被追踪。在这里,我们也参与过军情五处最秘密的战争,因为我们怀疑军情五处的核心部门有一个未被发现的内奸。我们的嫌疑人是军情五处前局长罗杰·霍利斯爵士,但我们一直无法证实。霍利斯的朋友们对这个指控深恶痛绝,在长达十年的时间里,双方就像中世纪的神学家一样,在本能、激情和偏见的驱使下争吵不休。 3

——彼得·赖特(Peter Wright)《抓间谍的人》(Spycatcher)

1987年8月,一本名为《抓间谍的人》的新书迅速登上了欧美各国的畅销书榜。这本畅销书的作者是英国军情五处(MI5,即英国国家安全局,以下简称“军情五处”)前情报官员彼得·赖特。当时已经从军情五处退休超过十年的赖特,在这本回忆录中披露了军情五处内部的种种秘闻。除了描述英国情报部门用于侦察、监控的各种技术手段,《抓间谍的人》最骇人听闻的内容是指控军情五处的原一把手罗杰·霍利斯(Roger Hollis)是苏联人暗藏在军情五处的超级“鼹鼠”(即“卧底”)。

军情五处的历史可以追溯到1909年。1909年10月,为了应付咄咄逼人的德意志帝国,在英国帝国国防委员会的建议下,时任首相赫伯特·H.阿斯奎思(Herbert H. Asquith)批准成立了英国秘密勤务局。秘密勤务局主要分为两部分:一部分是源自英国陆军的作战办公室军事行动局第五处,专门负责英国国内的反间谍工作,之后就演变成了后人所熟悉的军情五处;另一部分则是负责对外间谍侦察和搜集情报的“海外分部”,也就是军情六处的前身,其最初的成员大部分来自英国皇家海军。

或许是因为对内、对外工作属性的不同及构成人员成分的迥异,自秘密勤务局成立伊始,军情五处的首任局长、时任陆军上尉弗农·凯尔(Vernon Kell)与军情六处的首任局长、时任海军少校曼斯菲尔德·史密斯-卡明(Mansfield Smith-Cumming)之间的合作关系就不算融洽。1910年后,这两个部门便开始各自运作并最终形成了两个彼此独立、分工不同的情报机构,即被称为军情五处的英国国家安全局及被称为军情六处的秘密情报局(MI6)。实际上,军情五处和军情六处原本都是一种掩护用的代号,类似“某某邮政信箱”。在英国政府的体系中,军情六处名义上隶属外交部,军情五处则由内政大臣领导,而在实际运作中,这两个机构都会直接向首相报告。

弗农·凯尔(1873—1942)

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vernon_Kell_(1).jpg

凯尔出身于英国的军人世家。就读于英国陆军军官学校,毕业后参军,曾被派驻中国天津(义和团运动期间)。他精通德语、意大利语、法语和波兰语,粗通汉语、俄语。1909年凯尔被战争部选中参与秘密勤务局的组建工作,负责国内事务。之后他顺理成章地成为军情五处的首任局长并在位三十一年之久。直到1940年,凯尔才在丘吉尔的要求下退休,创下20世纪英国政府部门中单一岗位的任职时长纪录。

曼斯菲尔德·史密斯-卡明(1859—1923)

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Mansfield_Smith-Cumming#/media/File:Mansfield_Smith-Cumming.jpg

卡明来自英国著名的银行世家。他早年加入皇家海军后却发现自己严重晕船,只能负责岸防工作。1909年卡明被海军部选中,加入秘密勤务局,负责海外情报工作并成为军情六处的首任局长。他因喜欢用绿色墨水写首字母C签名而获得了“C”的代号。这个代号之后被历任局长沿用,“C”也就成了军情六处局长的通用代号。在约翰·勒卡雷(John leCarré)的小说中,军情六处负责人的代号“CONTROL”便是来自卡明的代号“C”。卡明的继任者休·辛克莱(Hugh Sinclair)同样来自皇家海军。

此后,经历过一战、二战以及冷战热斗的洗礼后,军情五处和军情六处皆被视为维护英国国家利益的重要基石,在各种斗争中所积累的功劳、苦劳数不胜数。此外,它们还被各式各样的小说、电影包装成了英国最深不可测又神通广大的秘密情报机构。然而,事实上,无论是军情五处还是军情六处,历史上都出过相当多的纰漏,内部的“鼹鼠”更是层出不穷,例如“剑桥五人组”中最有名的金·菲尔比(Kim Philby)曾是军情六处的高级官员,担任过众多要职。然而,机构内部存在变节者,与机构最高负责人是卧底,有着性质上的不同,严重程度自然不可同日而语。彼得·赖特公开揭露军情五处——英国反间谍部门的最高负责人是苏联的间谍,这无疑动摇了该情报机构的合法性基础,乃至整个英国情报体系的根基。如此骇人听闻的指控必然会在英国国内激起千层浪。

彼得·赖特出生于德比郡,父亲曾是马可尼电信公司的研究总监。赖特自幼继承了父亲在工程技术领域的天赋,曾在英国海军研究室担任工程师。1949年,他开始兼职为军情五处工作,负责诸如窃听装置、通信设备、反侦测设备的研发、安装与调试。1954年,赖特被正式任命为军情五处的首席科学官。20世纪60年代,他开始参与军情五处、军情六处共同组成的内部审查委员会的工作,负责甄别英国情报机构的内奸和卧底。根据他自己的说法,他正是从那时起对军情五处局长霍利斯、副局长米切尔的真实身份产生怀疑,并因此得罪了军情五处的既得利益群体,进而导致1976年退休时被克扣退休金。1987年,其回忆录《抓间谍的人》出版后不久便成为国际畅销书,销量超过200万本,并引发了英国政坛的一系列风波,余波持续了数年之久。

实际上,这并不是第一次有人公开质疑罗杰·霍利斯是为莫斯科效力的卧底。早在1981年,英国《每日快报》(Daily Express)的知名调查记者查普曼·平彻(Chapman Pincher)就曾在自己的畅销书《他们的工作即背叛》(Their Trade is Treachery)中对霍利斯的真实身份提出疑问,并披露军情五处、军情六处都曾对霍利斯进行过秘密的内部调查。当时,平彻的信源主要来自以下两方面。

平彻出生于大英帝国治下的印度旁遮普,父亲是当地英国驻军的军官。他年幼时,随父母回到老家约克郡。二战期间,平彻参加了英军的坦克部队并对武器装备技术产生浓厚兴趣,开始为《每日快报》撰写军事专栏,战后他顺理成章地加入该报,成为军事国防条线的调查记者。因为负责报道英美内部“苏联核间谍”事件,平彻开始对这个领域有了新的兴趣并将之发展为日后职业生涯的“最大亮点”。从20世纪50年代起,他因多次报道苏联间谍在英国的活动,而让英国政府和情报机构难堪。1959年,时任首相麦克米伦曾在给阁僚的信中抱怨:“难道就没有办法搞定或摆脱查普曼·平彻吗?”并斥之为“没教养的乡巴佬”。另一方面,平彻也被不少英国政界要人视为可供利用的宣传工具,常通过他来散播半真半假的消息以影响舆论。2014年,平彻以百岁高龄去世。最后的遗言是:“我已经没有什么独家新闻了。”

其一,时任英国议会议员乔纳森·艾特肯(Jonathan Aitken)在一封1980年写给首相撒切尔夫人的密信中曾指出:根据中情局反间谍部门的负责人詹姆斯·安格尔顿(James Angleton)提供的线索,军情五处原负责人罗杰·霍利斯很可能是一名长期以来为苏联效力的双重间谍。事后,神通广大的查普曼·平彻拿到了这封信的副本。

其二,则是来自两位军情五处的前内部工作人员。其中一位是军情五处原D部门(调查部)D1科的科长阿瑟·马丁(Arthur Martin),另一位就是彼得·赖特。这两位之前都曾参与过对艺术史教授、英国女王的艺术顾问安东尼·布伦特(Anthony Blunt)的调查。而布伦特的另一个隐秘身份就是为苏联效力的间谍,与金·菲尔比同为“剑桥五人组”的成员。阿瑟·马丁与彼得·赖特都向平彻披露,他们曾进行过针对霍利斯的秘密内部调查。

二战期间,马丁曾在英国无线电安全局工作。战后加入军情五处。他参与过对唐纳德·麦克莱恩(Donald Maclean)与盖伊·伯吉斯(Guy Burgess)的调查,并自始至终坚持认为金·菲尔比也是苏联间谍。马丁出任军情五处D部门负责人后,开始大力推动对20世纪30年代英国国内左翼人际网络的甄别调查。1963年,他在正式报告中提出,军情五处或六处的高层可能存在一个苏联的超级“鼹鼠”,并将罗杰·霍利斯及其副手米切尔列为嫌疑人。之后,他与霍利斯爆发激烈冲突,被迫转去军情六处并在那儿退休。彼得·赖特认为阿瑟·马丁是“一个聪明而直觉敏锐的调查官……马丁在英国反间谍领域的最大优势是:他没有上公学,从来不是那个老男孩圈子的一员”。与之相对,也有不少人认为他是一个捕风捉影的阴谋论者,跟彼得·赖特一样。

1980年的秋天,查普曼·平彻曾特地前往彼得·赖特退休后的定居地——澳大利亚的塔斯马尼亚州,前后待了9天,对赖特进行访谈。在访谈过程中,平彻第一次听说“军情五处内部有很多人怀疑霍利斯是苏联间谍”。赖特还向他透露:自己正在写一本回忆录,希望揭露霍利斯的真面目。此外,查普曼·平彻还曾非常戏剧性地从撒切尔夫人政府的高官处得到了证实——霍利斯确实曾被内部调查过。此外,军情五处的另一名能干人物、来自罗斯柴尔德家族的维克多·罗斯柴尔德(Victor Rothschild)也向平彻透露了自己对霍利斯的怀疑,甚至介绍平彻与彼得·赖特认识。实际上,维克多·罗斯柴尔德此前曾因与“剑桥五人组”的伯吉斯、布伦特相熟而遭到调查。此时的他似乎希望通过积极推动其他调查来洗脱自己的嫌疑。颇有讽刺意味的是,20世纪80年代,维克多·罗斯柴尔德曾担任首相撒切尔夫人非正式的安全事务顾问。

不过,霍利斯本人早在1973年就已去世,此时再去追究一名已经去世的英国情报部门前负责人是不是苏联间谍,在政治上是一件吃力不讨好的事情。除了给英国政府、情报部门徒增恶名和加深其无能的印象,几乎无其他积极意义。因此在《他们的工作即背叛》一书出版后,撒切尔夫人曾发表官方声明表示,并没有实际的证据可以证明该书中对霍利斯的指控,但她同时承认霍利斯身上确实存在疑点,也曾因此被调查过。显而易见,撒切尔夫人并不想继续扩大此事的负面影响,而是希望通过“既不承认,也不否认” 4 的方式来敷衍过关。不过,让她感到恼火的是,相关人等非但没有到此为止,反而继续热炒“霍利斯事件”。先是平彻在1984年出版了另一本揭秘军情六处、军情五处内部丑闻的专著《秘而不宣》(Too Secret Too Long),接着就是退休赋闲躲在澳大利亚的彼得·赖特出版了自己的回忆录。

无论是查普曼·平彻的调查,还是彼得·赖特的回忆录,都引发了英国社会对“霍利斯事件”的关注。1986年2月27日,BBC(英国广播公司)的热门政治讽刺喜剧《是,首相》(Yes, Prime Minister)第一季第八集播出。该集的灵感来自“罗杰·霍利斯的间谍疑云”,故事的设定是某位军情五处的前局长在临死前坦承自己是苏联的间谍,进而引发了一连串令人哭笑不得的政治闹剧。值得玩味的是,比起担心国家机密被窃取,片中的政客、官僚们反倒更担心军情五处原负责人身为苏联间谍而引发的政治风波。而在现实中,如果说作为记者的平彻是以外部视角来窥视英国情报系统内部的陈年旧闻,那么彼得·赖特则是以内部人的角度自曝家丑,其杀伤力无疑是更加巨大和致命的,也让英国当局更为恼火。

鉴于此,出于维护国家和情报机构颜面的考虑,撒切尔夫人政府高调指责彼得·赖特回忆录中对军情五处各种工作细节的披露以及对罗杰·霍利斯的不实指控,已构成严重泄密行为。英国政府认为彼得·赖特违反了军情五处对在职和退休人员的保密要求及相关法律,进而向法院提请禁止在英国境内出版、销售《抓间谍的人》一书。起初,这项封杀令获得了基层法院的支持,但彼得·赖特一直将官司打到了英格兰及威尔士上诉法院并胜诉,上诉法院推翻了此前的封杀令。1987年6月,刚赢得大选、开始第三任期的撒切尔夫人及其政府不依不饶地将这桩官司越级提交至上议院,由三位上议院法官组成的委员会推翻了上诉法院的二审判决,认定封杀令有效,随即宣布在英格兰境内禁止印刷、出版、销售《抓间谍的人》。

此外,上议院要求英格兰境内的公共图书馆不得上架此书,否则有面临司法追究的可能。撒切尔夫人政府内部甚至有人考虑动用战时紧急权力来阻止人们将这本书带入英国。

此外,上议院要求英格兰境内的公共图书馆不得上架此书,否则有面临司法追究的可能。撒切尔夫人政府内部甚至有人考虑动用战时紧急权力来阻止人们将这本书带入英国。

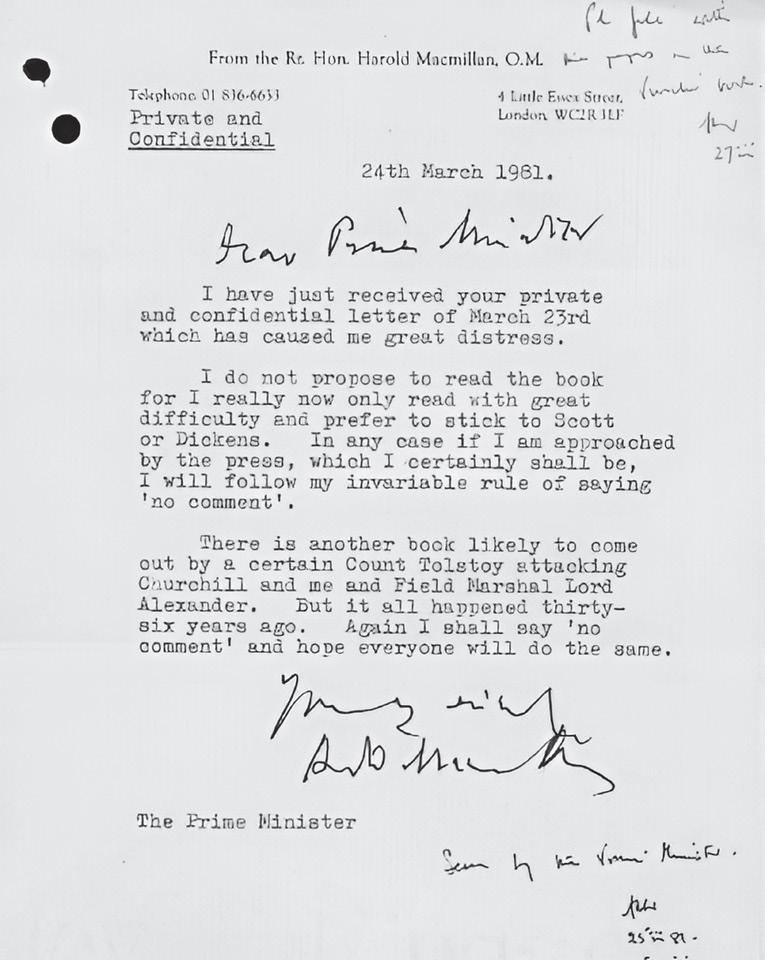

1981年3月,英国首相撒切尔夫人要求阁僚对平彻的新书“不予置评”。

资料来源:“Security of the Secret Services. Chapman Pincher’s book Their Trade is Treachery and related papers including Sir Roger Hollis”,PREM 19/1951, The National Archives, https://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/latest-cabinet-office-files-released/

封杀令的实施,除了招致作者本人的抗议,还引发了英国新闻舆论界的普遍不满,“舰队街”的各家报纸群起而嘲之。《每日镜报》直接给三位上议院法官的照片配上“你们这些蠢货”的文字。《经济学人》则开了一页“天窗” 5 以示抗议。毫不令人意外的是,英国政府的这一系列操作并未消减彼得·赖特给军情五处乃至英国情报系统声誉带来的重大伤害,甚至加剧了这种伤害。

事实上,封杀令的效力仅限于英格兰境内,且不说在其他国家,即便是在联合王国内部的苏格兰也是无效的,在其他英联邦国家同样没有效力。事实上,从军情五处退休后的彼得·赖特就待在澳大利亚养老。为此,英国政府也曾施压澳大利亚政府要求其对《抓间谍的人》在澳的出版、发行进行干预,结果彼得·赖特与英国政府的代表在悉尼对簿公堂。当时彼得·赖特的代理律师是一位三十岁出头的年轻人,名叫马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)。他在法庭上犀利的逼问和反驳令英国政府的代表、时任内阁秘书罗伯特·阿姆斯特朗(Robert Armstrong)爵士十分难堪,结果撒切尔夫人政府输掉了在澳大利亚的官司。 6 而这位年轻的律师因此案而声名大噪,大约30年后他成了澳大利亚第29任总理。

因此,尽管《抓间谍的人》在英国遭遇了封杀,但其依旧可以在美国、加拿大、澳大利亚等国出版、发行。实际上,英国政府不惜代价发布的封杀令,反而成为彼得·赖特这本回忆录最好的市场营销广告:一本英国政府千方百计想要封杀的书,一定是揭露了不可告人的秘密。

另外,值得一提的是,《抓间谍的人》的流行不仅是因为其所揭露的内容过于骇人,也因其行文流畅,写法扣人心弦,让这本军情五处前官员的回忆录读起来像一本引人入胜的间谍小说。这在很大程度上应归功于彼得·赖特的合作者、实际撰稿人——保罗·格林格拉斯(Paul Greengrass)。多年后,格林格拉斯成为《谍影重重》(Jason Bourne)系列电影第二、第三及第五部的导演。

惊世骇俗的劲爆内容搭配间谍小说一般的叙事技巧,外加英国政府的“助攻”式营销,一时间,《抓间谍的人》洛阳纸贵。

《抓间谍的人》成了全球畅销书,横扫美国、加拿大、澳大利亚等国的畅销书榜。截至1987年年底,短短5个月间,该书仅在美国就卖出超过40万本。而大量在美国、澳大利亚以及加拿大出版的《抓间谍的人》也通过“夹带走私”的方式进入英国。从《泰晤士报》到《太阳报》,各类媒体都争相摘引、报道这本书的内容。在野党则更将之视为攻击撒切尔夫人政府的天赐良机,曾希望在下议院公开讨论此事,结果却被议长以事涉机密且有封杀令为由,将其排除出议会的辩论议程。为此,曾有工党议员揶揄道:“我们无法在这儿讨论这些(情报系统)的疏漏,而澳大利亚人却可以在他们的议会里讨论……当澳大利亚议会里的政客们可以自由提出相关质询并要求答案时,我和我的朋友们却不能就军情五处在这个国家的相关活动而提出问题。真是荒唐至极。” 7 之后,工党议员甚至开始在公共场所高声朗读书中的“精彩段落”。时任总检察长尼古拉斯·莱尔爵士就曾向下议院议长伯纳德·韦瑟里尔抱怨,他遇到的每个人几乎都读过这本书了! 8

1988年10月13日,上议院的法官们做出了一项新裁决:英国国内媒体可以刊载《抓间谍的人》的内容,但他们坚持认为彼得·赖特确实违反了自己理应履行的保密义务,禁止其获得这本书在英国的版税收入。然而,此时《抓间谍的人》在除英国之外的全球销量已接近二百万册。尽管事实上又输了官司,但分管军情五处的时任内政大臣道格拉斯·赫德(Douglas Hurd)声称:上议院的判决证明了如彼得·赖特这样的原情报官员终身都应履行保密义务。至于罗杰·霍利斯究竟是不是苏联的间谍,英国政府依旧三缄其口。

在冷战末期的国际环境下,面对来自内部人士的揭露和批判,英国政府依旧故作神秘地对其情报机关的存在与否、运作方式都继续遮遮掩掩,甚至不惜动用国家力量打压相关言论,自然是自讨没趣。而本就爱读各式各样谍战小说的英国人更是对《抓间谍的人》的内容充满好奇,从街头巷尾到议会都在讨论这本书。