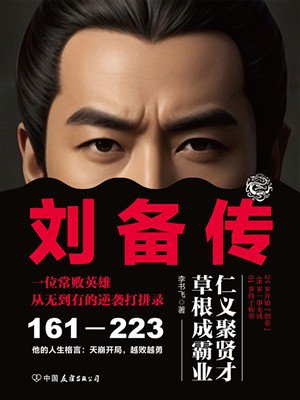

草根翻身第一仗,打得漂亮

公元185年,黄巾之乱的第二年。时年二十四岁的刘备如初升的朝阳,携关羽、张飞,以及一支虽小而精的私军,踏上了逐鹿中原的征途。

彼时,朝廷为应对黄巾之患,祭出了第四道重锤——全国总动员,号召“列将子孙及吏民有明战阵之略者”,皆可投身报国,共赴国难。这“列将子孙”,自是包括了如孙坚、曹操这样的官宦之后,而刘备,则以一介“吏民”之身,积极响应。他的心中或许有对家国天下的担当,但更多的,应该是对个人命运的筹谋。

汉灵帝或许真的怀着“率土之滨,莫非王土;普天之下,莫非王臣”的理想,却不知这理论上的美好愿景,在现实的土壤中难以生根发芽。譬如刘备,他招兵买马,自己筹集武器和粮饷,初衷显然更多的是为了在这片乱世中,为自己,也为追随他的兄弟们,博得一片天地。

朝廷的动员令,本意是汇聚四方之力,共御民乱,却不料,它更像是一块试金石,试出了人性的复杂与时代的残酷。无数“有识之士”在乱世中嗅到了机遇的气息,纷纷揭竿而起,以“报效国家”之名,行逐鹿中原之实。他们如同蓄势待发的鲤鱼,一旦风起云涌,便试图跃过龙门,化身为龙。

当然,这乱局的根源,不能全然归咎于朝廷,更不能单一指责汉灵帝一人。黄巾起义作为中国历史上首次以宗教为旗帜的民众起义,它如同一声惊雷,震醒了沉睡已久的东汉王朝,也暴露了其内部的腐朽与虚弱。张角等人,凭借宗教的力量,将民众的苦难汇聚成海,其声势之浩大,让朝廷不得不采取极端手段,以图自保。

于是,我们看到了这样一幅画面:一边是朝廷的无奈放权,一边是各路豪杰的趁势而起。在这场历史的大戏中,每个人都是自己命运的主宰者,也是时代洪流的推动者。刘备、曹操、孙权……这些未来的三国霸主,正是在这样的背景下,一步步从籍籍无名走向了历史的舞台中央。

当然,起于社会最底层,在二十出头的年纪,刘备还不可能具备乱世枭雄的战略眼光。我们用今天的视角来分析历史,多多少少有点“事后诸葛亮”的意味。乱世于时人来说,不啻于雾中花、水中月,每一步都需摸着石头过河,那份未知与挑战,唯有亲身经历者方能体会。

不过可以肯定的是,此时的刘备有着清晰的思路,知道自己接下来该做什么。他仿佛天生便是时代的弄潮儿,虽然一穷二白,却敢于放手一搏,成了最早一批“下海”逐鹿的枭雄之一。本钱虽少,志气却高。

黄巾之乱是刘备初试锋芒的舞台。在家乡涿郡,他挺身而出,率众平叛,那份果断与豪迈,已锋芒初现。他还跨域作战,远赴青州,参与了几乎撼动整个北方局势的黄巾首领张纯讨伐战,其胆识与魄力,可见一斑。

战场之上,生死瞬息,胜负难料,刘备亦曾遭遇强敌,身负重伤,若不是急中生智,装死避祸,恐怕历史的车轮早已将他湮没。

黄巾之乱中,刘备因为作战有功,被赐中山安喜尉一职,工作地点在河北的定州。官职虽不大,但对他来说,从“摆地摊的个体工商户”摇身一变成了在编官员,这翻身的第一仗,打得足够漂亮。