鞭笞督邮,小爷我不干了

近代西方思想与哲学领域中一门独特的学科——失败学,引起了广泛关注。这门学问专注于对各种失败案例进行深入剖析,旨在从这些看似负面的经历中提炼出有益的启示与教训。

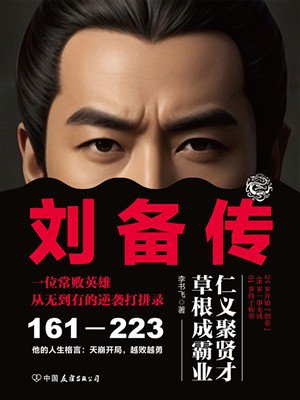

倘若让蜀汉开国皇帝刘备来主持这场关于失败的深度对话,那将是怎样一番别开生面的场景呢?

刘备可以说是历史上不折不扣的“失败学”实践大师,比起那些纸上谈兵的理论家,他是真刀真枪干出来的实战家。想当初,织席贩履出身,一路跌跌撞撞,从幽州到荆州,再到益州,每一步都走得很艰难,但他又总能在逆境中燃起希望之火。

刘备任安喜尉不久,朝廷派遣督邮巡视地方,名为巡视,实则是为了清理门户,旨在剔除那些在黄巾之乱中崭露头角、新晋入仕的官员,以防地方势力坐大,威胁中央集权。此举背后,是朝堂之上新旧势力的较量,旧有贵族不愿与新贵共分天下。

类似刘备这种一没有钱、二没有背景的底层苦力,自然成了“卸磨杀驴”的首要目标。与此同时,孙坚与曹操也面临着相似的困境,但人家家族底蕴深厚,能够轻松化解,成功跻身主流政治圈。

刘备肯定不愿意坐以待毙,他首先尝试以“礼”相待,企图用诚意来打动督邮,保住官位。然而,督邮身为官场老手,深知此行使命的重要性,岂敢“徇私忘公”?

好不容易奋斗上来,又要被人踹下去,这可真把刘备逼急了。

一日,督邮按例传唤刘备会面,刘备利用这个机会,带领亲信突然闯入,将督邮绑了个结结实实。原本,刘备或许只是想以此作为谈判筹码,威胁对方网开一面,对自己手下留情,但当他弄清事情真相,发现督邮根本无法给予自己任何实质帮助后,他心中的怒火彻底爆发了。他怒不可遏地将督邮绑至树下,亲手执鞭,狠狠地抽打了上百下,几次想要取其性命。最终,理智还是战胜了冲动,刘备放过督邮,自己则踏上了逃亡之路。

令人意想不到的是,事后朝廷对此事并未深究。这背后,或许是督邮的妥协。在目睹了刘备的狂暴之后,督邮或许意识到,这些出身底层的草莽虽无显赫家世,却也不能任意践踏。既然自己的任务已经完成,为了避免日后遭到报复,督邮很可能在私下里为刘备的行为做了遮掩,使得刘备得以逃脱进一步的惩罚。

这件事充分体现了刘备能屈能伸的性格。“督邮事件”中,他既没有纯粹地宣泄愤怒,也没有一味地忍气吞声,而是精妙地把握了分寸。他的行为是对不公的挑战与警告,让人看到的是他的果敢与刚烈;而后释放督邮,则是智慧与底线的坚守,既标榜了自己的仁慈,又避免了将势态扩大,惹来朝廷的追杀。

逃亡后,刘备并没有归乡避难,而是转战丹阳郡(治所在今安徽宣城),并在这里遇到都尉毌丘毅,他欣然加入对方的队伍,再次领兵讨伐黄巾军,因功又披官袍。这期间,无论是在下密担任丞职,还是在高唐担任尉官,刘备都尽心尽力,试图通过努力扭转自己的命运。

然而,命运似乎总喜欢与愿意努力的他开玩笑,公元190年,黄巾军踏破高唐的宁静,覆巢之下,刘备的仕途又一次戛然而止。

权衡形势与利弊,刘备毅然转投公孙瓒。

相较于刘备的落魄不堪,老同学公孙瓒此时已然声名鹊起。

拜别卢植,重归辽西,公孙瓒可谓平步青云。

起初,他以铁血之姿,抵御鲜卑铁骑于塞外;继而又挥师参与平定张纯之乱,其英勇果决,深得朝廷赏识,由是擢升为涿县令,再进骑都尉,乃至中郎将,并荣封都亭侯,一时之间,声威赫赫。

黄巾之乱席卷而来,公孙瓒再次挺身而出,率领麾下健儿,以赫赫战功,被拜为奋武将军,并赐封蓟侯,其威名更盛,成为乱世中一股不可小觑的力量。而后,汉室倾颓,献帝为团结有生力量,特遣使臣,加封公孙瓒为前将军,并赐易侯之爵。

这种同学之间的对比,着实令人尴尬,寻常人恐怕远远见到对方都会避之不及。但刘备显然不会如此高敏感,羞耻感重的人也很难做大事。

刘备的性格中,既有果敢刚烈的一面,也有深思熟虑的沉稳,既喜欢往自己脸上贴金,也可以在关键时刻一点不要面子,更难得的是他广结善缘,人缘极佳。尽管此时的刘备或许还没有问鼎天下的宏伟志向,但每一次跌倒后的重起,都反映了他坚韧不拔的意志和不屈不挠的精神。

面对官场的排挤、黄巾军的蹂躏,刘备以一种近乎倔强的姿态,默默前行,不断寻找着属于自己的舞台。用煽情一点的话说就是,即使前路漫漫,充满未知与挑战,只要心中有光,脚下就有路。

那么与刘备相比,我们生活中所遭遇的那些小挫折,又算得了什么呢?

公孙瓒见刘备来投,为了给自己帮闲小弟谋一份出路,遂上表朝廷,奏请封其为别部司马。依据《后汉书·百官志》所载,别部司马一职,虽隶属于将军之下,却享有相当的独立性,掌管兵马,随意调遣,这无疑为刘备提供了一个施展才华、壮大实力的舞台。在此职任期间,刘备可能并未直接参与公孙瓒对黄巾军的血腥镇压,但那段时光无疑磨砺了他的意志,增长了他的见识,更为他日后独当一面奠定了基础。

随后,刘备随公孙瓒南征北战,虽在与董卓的较量中未建奇功,却在与袁绍的对抗中崭露头角,与田楷共克难关,屡建战功,终得平原相一职。

平原相,对刘备而言,不仅是一个官职的晋升,更是他政治生涯的转折点,标志着他开始从依附者向独立诸侯转变。

回顾刘备屡次投靠他人的历程,我们不难发现,他之所以能够在寄人篱下的情况下不被吞并,关键在于始终坚持独立性原则。他的投靠,既非盲目依附,亦非一味顺从,而是在良禽择木而栖的同时,积极寻求自身发展的机会,不断提升自身实力与影响力。这种策略,不仅是他在乱世中生存的手段,还是他徐图大业的主要谋略。

第一,刘备辗转于各个势力之间,始终想方设法建立、保持并发展自己的独立武装。

他深知,依附于强者虽可暂避风雨,但若失去自我,终将沦为他人附庸。因此,他巧妙地利用每一次机会,既借他人之力以壮己,又巧妙维系自我独立,逐步构建起属于自己的力量体系。

第二,刘备能忍受委屈,不挑活。

自公孙瓒始,无论是陶谦委以抗曹重任于小沛,吕布邀其共守小沛以防曹操与袁术,袁绍遣其至汝南策应后方以攻曹操,乃至刘表安置他于荆州北疆新野以拒曹军,他皆欣然领命。反正大佬让我做什么我就做什么,脏活累活都可以做,而且绝无二话。

第三,刘备能够打造高凝聚力的团队。

这是很多成功人士的特质。他们志向远大、格局大,故而能以和善包容的姿态对待他人,对部属的过失更是能够给予不寻常的宽容与理解。正如《孙子兵法》中所说的那样,“视卒如婴儿,故可与之赴深溪;视卒如爱子,故可与之俱死。”

第四,刘备化敌为友的能力非常强。

看三国史我们可以发现这样一个现象,即便是与刘备为敌者,亦往往难以对其心生恶感,反而在交锋之后,对其人格魅力有所钦佩。这源于刘备在战争中展现出的宽仁与节制,他从不滥杀无辜,不施暴政以震慑人心,反而在关键时刻,总是以道义为旗,行止间不失风骨与豪情,这在三国乱世中,是一种独特的“行为艺术”。

当然,刘备的驭人处世艺术,其中不乏真诚,不像坊间调侃那般,全是伪善,否则他不可能以微薄的资本,会聚四方英才,即便历经无数次挫败,团队依旧不散。

最终,刘备如同乱世中的一枚坚韧的铁核桃,任凭风雨飘摇,世事更迭,众多他所依附的豪杰纷纷陨落,他却笑到了最后。