地月对话:探索双星奇缘

徐义刚, 岩石学家,中国科学院院士,中国科学院广州地球化学研究所研究员、博士生导师,当选美国地球物理联合会会士、国际地球化学会会士和美国地质学会会士;主要从事地幔岩石学研究,具体包括克拉通破坏研究,地幔柱成因及相关的大火成岩省研究,东亚大地幔楔研究,嫦娥五号和嫦娥六号月样研究等;先后主持国家杰出青年科学基金和国家自然科学基金创新研究群体项目、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目、中国科学院B类先导专项、广东省基础与应用基础研究重大项目以及国家自然科学基金首批基础科学中心项目;发表SCI论文280多篇;获国家自然科学奖二等奖2项、省部级科学技术奖一等奖5项;领衔组建同位素地球化学国家重点实验室和中国科学院深地科学卓越创新中心,推动了我国深地和行星科学的发展。

人类社会发展的一个重要标志,就是我们进入了人类文明的阶段。人类文明是人类历史发展过程中知识创造的物质财富和精神财富的总和,它经历了从原始文明到农业文明,再到工业文明以及生态文明的发展阶段。在这一过程中,推动其发展的核心动力是生产力,更是我们人类生存和发展的需要。地球科学是一个非常庞大的自然科学体系,它是“数理化天地生”六大基础学科之一。地球科学具有两大任务,一方面是认识地球,另一方面是通过我们的研究造福人类。地球是一个极其复杂的系统——横向跨越数千万米,纵向贯穿数十亿年。这种跨越时空的高度复杂性,正是我们需要顶尖人才加入这一学科研究的重要原因。地球科学的范围很广,涵盖地理学、地质学、地球化学、地球物理、空间物理、大气科学、海洋科学、环境科学以及行星科学等领域。接下来,我们会一起了解地质学和行星科学两个部分的内容,其中还有少量的地理学、大气科学和海洋科学的知识,希望让大家从字里行间感受地球科学是如何照亮人类文明之路的。

地球科学如何照亮人类文明之路

地球和地球科学的故事

我理解的人类文明有三个要素,分别是认知、财富和规则。地球科学恰恰与这三个方面都相关。比如说我们通过认识自然来提升我们对自然的认知;利用对自然的认知,把石油、煤炭、矿产等从地球的各个角落里找出来,利用它们来创造人类社会的财富;最后以和谐的自然观来跟自然打交道,因为我们用了这些资源以后必然跟自然之间形成了某种关系,如果这个关系没有处理好,甚至突破临界点,那么后果可能难以设想。我们有理由相信,全球气候变化的加剧,很可能是我们在利用化石能源的过程中未能妥善处理与自然的关系所导致的结果。所以我们要通过预先制定某些规则以达到与自然和谐相处的目的。综上可知,地球科学在为人类文明做贡献或者照亮人类文明之路上有多种途径。以上三个方面都有我们地球科学家的身影和贡献。

第一个方面就是地质科学在认知方面的贡献。可以说没有地质学就没有进化论。我们是谁?我们从哪里来,到哪里去?这些也是人之所以为人的根本问题。在你学过部分生物学知识后,肯定会想到达尔文的物种起源学说,学说告诉我们人类的祖先是谁。在这里我想讲的其实是另外一个人,他的名字叫查尔斯·莱伊尔(Charles Lyell)。在他生活的时代,所有有关地球的知识都来自神创论,来自《圣经·创世纪》。当时的人们认为地球的年龄只有6000年,创造地球的是神,地球上能看到的很多物质都是诺亚大洪水暴发时诞生的,所以灾变论成了自然科学的主要理论。但是莱伊尔认为,地质构成不是这样的,他经过长期在欧洲各地的野外考察和对前人著作的潜心研究,认为地球的变化是各种外营力长期、缓慢作用的结果,这种“微弱”的地质作用有其一致性、均一性;他还认为地球的年龄当时至少有几亿年,具体说应该有3亿年 [1] 。因为这个“3亿年历史”的说法与达尔文提出的进化论中所指“需要足够长的时间尺度”不谋而合,所以我们说物种起源是牢牢根植于渐变论的知识体系中的。达尔文的确带上了当时刚刚出版的莱伊尔所著的《地质学原理》第一卷,进行了历时5年的环球科学考察。在《达尔文自传》中他说,莱伊尔的这本《地质学原理》对他的影响最为深远 [2] 。达尔文结束考察回到伦敦后,两人就成了挚友。之后,莱伊尔跟达尔文之间的书信往来是非常频繁的,莱伊尔给达尔文写了61封信,达尔文给莱伊尔更是写了219封信,所以在某种程度上莱伊尔可以说是达尔文的老师,以至于1875年莱伊尔去世时,达尔文说他在科学上所做的一切几乎都可归功于对莱伊尔伟大著作的研究。所以我们说,没有莱伊尔就没有达尔文,没有地质学就没有生物进化论。

事实上地球科学家在追溯生命起源的道路上始终没有停下脚步。克莱尔·卡梅伦·帕特森(Clair Cameron Patterson)在20世纪50年代用同位素地球化学的方法精确确定地球的年龄为45.5亿年。数十年后,我们用最新的分析设备重新测定,这个数字依然没有改变。这样高精度的科学论断,彻底推翻了神创论者坚信的地球历史6 000年学说。地质学家在38亿年的地层中,发现了最早的生命痕迹。后来在各种化石地层中发现的琳琅满目的生物化石,更为生命史诗增添了新的篇章。我现在跟中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的周忠和研究员一起研究热河生物群及其产出时的环境。热河生物群给我们提供了达尔文那个时代所不具备的研究条件,如恐龙向鸟类演化的化石证据。就像中华龙鸟、尾羽龙以及小盗龙,有些恐龙身上是长羽毛的,表明这是恐龙小型化的结果。我们还可以看到一些恐龙的爪子已经具备能抓住树干这样一个特点,反映了恐龙演化成鸟的过程。通过对这些化石开展研究,为生物群的进化,特别是从恐龙到鸟的进化提供了关键的物质证据。地质学家莫利斯·塔伊布(Maurice Taieb)领导的团队在东非的阿法尔洼地,发现了距今约318万年的南方古猿化石,这一关键发现为“人类从非洲走出”的学说奠定了重要科学基础。斯万特·帕博(Svante Pääbo)的贡献是将其开发的古DNA技术与化石研究相结合,在探索人类起源方面翻开了新的一页,他也因此获得了2022年的诺贝尔生理学或医学奖。

最早的生命痕迹

1977年,美国“阿尔文”号深潜器在东太平洋加拉帕戈斯海底进行海底地热异常调查,地质学家们意外发现,在水深约2 500米的热液喷口周围生长着大量的海底生物,这是以前人类所不知道的。这个例子告诉我们,“万物生长靠太阳”这个“真理”可能不完全正确,有一些生物是靠地球的“内能”来生存的,从此我们在探索地球深部的生命极限方面迈出了新的步伐。

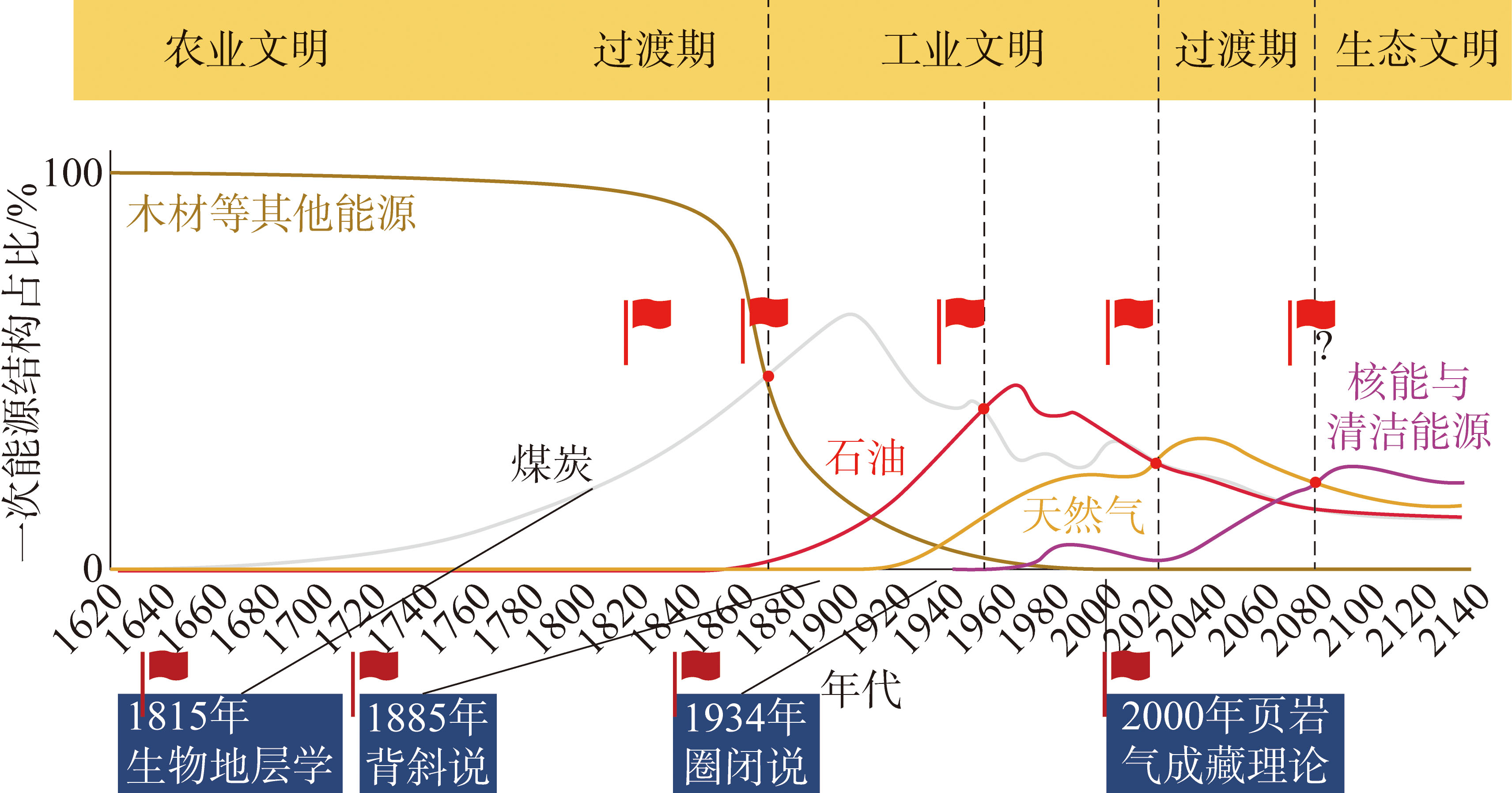

没有地质学,就没有现代工业革命

如果说煤炭点燃了第一次工业革命的“烈火”,石油是第二次工业革命的“血液”,而铀、锗、硅、锂、稀土等是第三次工业革命的“维生素”,那么在当今世界正经历以人工智能、大数据、物联网、云计算等为核心的第四次工业革命中,新型能源以及能源金属是物质基础。世界能源体系图谱的横坐标是时间,以20年为跨度,从1620年一直到2140年;纵坐标是一次能源的结构占比,图中清晰标注了从农业文明、工业文明到生态文明这一演进序列的大致时间节点。图上还画了很多的曲线,分别代表木材、煤炭、石油、天然气以及核能与清洁能源,及其在未来的世界能源中的占比。小红点表示一种能源取代另一种能源大致发生的时间节点,而这刚好跟两个文明之间交替的时间点是吻合的。由此可以看出,人类文明发展史其实也是一部资源的利用史。下图中小红旗所插的位置代表了经典的地质学原理的创建时间,它每一次都出现在小圆点之前(大概二三十年),这告诉我们每一次地质学原理的提出都发生在能源更替之前,证明了地质学基础研究对文明更替的促进作用。因此,我们可以说地质学为世界能源结构的转型提供了关键的科学依据与技术支撑。

世界能源体系图谱以及不同能源消耗随时间的变化

我们必须承认全球90%的石油都来自海相地层。而中国大陆中生代以来的地层多是陆相地层。正是出于这个原因,早在1921年,美国教授就把“贫油论”的帽子扣在了中国头上,认为中国是不可能产油的。对此三位中国科学家潘忠祥、李四光和黄汲清提出了中国陆相沉积可生油的理论(以下简称“陆相生油论”),为石油勘探提供了关键科学依据。正是基于他们的持续研究与坚守,在中华人民共和国成立10周年之际,大庆油田被发现,从此我们国家的石油工业得以兴起。若没有陆相生油论,现在马路上跑的公共汽车可能还是顶着一个“大气包”的车,更不会有我们国家的现代化工业体系。近10年,全球重大油气的发现集中在大陆边缘,海相生油论认为不可能产油的地方,变成了人类现在从地球上获取化石能源最主要的地方。由此可见,中国科学家提出的陆相生油论在世界范围内产生了巨大的辐射作用。

人类文明发展史也是一部资源利用史,伴随着工业化的进程,人类对矿产资源的消费量呈S形增长,资源利用的种类也从原先大概只有6种金属,变成了现在的五十余种金属,比如我们用的平板电脑或者手机,在制造时就至少使用了二十几种金属,地质学家为这些矿产资源的发现立下了汗马功劳。在中华人民共和国成立后第一个五年计划期间,国家的重点建设项目中有一半是建设资源型城市,有53个城市因矿而兴,资源型城市的建设为我国建立独立完整的工业体系立下了汗马功劳。1954年,中央给时任地质部部长李四光下达了绝密的任务,要找铀矿石。8个月以后,找矿队伍在广西富钟发现了铀矿石。毛主席见到这块铀矿标本后,当场表示中国要造原子弹,中国核工业开始起步。作为战略决策的实物见证,这块中国核工业的“开业之石”承载了我国突破核技术封锁、实现“两弹一艇”重大成就的历史记忆。

改变世界地图和板块构造图

现在大家手机的导航软件里都有地图,这是我们人类文明史上最伟大的构想之一。它是用科学的符号、精准的地图投影系统和综合的表达方法,对地理世界的空间结构关系的图形描述。有一本书叫《改变世界的100幅地图》,我读了以后也深以为然:比如说1492年,哥伦布率领3艘船组成的船队,带着托勒密绘制的世界地图,从西班牙一路西行,航行中发现了美洲大陆 [3] 。后来欧洲人持续向美洲迁移,掀起了人类迁移史上的第三次高潮。当我们把地理学上的地图与地质学上的生物地层结合在一起时,就成了第一张地质图。绘制第一张地质图的人叫威廉·史密斯(William Smith),他在1815年绘制了英格兰、威尔士和部分苏格兰地区的地质图。我认为这张地质图称得上是改变世界的地图,因为正是从这张地质图开始,地图成为一个重要的科学研究工具,而不只是一个地理及导航工具。地图也引出了伟大的科学发现,魏格纳(Wegener)躺在病床上时常常出神地盯着墙上的世界地图,他发现了一个十分有趣的现象:大西洋两岸,特别是非洲与南美洲的海岸轮廓非常相似,它们可以像拼图一样拼在一起,大西洋是板块张裂形成的。这就是1912年他提出的关于地壳运动和大洲分布的假说——大陆漂移说。非常遗憾的是,1930年魏格纳在格陵兰岛考察遇难的时候,这样一个伟大的理论仍无法改变当时流行的固定论者的地球观。在他去世27年后,另一张地图使得这个伟大的学说“复活”。美国哥伦比亚大学的玛丽·萨普(Marie Tharp)通过分析回声测深数据绘制出首幅详细的大西洋海底地形图,首次揭示了大西洋中脊及其中央裂谷的连续地貌特征。“洋中脊的发现动摇了地质学的基础。”说这句话的是哈里·哈蒙德·赫斯(Harry Hammond Hess),一位美国地质学家。受此启发,赫斯于1962年在魏格纳大陆漂移说的基础上,提出了海底扩张说,即大洋在洋中脊向两侧对称“生长”,地幔对流是海底扩张的驱动力。海底扩张说后来被海底磁条带的发现所验证。该学说较好地解释了一系列海洋地质、地球物理现象,复兴了大陆漂移说,为新兴的板块构造说奠定了基础。板块构造说之所以能深刻改变世界,在于其一系列具有里程碑意义的科学突破:它不仅精准预测了全球多数火山与地震的发生位置,系统揭示了主要矿产资源的分布规律,而且阐明了板块活动与地球宜居性、生命起源之间的内在关联。正因为如此,板块构造说和量子力学、分子生物学以及相对论一起,被誉为20世纪自然科学四大奠基性理论。

如今,地图通过与人工智能、卫星导航技术深度融合,已从传统工具升级为智能地图这一新兴形态,深刻影响着我们的日常生活。2024年上半年,全国11家主要电子地图服务供应商提供位置服务日均超过1万亿次。但即使在这个时候,地球科学家的作用依然不容小觑。智能地图中依然用到了许多地球科学知识,比如说地球的参考系提供了空间基准的参考、地球板块运动监测提供了运控点的坐标、地球重力模型参与了轨道确定的计算。北斗卫星导航系统副总设计师杨元喜院士曾告诉我,如果在发生空难的情况下使用我们的北斗国际搜救系统,那么可以在1秒内实现20米精度之内的快速定位。听后我们不禁要为中国科技的长足进步点赞。

未来我们还能做些什么?

通过以上这些事例,我们感受到了地球科学的魅力。那未来我们还能做些什么?其实地球科学“肩负”着很多的社会责任。如果我们把地球46亿年的历史浓缩成一天的话,我们人类出现的时间就是这一天中的最后一分钟,我们人类文明出现的时间就是这一天当中最后的几秒钟。但是在这短短的几秒钟时间里,人类已经创造了无数的辉煌,同时也对地球系统造成了不可逆转的影响,比如环境退化、城市扩张、资源枯竭、全球变暖、灾害频发、生物多样性减少,甚至有些科学家认为地球正在进入第六次生物大灭绝时代,很多无节制、不科学的人类活动给社会和生态造成了严重破坏。在这个交织着人类文明冲突、资源分配矛盾等多重挑战的复杂世界里,地球科学家还有很多事情可以做。

全球经济最发达的地区往往也是全球电力消费最多的区域——大规模用电必然伴随对铜资源的大量需求,而全球能源转型进程更进一步推高了铜资源的战略需求强度。在2060年的时候,我们对铜的需求量会是现在的两倍,所以地质学家还需要发现更多的铜矿才能支撑未来社会的发展。在1957—1958年国际地球物理年期间,美国斯克里普斯海洋研究所的查尔斯·D.基林(Charles D.Keeling)开始了大气二氧化碳的长期观测,在夏威夷冒纳罗亚观测站获得了全球最长的大气二氧化碳浓度观测曲线(著名的基林曲线),为我们研究全球变暖背后的科学机理提供了科学证据。现在我们知道,节能减排是我们的责任,须减少温室气体排放,以可持续的方式进行消费和生产,管理地球的自然资源,在气候变化问题上立即采取行动,使地球能够满足今世后代的生存需求。地球科学家在这项任务中依然扮演着重要的角色,我们不仅要寻找新的关键替代资源,还要为实现温室气体近零排放目标提供科学支撑。所以从某种程度上来说,拯救世界,地球科学家任重道远。同样,人类社会还面临着各种各样的自然灾害,包括滑坡、地震、火山、磁暴、热带气旋、极端高温等,所以增强人类文明抵御自然灾害的能力也需要地球科学家的贡献。莱伊尔曾说过,“现在是理解过去的钥匙”,现在我们知道,只有了解过去才能预测未来。

大国的崛起之路需要海洋科技的保驾护航。马汉(Mahan)的“海权论”提出,谁能有效控制海洋,谁就会成为世界强国。后来人类发明了现代潜艇,再后来美国拥有了世界第一强的海军。在第二次世界大战期间,气象学教授斯塔格(Stag)领导的气象组实现了对海浪和海流的预报,帮助盟军成功登陆诺曼底,改变了世界的格局。即使在“冷战”期间,美国依然没有放弃对海洋的控制,发明了“阿尔文”号深潜器,倡导了国际大洋发现计划(IODP),查明并验证了海洋深部生物圈和天然气水合物。这些案例告诉我们,只有突破海洋核心装备和关键技术,才能实现我国深海进入、深海探测和深海开发“三步走”的国家深海战略。

未来地球科学发展其实还有很多新担当。作为中国人,我们一定要以科技强国为己任,维护中华文明的永续发展。作为地球人,我们更要不断践行地球和人类命运共同体的理念,为地球的和谐可持续发展贡献我们的智慧。

从“阿波罗”到“嫦娥”探月

我们知道地球是太阳系中目前所知的唯一确认有生命的宜居星球。之所以宜居,是因为它有足够的水、大气、适合的气温,这些都是生命起源和持续的必要条件。科学家在太阳系画了一个宜居带,宜居带中有3个“孪生兄弟”——金星、地球和火星。尽管它们都在宜居带,但遗憾的是只有地球的年均气温最适宜。相较而言,金星是一个“失控”的星球,它的表面气温最高可达462摄氏度,火星则是一个“冰室”星球,表面年均气温为零下63摄氏度。地球宜居的另一个重要原因是地球内部有一个非常活跃的内核,内核的运行产生了磁场,磁场帮助地球阻挡了太阳风和太阳宇宙射线——太阳往外喷射的高能带电粒子。如果这些带电粒子喷射到地球上,任何生命都无法承受。地磁场阻挡了太阳风和太阳宇宙射线,也有助于保护大气层免受太阳风的直接冲击。这个活跃的地球内核保护了地球,使得地球成为太阳系中唯一宜居的星球。

月球不是一个宜居星球,因为它的表面几乎没有大气,稀薄状态接近真空;月球表面的环境极端恶劣,月表温差高达300多摄氏度;它没有地球那样的全球性偶极磁场,太阳风和太阳宇宙射线辐射非常强烈,因此宇航员到了月球一定要穿宇航服。此外,液态水不能在月球表面存在,不过在月球的南北两极有一些太阳永远照不到的地方,可能存在一些水冰。近年来,研究人员曾通过光谱学手段看到那里有水冰,但是还没有采集到实物,我国嫦娥七号的任务之一就是去月球南极寻找水冰。月球和地球之间其实相隔很远,平均距离约为38.4万千米;月球的直径是地球的四分之一;质量是地球的八十一分之一;平均密度只有地球的约60%,重力只有地球的六分之一,所以月球比地球小得多,能量也比地球散失得快。

潮汐锁定和月壤

由于潮汐锁定,月球永远以同一面对着地球,我们把这一面叫作正面。正面的月球图中大部分呈现黑色,而月球背面基本上呈现白色。背面略带黑色阴影的地方叫南极-艾特肯盆地,嫦娥六号的样品就来自这个撞击盆地。月球正面和背面在地形、地貌、地壳厚度和火山作用等方面都存在较大的差异,具有二分性。现在我们对月球二分结构的认识还非常浅显,但这是一个重大的科学问题。我们把月球表面暗色的地方叫作月海,白色的地方叫作高地,除此之外还有无数个陨石撞击坑。这些陨石撞击坑中直径大于300千米的有40多个,大于1千米的约有30 000个,而直径大于1米的约有3万亿个。如果算上微陨石撞击坑,那就真的数也数不清了,这也是月球和地球不一样的地方。其实早期的地球上也有很多陨石撞击坑,但是因为地球是活动的,漫长的地质过程早已把这些坑抹平了。

月球正面,暗色区域为月海,白色区域为高地,还有密密麻麻的陨石撞击坑

嫦娥五号和嫦娥六号返回的样品均为月壤,它跟地球上的土壤是不一样的。地球上的土壤是通过水、微生物等的作用形成的,但是月球上没有水,也没有生物圈,所以月壤的形成机制跟地球土壤的形成机制完全不一样。由于月球没有大气圈,没有磁场,因此太阳风和太阳粒子可以直接轰击月球表面。月球表面长期受到陨石和微陨石撞击、太阳风粒子和高能宇宙射线引起的太空风化作用,以及昼夜温差变化导致的热胀冷缩破碎作用过程,使月球表面广泛形成一层月壤层。通常月海月壤的厚度为4~5米,而高地上的月壤可以达到十几米。月球上虽然没有水,但是它的矿物颗粒表面有一些太阳风中的氢离子,这些氢离子如果跟氧结合,就有可能会变成水,这也是未来人类在月球上建立基地时可以利用的一种资源。

认识地球和类地行星早期演化的钥匙

为什么要探测月球?因为它是认识地球和类地行星早期演化的钥匙。月球“保存”着地-月系统最早一段时间的演化历史,月球的地质时钟大约在30亿年前停止了,所以它记录的所有地质现象都是30亿年以前的,而我们想要在地球上要找到一块30亿年以前的石头是非常难的。迄今为止,全球只有五六个地方找到了距今40亿年的岩石,只在澳大利亚杰克山(Jack Hills)找到了距今44亿年的矿物。正因为如此,我们更要研究月球,这是第一个科学价值。月球的第二个科学价值体现在其资源的开发利用潜力——这些资源经开采和利用后,可为地球的发展提供重要支撑。月球上有大量的物质资源,如丰富的钛和氦,这些都是人类发展所需要的。如果未来要探索火星,月球有可能变成一个“中转站”,我们可以在月球上建立基地,从这里再向太空深处进军。从历史的角度来看,探测月球其实是美苏军备竞赛的产物。美苏争霸期间,苏联在1957年10月4日发射了人类历史上第一颗人造卫星“斯普特尼克1”号(Sputnik-1),俄语名意为“旅行者”;1961年4月,加加林成为第一位进入太空的宇航员。这时美国着急了,1961年5月25日,肯尼迪总统在国会发表演说,提出美国将在60年代末把人送上月球,再把人安全带回地球。这在当时是一个近乎疯狂的想法,历史上把这个时刻叫作“斯普特尼克”时刻(Sputnik Moment),现在这个词被广泛用于形容在科技、军事或其他领域,当一个国家或组织意识到自己在关键领域落后于竞争对手时,所面临的巨大挑战和压力,以及由此产生的紧迫感和行动需求。后来美国有了“阿波罗”计划,但是他们为什么没有用月亮女神的名字,即“阿尔忒弥斯”,而用了“阿波罗”作为载人登月计划的名称?我对此一直感到不解,猜想可能是因为登月计划并不是去探索月亮本身,而是去探索月球表面和其他天体,因此用“阿波罗”这个名字更符合计划的目的和象征意义。从此以后,月球就非常热闹了,全球多国纷纷展开了一系列探月项目。2004年1月,嫦娥工程正式立项,拉开了中国月球与深空探测的序幕。

宇航员是如何登月的?

人类在月球上留下的第一个足迹。“阿波罗”11号的宇航员尼尔·奥尔登·阿姆斯特朗(Neil Alden Armstrong)说:“这是我个人的一小步,却是全人类的一大步。”

宇航员是通过飞船登月的。首先让宇航员乘坐发射器脱离地球,进入月球轨道,这时候需要达到约10.9千米/秒的地月转移轨道速度,才能够进入月球轨道。这种发射器就是火箭。美国拥有众多性能强劲的火箭型号,我国的长征五号运载火箭同样展现出卓越的技术实力。登月计划成功的关键是运载火箭工程的成功。嫦娥五号的发射曾因火箭问题被推迟了两次。月球探测器通常包括着陆器、上升器、返回器和轨道器。当宇航员乘坐探测器到达月球轨道时,着陆器把宇航员和上升器带到月球表面,轨道器和返回器则绕月球继续运行。完成月面考察任务后,上升器与着陆器分离,随后携带采集的样本和宇航员一起从月球表面起飞,进入绕月轨道,并与原先就在那里的轨道器和返回器对接,此时样本和宇航员会转移到返回器中,接下来返回器负责把宇航员和样本带回地球。

“阿波罗”计划带来的科学遗产

“阿波罗”计划共从月球采回了382千克岩石样品,这些岩石样品被分成三类:第一类来自高地的斜长岩,是白色的;第二类来自月海的火山岩——月海玄武岩;第三类是与陨石撞击坑相关的角砾岩。对这三类岩石的研究获得了三大科学发现。第一个科学发现是大碰撞说:有一个跟火星差不多大的行星,约在45亿年前跟原始地球发生了撞击,形成了无数熔融状态的碎块,这些碎块慢慢冷却、吸聚后变成了月球。所以地球和月球从某种程度上来说是有联系的,具有亲缘性。第二个科学发现是岩浆洋假说:在月球形成初期,岩浆洋覆盖了整个月球,在岩浆洋冷却过程中,重的矿物如橄榄石、辉石下沉成为月幔,轻的矿物如斜长石上浮成为月壳,残余熔体形成克里普层,最终演化成现今月球的层圈结构。岩浆洋假说对理解月球的演化至关重要。第三个科学发现是找到了晚期强烈撞击事件的第一个证据——所谓晚期强烈撞击事件,是指于41亿年前至38亿年前,大量小行星撞击月球的事件,这些小行星在39亿年前撞击月球的频率达到峰值。前文提到的月球正面的月海盆地,大部分都是在39亿年前形成的。这些都是“阿波罗”计划给我们留下的科学遗产。

除了这三大科学发现以外,“阿波罗”计划还实现了人类在月球上行走的壮举,激励了几代人。在“阿波罗”计划实施50周年之际,《科学》( Science )杂志主编写了一篇名为《“阿波罗”时代的孩子》(A child of Apollo)的社论。文中提到,阿姆斯特朗成功登月给当时只有11岁的他带来了极大的震撼,这种坚持和追求梦想的精神激励了一代人崇尚科学、热爱科学,甚至投身到科学事业中去。我坚信,中国正在推进的嫦娥工程,必将激励更多青少年将个人理想融入国家科技创新事业,在星辰大海的征途上书写青春华章。“阿波罗”11号上使用的“阿波罗”制导计算机虽然仅有现代计算器的运算能力,却成功支撑了人类首次登月的壮举。“阿波罗”计划的实施倒逼了许多关键技术的跨越式发展,是科学和技术完美耦合的典范。

嫦娥工程及其对人类探月的独特贡献

2004年,中国的月球探测工程全面启动。我们知道,中国自古就有“嫦娥奔月”的宏愿。在中国古代,月亮又名蟾宫,传说中上面还有玉兔。将探月工程命名为“嫦娥工程”,寄予了人类对月球的美好遐想。嫦娥工程1~3期设计的绕、落、回三步走已经完美收官。嫦娥一号、二号率先完成绕月探测,构建了月球全球影像与资源图谱;嫦娥三号实现了人类探测器首次月面软着陆;嫦娥四号突破了地月通信瓶颈,完成世界首次月背软着陆;嫦娥五号、六号分别采集了1 731克和1 935.3克月壤样品,并成功将这些样品带回地球。特别值得一提的是,嫦娥六号是人类第一次从月背采样并带回地球的探测器。我是研究地球化学的,有样品是开展相关研究的前提,看到带回的样品,激动和自豪之情油然而生。乍一看,月壤就像一把土,很细,接下来研究人员要分析这些样品的年龄和成分,还有它们的物理和化学性质。

嫦娥五号带回的月壤样品

我国研究人员通过对嫦娥五号带回的月壤样品开展研究后,发现月球在20亿年前还有火山喷发活动,由此将月球最年轻岩浆活动时间修正为(20.30±0.04)亿年前。目前,对嫦娥六号带回的月壤样品的研究还在继续,而现阶段的研究成果刷新了人类对月球热演化机制和地质历史的认知:月球背面同正面一样有年轻的火山活动,但背面的火山岩成分与正面的火山岩成分有一些差异,这为理解月球的二分性提供了重要信息,当然我们需要开展更深入、更系统的研究,才能逐步揭示这些科学问题的本质。

千万不要低估人类探索未知的决心

“阿波罗”计划的成功虽令人振奋,但以现代技术视角审视,当时人类运用的科学技术其实相当有限,所以永远不要低估人类探索未知的决心。“梦虽遥,追则能达。愿虽艰,持则可圆。”嫦娥四号首次揭开了月背的神秘面纱,天问一号、神舟系列继续探究更加遥远的深空……中国的航天人在太空书写了一个个神话,“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路、“祝融”探火、“天和”遨游星辰,未来嫦娥七号要到月球南极探测水冰,嫦娥八号要建设国际月球科研站基本型的重要组成部分,天问三号计划于2028年前后发射,到2031年实现火星样品返回地球。放眼未来,人类的下一次征程已经近在眼前。

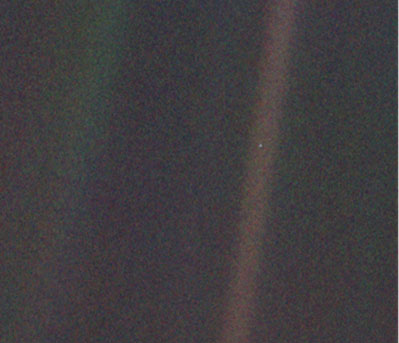

在这张“旅行者”1号从60亿千米外拍摄的照片中,我们的地球就是一个暗淡的蓝点(pale blue dot)。卡尔·萨根(Carl Sagan)博士在看到这张照片后感慨道,你所爱的每个人,你认识的每一个人,听说过的每一个人,都住在这里,因此所有居住在这个星球的人类,有责任更好地相处,并且珍惜和保护这个淡蓝色光点,因为这是我们人类所知无垠宇宙中唯一的家园。如果再近一点,从38万千米远处看我们的地球的话,是这个样子:我们看了大陆、海洋、冰盖,这是一个蓝色的星球,在太阳系也是绝无仅有的。看到这张照片,大家都能感受到地球的美丽。作为研究地球的广大科技工作者中的一员,我和大家一样,欣喜万分。

“旅行者”1号从64亿千米外拍摄的地球照片

从月球看地球

结语

地球科学与探月工程是人类探索宇宙、认识自我的关键阶梯。从破解地球年龄密码,到发现月球20亿年前的火山活动,每一次科学突破都在拓宽人类认知的边界。如今,地球面临生态危机,深空探索充满未知挑战,这要求我们以更坚定的决心发展地球科学,在守护家园的同时,向着星辰大海不断迈进。探月工程不仅是科技实力的彰显,更是人类探索未知、突破极限的生动写照。未来,我们需传承先辈的探索精神,以科学为舟、以创新为帆,在守护地球与探索宇宙的征程中,书写人类文明的崭新篇章。

精彩问答Q&A

1.人类有可能钻穿地球吗?

目前人类钻探的极限深度是12.2千米,而地球的平均半径为6 371千米;而且地球内部的温度随着深度的增加如坐火箭一般直线飙升,核心温度甚至高达约6 000摄氏度呢!现有的材料、技术在这样的高温面前,就像小冰块遇到大火炉,根本扛不住。所以,想要钻穿地球,几乎是天方夜谭。

2.如果不考虑成本,地月之间的太空电梯多久能建成?

地月之间相距约38.4万千米,因此建设太空电梯不太现实。在地月之间穿梭得靠宇宙飞船。人类早在1969年就实现了载人登月并安全返回,中国计划于2030年前实现载人登月。

3.地质学家是如何确定各个地层的年龄的?

早期,科学家靠古生物化石来确定相对年代,就像根据古老生物留下的“时间脚印”来判断地层沉积的先后顺序。而现在,利用同位素地球化学技术就能精确测定地层的绝对年龄!这就好比给地层装上了精确的“时间钟表”,揭开了地质历史研究的神秘面纱。

4.我们可以准确预测人类的灭亡时间吗?

星球的寿命可以通过能量消耗等因素来估算,就像计算一台巨大机器的使用寿命一样。但是生命灭绝的原因可复杂啦,自然环境变化、地外天体撞击等都可能是“幕后黑手”。目前科学界对生物大灭绝的机制还像雾里看花一样,不太清楚,还需要大家一起努力探索。

5.地球每几十万年会发生一次磁极倒转,这是什么原因?

我们知道现在的南极和北极,但地质历史上的地磁极跟我们现在的地理磁极有时候是不一样的。磁极倒转发生时,地球总磁场和偶极场的强度将显著降低,而多极子场将得到增强,在地球表面会出现多个随机分布的磁极。磁极倒转是地球科学研究中的一个未解难题,到目前为止我们还不知道是什么原因,期待未来有更多年轻人加入,来共解这个未解之谜。

6.人类是怎么知道地核的样子的?

用地震波探测技术,地震波就像一群勇敢的探险家,在地球内部不同介质中传播,科学家通过分析它们带回来的“情报”,就能推断出地核的物质状态和结构特征,这就是地球物理学的神奇之处,能帮助我们揭开地球深部的奥秘。

7.月壤看上去和我们的土壤很像,能种菜吗?

月壤就像一个缺乏生命元素的“贫瘠之地”,没有水、微生物和必要的营养元素,没办法像地球土壤一样让植物茁壮成长。不过,月壤中也蕴含着丰富的资源,如钛、氦-3等,对未来的国际月球科研站建设和深空探索来说,可是个“宝藏”。

8.为什么在阿姆斯特朗登上月球之后,很长一段时间没有人类再登月?

“阿波罗”计划在完成6次登月任务后,出于政治、经济等多方面因素,就像跑累了的马拉松选手一样停下了脚步。而近年来,随着中国嫦娥工程等国际航天项目的蓬勃发展,太空探索重新成为全球瞩目的焦点,新一轮的航天竞争也在推动着人类向更遥远的宇宙空间大步迈进。

9.关于金星,它可不可能是一个外星文明的产物?

到底有没有地外生命是一个很复杂的问题,人类一直在努力探索。其实美国在20世纪70年代发射了一个叫“旅行者”1号的探测器,它除了开展科学探测以外,还携带了一张表面镀金、内藏金刚石唱针的铜质磁盘唱片。唱片的内容包括用55种人类语言录制的问候语和各类音乐,在“旅行者”1号的旅行过程中播放。如果有外星人,当他们听到这样一个从人类文明带去的“问候”,肯定会回复我们。遗憾的是,到目前为止,我们还没有接收到任何来自外星人的信息。由于迄今为止我们还没有探测到地外生命,因此金星就不可能是外星文明的产物。

参考文献

[1]莱伊尔.地质学原理[M].徐韦曼,译.北京:北京大学出版社,2008.

[2]查尔斯·达尔文.达尔文自传:汉英[M].汪莉雅,黄群,孙淼,译.北京:中国科学技术出版社,2023.

[3]杰里米·哈伍德.改变世界的100幅地图[M].孙吉虹,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2010.