编者的话

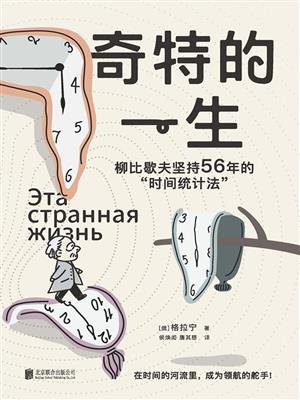

最初知道《奇特的一生》,是通过李笑来《把时间当作朋友》一书,该书讲述苏联科学家柳比歇夫将自己的一生用时间来计划。怎么看都觉得此人必是奇葩,每天都记录自己哪块儿花了多长时间,岂不是要把自己累死?而看到笑来老师采用“时间统计法”规划生活的效果,并庆幸遇到柳比歇夫这样一位了不起的老师时,我习惯性的挑剔与漫不经心闭嘴了。

于是到处去找全文来看,找来找去只从网上找到电子版,初看时觉得真够无聊的,怎么还不进入“时间统计法”的主题呢?忍着看了十几页,差点就放弃了。熬过前两章后,开始觉得有意思了,再看每一页,觉得都像遗落的珍珠,平实、朴素的文字熠熠生辉。读书向来会产生焦虑的我,读《奇特的一生》安静了下来。

看完书,我开始寻找这本书的译者。不太好找,不过功夫不负有心人,终于在一篇名为《日常生活中的极乐岛》的博文中找到了译者的名字,他是老翻译家侯焕闳,而博主张宁是他的学生。张宁又恰好是我大学同学闫方博的研究生导师。这些巧合,现在想来真是非常有趣,也感谢每一个默默为我提供帮助的人。

2012年的一个雪天,我登门拜访侯老师,80岁的老先生精神矍铄,精神头十足地跟我讲这本书中文译本的由来。1978年,侯老师跟唐其慈老师摘译了一部分,由北师大苏联文学研究所当作内部材料刊登出来,反响很大,1979年外国文学出版社全文出版。这是20世纪六七十年代以来,中国出版的第一本苏联文学作品。据说当时广受欢迎,印刷量超过14万册(畅销书啊)!

遗憾的是,自从2001年海燕出版社出版该书后,就再没有新版本了。得知2013年再版的消息,两位老师一直激动地对我说谢谢,而我早感动得一塌糊涂了。

类似于我这样的读者,在豆瓣上到处都是。一本绝版近15年的书,豆瓣上评分8.5,2600+的人评价,7000+的人想读,真令人惊讶。这也说明,这么一本几乎遗失的明珠般的书,自己有着旺盛的生命力,人们通过口碑不断传递着好内容。

作为一个从来都不知道时间花到哪里去了的家伙,我也尝试做时间统计。刚做了没几天,就放弃了。真的,“时间统计法”一点都不稀奇,甚至太过枯燥了。而柳比歇夫能56年如一日地坚持,为什么?

其实,这跟技巧无关,而跟人生志向、人生目标密切相关。因此,本书对我们的价值,并不仅仅在于时间管理,而在于引发人们去思考自己的人生究竟该如何规划,就像作者格拉宁结尾时说:“看来应当由每个人自己来制订自己的时间使用法,但不管怎样都应当深思一下自己的生活在怎样度过。”

或许,我们永远学不会用时间统计法,永远不能成为柳比歇夫这样一个人,但至少,我们要知道,在这个世界上,有这样一个光辉的人曾经存在过,他自己设定了很好的一生。好像在茫茫人海中,看到这样一个人,你觉得,甚至自己都亮了。