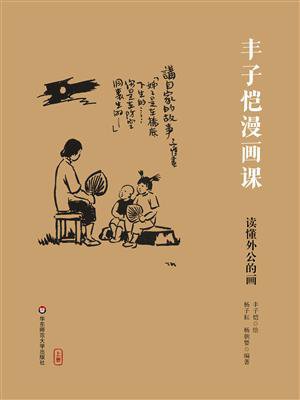

子恺漫画的起源

1924年,丰子恺在朱自清、俞平伯主办的刊物《我们的七月》上发表取材于宋代文学家谢逸《千秋岁·咏夏景》的《人散后,一钩新月天如水》,并明确注明“漫画 子恺笔”。这幅画得到了上海《文学周报》主编郑振铎的高度赞赏,他写道:“我的情丝被他带到一个诗的仙境,我的心上感到一种说不出的美感,这时所得的印象,较之我读那首《千秋岁》(谢无逸作,咏夏景)为尤深”。

值得探讨的是,在《我们的七月》上发表作品的人,包括俞平伯、朱自清、叶圣陶、刘大白等,都没有署名,唯一的例外是丰子恺。为什么唯有丰子恺署名?是当时丰先生有不同意见?按丰先生一向随和的脾性似不可能;还是朱自清或者俞平伯觉得有必要把丰子恺推荐给读者?再或者当时急于出版无法及时征求丰先生的意见?这些现在已难以考证。正是这“难以考证”的署名,正是这独此一人的署名,使郑振铎先生“记下了‘子恺’的名字”,也使“子恺漫画”得以流传至今。