嘑尔与之与蹴尔与之

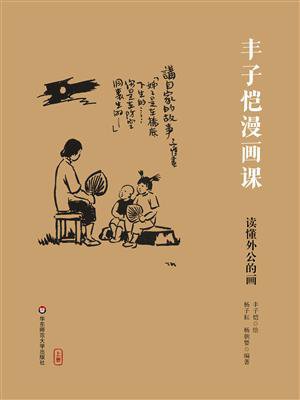

《嘑尔而与之,行道之人弗受》与《蹴尔而与之,乞人不屑也》,画题均出自《孟子·告子上》:

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。嘑尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤?向为身死而不受,今为宫室之美为之;向为身死而不受,今为妻妾之奉为之;向为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

这里的“嘑尔”意为“呵斥”,“蹴”是踩踏的意思,如果非常没有礼貌地吆喝着要给行人施舍,即使是琼浆玉液,行人也不愿接受;如果用脚踢给别人食物,即使是乞丐也会由于这种轻蔑的态度而不肯接受。丰子恺在《杀身成仁》这篇文章中谈到孟子的这段文字,他说:“舍小我以全大我,轻身体而重精神,不独志士仁人如此,一般人都有如此的倾向。……‘嘑尔而与之,行道之人勿受。蹴尔而与之,乞人不屑也。’这就是前面所谓照道理可以吃,方才肯吃。照道理活不得,情愿死去。”这与丰子恺坚定地率领全家老小踏上逃难之路是一个道理,也就是丰先生所言:宁做流浪汉,不做亡国奴。