一

前一阵子,我到外地旅行,顺路拜访了一位老友。我与他暌违多年,这次见面,他已结婚生子,过得十分幸福。当天他留我在他的家里共进晚餐,我便恭敬不如从命。

客厅里,电视中正在播放一部新电影的宣传片。朋友的夫人端着饭菜走进客厅,说:“我很喜欢的一个演员参演了这部电影,好想赶紧去看看啊。”

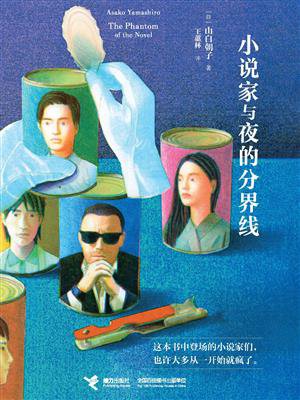

“我也很期待呢。我跟这部电影的原作小说家做过一次对谈,他叫Y先生。”我是一名小说家,虽然名气不大,收入却也足够维持生计。在出版业界里混得久了,我自然结识了各式各样的小说家,而Y先生便是其中之一。

那个宣传片的时长大约有三十秒。从影像片段当中,我隐约可以看出原作小说的风貌。这部小说是Y先生出版的第三十五部,也是他最负盛名的一部佳作。

“拍成电影以后,原作是不是会卖得更好啊?”

“好像销量确实会上涨。”

“我真的很崇拜会写小说的人。小说家这种工作,只有受到神明特殊眷顾的大天才,才能干得了吧。他们和我们这样的凡夫俗子根本就不是同一人种,他们肯定都过得超级幸福吧。”

听了这位夫人的话,我一时间无言以对。

因为,到目前为止,我还从来没有见到过一个幸福的作家。

特别是Y先生。他与很多作家一样,过着与幸福完全无关的日子。

X X X

Y先生很年轻,比我小了整整两轮。他有一个出版界公认的特点,那就是“创作速度异常之快”。

巅峰期的时候,他一个月就能出版一本小说。当时,书店的新书专柜里面每个月都有他的作品,坊间甚至流传起了这样的阴谋论:“Y先生”其实并不是一个人,而是由多个写手所共用的笔名。

Y先生是个彻头彻尾的“蒙面作家”,既不参加出版社的聚会,也从未公开过自己的照片。他从不接随笔或书评的约稿,不写后记,也几乎不怎么接受采访。出版圈子内部见过他的人屈指可数,大家都觉得他神秘兮兮。当然,可能正是因为这样,说Y先生是“由多个写手所共用的笔名”的阴谋论才会显得有些可信。

话说回来,一个月就能出一本书的速度实在太恐怖了。因为,在这一个月的时间里,他不仅需要每天持续不断地写,还得设法挤出时间推敲文字、修改编辑返还的校样,以及构思下一部作品的梗概。就算他把生活中的每一分每一秒都拿来写作,感觉时间也是不够用的。

顺带说下我自己的速度——我一天能写满七张稿纸

,就算是好的了。在进展不顺利的日子里,我一天可能只写得出三张稿纸的量。有时我还会偷个小懒,心想昨天已经努力过了,要不今天还是出去玩吧。这导致我一年基本只能出一本书。

,就算是好的了。在进展不顺利的日子里,我一天可能只写得出三张稿纸的量。有时我还会偷个小懒,心想昨天已经努力过了,要不今天还是出去玩吧。这导致我一年基本只能出一本书。

Y先生不仅写作速度快,能驾驭的小说类型也很多。世界上有一类作家,他们会将自己的毕生精力都奉献给某种特定的文学类型。比如,某些作家终其一生只写恋爱小说,某些作家则永远埋头创作本格推理

小说。但Y先生却与他们完全相反——人家上个月刚推出了一本言情剧一样的小说,这个月却改为写历史小说了;瞅瞅下个月的出版清单,一部科幻作品赫然在列。他每个月都在挑战各种不同的文学类型。

小说。但Y先生却与他们完全相反——人家上个月刚推出了一本言情剧一样的小说,这个月却改为写历史小说了;瞅瞅下个月的出版清单,一部科幻作品赫然在列。他每个月都在挑战各种不同的文学类型。

有些比较严厉的读者对他的评价并不高,说他的作品属于“广而浅”的类型。诚然,Y先生的小说大都挺有意思的,不管他写什么,都能让人津津有味地看完——但也仅此而已,没有更多惊喜了。

无论是哪种文学类型,Y先生与那些仿佛求道者般在同一条创作道路上不断探索、精益求精的作家相比,写出来的东西都显得有些不够深刻,容易被该领域的资深读者看轻。然而凡事皆有两面,他的作品虽然深度不够,但通俗性强,更容易被社会一般大众接受。很多读者正是在读了他的作品以后,才开始对某种文学类型感兴趣。对于他们来说,他的作品可谓是引领他们进入一片新天地的入门书。

这位写作速度令人叹为观止、什么文学类型都能信手拈来的小说制造者,到底是个怎样的人呢?其实我一直都对他挺好奇的。很幸运,我得到了一个认识他的机会。

那是好多年前的事了。有一天,我的责任编辑忽然对我提出了这样一个请求:“您能不能跟Y老师做一次对谈?”

“Y老师为宣传新书,竟然同意接受杂志的采访了——这可是破天荒的头一遭。因为这次要出版的刚好是他的第三十本小说,很有纪念意义,所以他才会破例。您看怎么样?”

我那时刚好也有一本新书即将上市,责编之所以邀我与他进行对谈,也是为了顺便宣传我的新书。我自然没有拒绝的理由。

对谈当天,我提前来到了东京都内的一座高级酒店,在一个房间里面等待对谈开始。除我以外,我的责编与Y先生的责编、负责将对谈整理成稿的杂志撰稿人,以及摄影师等也都到了。一般而言,对谈都是借用出版社的会议室进行的,但是这次,杂志编辑部却不惜花重金租下了高级酒店里的一个房间。

Y先生要求不能露出他的长相,但编辑部却希望能将对谈的场景刊载在杂志上。为此,摄影师到现场以后,便开始寻找构图角度,以确保画面里只看得到我的表情,而不带入Y先生的身影。

所有人都已到位,现在只等Y先生到场,对谈便可开始。时间一分一秒地过去,原本定下的对谈时间到了,而Y先生还是没有现身。又过了十分钟,他那边甚至连一条说要迟到的信息都没发来。在场的所有人都不由担心起来。

“好奇怪啊。他的父母之前明明还联系我说,他们已坐上出租车,往酒店这边赶呢。”

Y先生的责任编辑是位女性。我问她:“是他父母联系您的?”

“是呀。Y老师的父母是他的经纪人,二老承担了一切与出版社联系的工作,Y老师只要专心写作就好。他们还说自己今天也会陪着Y老师一起过来呢。”

“原来如此。”

事实上,有时光是给编辑回封邮件就要花上半天左右的时间。如果他不把这些琐事全都丢给别人,自己埋头写作的话,肯定无法维持那样惊人的出版速度。

距离原定的对谈开始时间已经过去了一个小时。这时,Y先生责编的电话响了起来。

“啊?这样啊……那可真是难办了……”

接起电话后,她发出了倍感困惑的声音。电话那头的人,貌似正是Y先生的父母。通话结束后,她向我们解释道:“Y先生他,好像逃走了。”

“逃走了?”

房间里的所有人都异口同声地反问道。

据他的母亲说,这段时间以来,Y先生对于今天的对谈一直十分期待,但同时也深感不安,因此,刚才他一到酒店就逃走了。他的父母此刻正在寻找他的行踪。

“……事情就是这样,所以还得烦请您再等一下了。”

“我知道了。”

“非常抱歉。我也帮他的父母一起找找他。”Y先生的责编诚惶诚恐地说着,退出了房间。

接着,撰稿人与摄影师也跟出去帮她。转眼之间,房间里就只剩下我和我的责编两个人了。

“……那,我也跟着一起去找找吧。”我正要站起来,却被责编制止了。

“别,您还是老实留在这里待命吧。如果你们两边相互错过可就麻烦了。”

“您在说什么?我怎么能错过这么有意思的活动呢?”

“请您不要这么儿戏,能不能严肃一点儿!”

于是我只得不情不愿地留在房间里待命。

说起来,我确实不知道Y先生长什么样,就算一道找人,估计也帮不上什么忙。我其实很能理解那种害怕对谈、想要逃走的心情,但是,真将逃走付诸实施的人倒还真不多见。也许Y先生是个不大正常的人?想到这里,我不由得高兴起来。

在日本,干作家这行的人,在其内心不为人知的地方,往往有着某种扭曲之处。“小说家”这个职业,对于那些在精神或性格方面有极大缺陷、无法过上正常生活的人来说,堪称溺水前的最后一根稻草。由于干不了别的,他们这辈子都只能写小说,一直写到死为止。他们会牺牲掉自己生命中的各种珍贵事物,将全部的身家性命都奉献给小说这种艺术。我特别喜欢观察这些小说家出格的生活方式。

顺带一提,我自己其实是个很不彻底的人,活不出他们那样的人生。我总觉得,将自己的全部人生都奉献给写作这项事业,未免太过不幸。可能正因如此,我才会对那些具有“自我毁灭”倾向的作家仰慕不已吧。

没过多久,我听到责编的电话响了。电话是去找人的那伙人打来的,通知我们Y先生已经找到了。据说,是在附近一家商场的厕所里发现他的。大家找到他时,他正把自己关在小隔间里,双手抱膝,不停地颤抖着。

“Y老师这是第一次跟别人对谈,肯定是紧张坏了。总之,找到就好。”我的责编露出了放心的表情。

十分钟后,几个成年人打开房门走了进来。其中有杂志撰稿人、摄影师和Y先生的责任编辑,另外还有三个我没见过的人。

那三个人中有对中年男女,外加一个二十五六岁的青年。青年被中年男女夹在中间,仿佛被押解的犯人般,被强拖了进来。他整个人瘦骨嶙峋,一双眼睛不安地瞄着房间里的每一个人。这应该就是Y先生了。而从两侧夹住他的,应该就是充当他经纪人的父母大人了吧。Y先生和那对中年男女长得很像,所以应该错不了。三个人都穿着很正式的服装。

“实在对不起,我们来晚了。”

“都怪这个蠢货逃跑……”

Y先生的父母不断向我鞠躬致歉。他们俩的身形都微微发福。

“没关系的,没关系的,完全没关系的。”

我取出一张名片,递给表情僵硬的Y先生。他用颤抖的手接过名片,带着一副好像快要哭了的表情,冲我弯腰致歉。

“我……我来晚了……十分抱歉……”

这就是我与Y先生的初次见面。